Imperio incaico

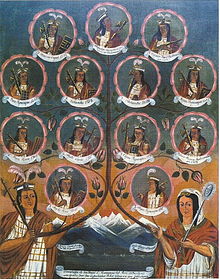

Desde su llegada al Cuzco, los incas se habrían mezclado con algunos de los pueblos que habitaban el lugar y expulsado a otros.Durante su gobierno se inició la expansión territorial, inaugurando de esta manera el periodo imperial al anexionar numerosos pueblos.Durante su gobierno, continuó la política de su padre, Túpac Inca Yupanqui, en cuanto a la organización y fortalecimiento del estado.Derrotó a los chachapoyas y anexionó la región del golfo de Guayaquil, llegando hasta el río Ancasmayo (Colombia).Algunas crónicas españolas postulan que además amplió las fronteras del imperio más hacia el sur, y que incluso habría llegado hasta el río Biobío en Chile; aunque este límite más austral no ha sido comprobado arqueológicamente, y no es aceptado históricamente.Según Rostworowski, Atahualpa fue incitado a rebelarse por los generales de su padre, con quienes había participado en varias batallas contra los nativos del norte.Muy pronto importantes regiones del imperio fueron sacudidas por sangrientas batallas entre tropas cuzqueñas y quiteñas, que terminaron con la victoria final de los últimos.Todos estos factores combinados explican cómo los españoles consiguieron tomar pacíficamente enormes porciones de territorio sin apenas conflictos armados.Esta vez considerando la inmensa superioridad de los Incas, los cañaris prefirieron pactar y someterse a las condiciones impuestas por estos.[28] Los cronistas afirmaron que el imperio incaico estuvo dividido en cuatro distritos conocidos como suyos (del quechua suyu): Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo.Cuando Manco Cápac y sus clanes se establecieron en la zona, crearon los cuatro suyus incaicos a partir de esta división.Como hemos visto, la expansión incaica se inició con Pachacútec, quien conquistó los curacazgos del área cercana al Cuzco: los soras, lucanas y tambos.Sin embargo, aún no sabemos si la franja costera entre Ica y Tarapacá fue conquistada en esta época o después, luego de que Túpac Yupanqui asumiera el mando supremo del Estado incaico.Así lo ha afirmado la historiadora e investigadora de la civilización incaica María Rostworowski, quien al ser consultada sobre esta enseña multicolor señaló tajantemente: «Les doy mi vida, los incas no tuvieron esa bandera.[42] La palabra ayllu, de origen quechua y aimara, significa entre otras cosas: comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco.[43] En otras regiones del imperio se prefería otras denominaciones para las partes de la dualidad; las regiones aymaras prefirieron «Alaasa - Masaaa», otros grupos cercanos al lago Titicaca prefirieron «Uma - Urco» indicando lejanía o cercanía a fuentes de agua (lago o ríos); al norte del territorio se prefería «Allauca - Ichoc» (izquierda-derecha).Cada vez que un inca moría había inestabilidad política entre estos dos linajes y la descendencia del último monarca por el poder.Según las crónicas, los mitmas mantenían sus vestidos y tocados utilizados en sus pueblos de origen, además se trasladaban llevando consigo sus bienes.[43] Los yanaconas (yanakuna) son un grupo poblacional difícil de definir en tanto que eran poblaciones extraídas de su grupo étnico para labores específicas pero que en algunos casos tuvieron funciones gubernamentales importantes llegando, en algunos casos, a ser curacas y a tener inclusive «acllas» otorgadas por el inca.Complementaban esta dieta con otros vegetales como olluco, oca, tomate, frijol, zapallo, ají, maní (del cual además extraían aceite), quinua y frutas.En otros casos los Incas ampliaron la frontera agrícola (construyendo andenes y canales) para tomar esta ampliación a nombre del estado, luego estas tierras eran trabajadas por el grupo étnico conquistado.Las herramientas manuales incaicas empleadas en la agricultura no han podido ser superadas, sobre todo cuando se trata de trabajar en las laderas andinas o en ámbitos limitados como los andenes.Permitían aprovechar mejor el agua, tanto en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles, con esta medida evitaban al mismo tiempo la erosión hidráulica del suelo.Probablemente la población tenía acceso a carne fresca solo en el ejército o en ocasiones ceremoniales, cuando se hacía una amplia distribución de los animales sacrificados.Todos estos caminos se encontraban conectados al Cuzco, la capital del Tahuantinsuyo o Imperio incaico, facilitaban su comunicación con los distintos pueblos anexados en el marco del proceso expansivo inca y, al mismo tiempo, constituían un efectivo medio de integración político–administrativa, socioeconómica y cultural.Estas se distinguen por ser policromas, precocidas de superficie pulida y sin mayor lucimiento ni matices vivos.En aquel tiempo estos artesanos pedían licencia ante el oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados.En los museos y colecciones privadas se pueden apreciar estos mantos, empleados quizá para cubrir paredes desnudas o servir de vestimenta a los señores importantes.En toda la costa existieron expertos plateros y durante al apogeo incaico sus gobernantes establecieron mitimaes en el Cuzco para la producción de objetos suntuarios.Los instrumentos musicales empleados en las manifestaciones corporales eran diversos según las danzas a interpretar, los integrantes, las regiones o los motivos de las celebraciones.

Chinchaysuyo Antisuyo Contisuyo Collasuyo