Quipu

Dichos instrumentos estaban en posesión de especialistas quipucamayoc (khipu kamayuq), administradores del Imperio inca, quienes eran los únicos capacitados para descifrar estas enigmáticas herramientas y autorizados a enunciar su contenido.

[4]Su uso declinó debido a la alfabetización y al deterioro de las instituciones tradicionales incas.

Al desconocerse el contexto de los quipus individuales, es difícil adivinar lo que esos códigos significan.

Una muestra de quipu (VA 42527, Museum für Völkerkunde, Berlín), previamente estudiada por Gary Urton, comporta una división por cuadrantes poco común.

Sabiendo que al menos 6 de las estrellas del cúmulo son visibles a simple vista, el punto 7 podría corresponder a las coordenadas del planeta Venus, el cual pasa por delante de las Pléyades cada 8 años.

Ello probaría que los incas ya conocían el manejo de las coordenadas rectangulares (cartesianas).

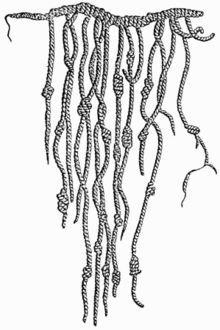

Los nudos van indicando las cifras según su orden: las unidades se hallan a mayor distancia del cordel principal.

No se sabe cómo podría haberse codificado el contenido textual más allá de algunas simples secuencias.

Hay algunos pueblos andinos alejados que mencionan tener «escritos» en los quipus de su localidad.

[9] William Burns Glynn plantea que los quipus eran libros con una escritura alfanumérica donde los números simbolizados en cada nudo representan una consonante de la lengua quechua y, a su vez, tienen una equivalencia con los colores de las cuerdas y con los dibujos geométricos utilizados en cenefas textiles y en la alfarería, con lo cual ellos también se convierten en textos de escritura incaica.

[4][14] El matemático Manuel Medrano de la Universidad de Harvard, investigó 6 quipus[15] del valle del Santa,[16][17] organizados en 132 reparticiones, que coinciden con los 132 nombres que aparecen en el documento encontrado por Gary Urton.

[19][20][21][22][23] El quipu más antiguo encontrado hasta ahora fue hallado en el año 2005, entre los restos de la ciudad de Caral y data aproximadamente del año 2500 a. C.,[24] lo que hace evidente que el uso del quipu tiene una gran antigüedad.

[31]Tras la conquista española, el uso de los quipus fue inicialmente incentivado, tanto por la administración colonial como por la iglesia.

[32] En 1583, el Tercer Concilio Limense prohibió su uso para guardar las memorias, ritos y costumbres indígenas y ordenó quitar a los indios los quipus que trataran esos temas,[33] pero a la vez ordenó que los indígenas anotaran sus pecados en quipus para poder confesarlos.

[32]En conclusión, los quipus fueron usados por lo menos hasta 150 años después de la Conquista con diferentes usos propuestos por la iglesia y la administración del Virreinato.

La siguiente colección en tamaño en Europa es la del Museum für Völkerkunde[39] de Múnich, también en Alemania.

En el Perú hay 35 quipus en el Museo de Pachacamac[40] y otros 35 en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú,[41] ambos en Lima, el Centro Mallqui[42] en Leimebamba tiene 32 quipus.

Los quipus que se hallan en colecciones privadas no han sido contados en la base de datos y su número es desconocido.