Algodón

Griegos y árabes aparentemente ignoraron el algodón hasta la época de Alejandro Magno, como su contemporáneo Megástenes dijo a Seleuco en Indica «hay árboles donde crece la lana».

John Chardin, un famoso viajero francés del siglo XVII, que había visitado el Imperio safávida describió las grandes explotaciones algodoneras de Persia.

Estas ramas eran tan flexibles que se inclinaban para permitir comer a los corderos cuando tenían hambre.

Esto se debió en gran parte a las agresivas políticas mercantiles coloniales impuestas por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que hicieron que el procesamiento del algodón y los talleres textiles de la India no fueran competitivos.

De este modo los mercados indios se vieron obligados cada vez más a vender solo algodón en bruto y fueron forzados por imposición de la ley británica a comprar productos textiles fabricados en Gran Bretaña.

[8] Mejorar la tecnología y aumentar el control de los mercados mundiales permitió a los comerciantes británicos desarrollar una cadena comercial en la que las fibras de algodón en rama eran adquiridas (al principio) en las plantaciones coloniales, era transformado en tejido en los molinos de Lancashire, y se volvía a exportar con los barcos británicos hacia los mercados cautivos coloniales del África Occidental Británica, la India y China (a través de Shanghái y Hong Kong).

Cuando la guerra civil estadounidense acabó en 1865, los comerciantes británicos y franceses abandonaron el algodón egipcio y volvieron las importaciones baratas procedentes de los Estados Unidos, llevando a Egipto a una espiral deficitaria que provocó que el país se declarara en bancarrota en 1876, un factor clave para la posterior anexión de Egipto por el Imperio británico en 1882.

Mientras duró la guerra civil en los Estados Unidos se incrementó el cultivo del algodón en el Imperio británico, especialmente en la India, para tratar de sustituir la producción perdida en los estados de la Confederación.

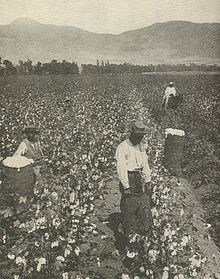

El algodón producido por esclavos africanos no solo ayudó al sur, también enriqueció a los comerciantes norteños dado que gran parte del algodón era transportado a través de los puertos norteños.

[11] Las fibras son unas excrecencias epidérmicas o tricomas, por lo tanto, no presentan lignificación y no pueden ser consideradas como verdaderas fibras a pesar de que se utilice esta denominación.

Como los recursos hídricos sufren una disminución en todo el mundo, las economías que dependen de este cultivo se enfrentan a dificultades y conflictos, así como posibles problemas ambientales.

Algunas compañías utilizan la ingeniería genética para alterar la naturaleza del algodón y que resulte, por ejemplo, de diferentes colores.

Empresas multinacionales como Monsanto han producido semillas de las que se obtienen diferentes colores, especialmente el azul indio que se utiliza en la confección de los pantalones vaqueros.

Otros, en cambio, utilizan la biotecnología para generar fibras mucho más largas y resistentes.

Pero no todas las variaciones genéticas de este cultivo apuntan a su coloración.

Otro de los grandes productores, la India, dio vía libre al cultivo transgénico en 2001, en su variedad Bt.

En contraposición al cultivo de variedades modificadas genéticamente se encuentra la agricultura ecológica del algodón, que además de no utilizar plantas transgénicas (modificadas) tampoco utiliza productos químicos sintéticos como fertilizantes o plaguicidas.

[23][24] En 2007, se produjeron en el mundo 265.517 balas de algodón orgánico en 24 países y la producción en todo el mundo estaba creciendo a un ritmo de más del 50% al año.

Donde lo permiten los reglamentos, las semillas son enviadas a los molinos para extraer el aceite.

En algunos países se queman los residuos al aire libre, causando molestias, contaminación atmosférica y problemas de olor.

Los mayores importadores no productores son Corea, Taiwán, Rusia, Hong Kong y Japón.

[31] En Pakistán, el algodón se cultiva principalmente en las provincias de Panyab y Sind.