Filosofía moderna

Otras figuras importantes en filosofía política son Thomas Hobbes, Voltaire, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau.

[11] Karl Marx y Friedrich Engels invirtieron la filosofía hegeliana para sentar las bases del materialismo dialéctico.

En los Estados Unidos, Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey dieron origen a la escuela pragmatista.

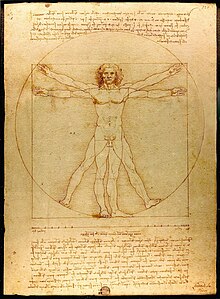

Por otra parte, en la medicina, el trabajo de Andreas Vesalius en anatomía humana revitalizó la disciplina y brindó más apoyo al método empírico.

Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor.

La crítica contemporánea, en particular de tales conceptos antirreligiosos, ha sido bautizada desde entonces por Isaiah Berlin como la Contrailustración.

En un sentido sociológico, el idealismo enfatiza cómo las ideas humanas, especialmente las creencias y los valores, dan forma a la sociedad.

[33] El idealismo rechaza así las teorías fisicalistas y dualistas, que no atribuyen prioridad a la mente.

En 1781, Immanuel Kant publicó su famosa Crítica de la razón pura, rechazando ambas posturas y proponiendo una alternativa.

Estableció como único método científico del saber el matemático, sostenido en las operaciones de sumar y restar.

Por ejemplo,[48] Jean Baudrillard[49][50] y otros han caracterizado la posmodernidad como una época nihilista[51] o modo de pensamiento.

Sin embargo, el nihilismo ha sido ampliamente atribuido tanto a puntos de vista religiosos como irreligiosos.

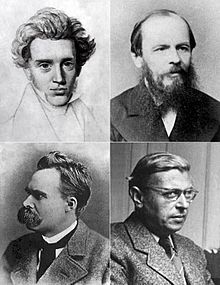

Se consideran tres tipos de «escuelas» filosóficas existencialistas: En la literatura destacan el escritor realista Dostoyevski (considerado un precursor del movimiento), Hermann Hesse, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Dino Buzzati, Thomas Mann, Cèline, Stanisław Lem, Albert Camus, la literatura del absurdo y Emil Cioran.

Aunque según los pragmatistas el conocimiento objetivo podría ser imposible, se puede redefinir la verdad como aquello que funciona desde nuestra limitada forma de experimentar la realidad.

Los liberales buscaban eliminar la monarquía absoluta, los títulos nobiliarios, la confesionalidad del Estado y el derecho divino de los reyes.

Por otra parte, pretendía fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado de derecho.

Es una versión del consecuencialismo, al considerar que solo las consecuencias de una acción son un criterio a observar para definir moralmente si esta es buena o mala.

[88] El positivismo o filosofía positiva es una teoría filosófica que se posiciona como una alternativa epistemológica tanto al empirismo como al racionalismo,[89] sosteniendo que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos «positivos», es decir, reales, perceptibles sensorialmente y verificables.

Como un nuevo desarrollo del siglo XIX, se contrapuso a las visiones escolásticas tradicionalmente imperantes de una filosofía trascendental.

Posteriormente surgieron diferentes aproximaciones positivistas, asociadas, entre otros, a los siguientes filósofos: Henri de Saint-Simon (1760-1825) Auguste Comte (1798-1857), Hippolyte Taine (1828-1893), Jean-Marie Guyau (1854-1888), Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836), John Stuart Mill (1806-1873), Charles Darwin (1809-1882), Herbert Spencer (1820-1903), Roberto Ardigò (1828-1920), Ludwig Feuerbach (1804-1872), Eugen Dühring (1833-1921), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Ernst Mach (1838-1916), Ernst Laas (1837-1885), Richard Avenarius (1843-1896), Hans Vaihinger (1852-1933), Friedrich Jodl (1849-1914), o Theodor Ziehen (1862-1950).

El uso posterior del término está basado principalmente en la fenomenología de Husserl o relacionado críticamente con ella.

La fenomenología se contrapone al fenomenalismo, que reduce los estados mentales y los objetos físicos a complejos de sensaciones,[140] y al psicologismo, que trata las verdades lógicas o los principios epistemológicos como productos de la psicología humana.[141].

Para Kant las cuestiones últimas y las estructuras generales de la realidad están ligadas a la pregunta por el sujeto.

Así, se plantea hasta qué punto el ser humano puede llegar a reconocer estas evidencias.

A partir de este planteamiento el idealismo alemán considera que puede superar la contradicción empírica entre sujeto y objeto para poder captar lo absoluto.

La tradición empirista encontraría a sus principales defensores en John Locke, David Hume y George Berkeley.

Sander Pierce, Gottlob Frege, Saussure y Wittgenstein siguieron criterios neoescolásticos para formular sus teorías lógicas, más acabadas.

Los filósofos éticos modernos trabajan con la mirada puesta, sobre todo, en el mundo antiguo (estoicos, epicúreos, Platón, Aristóteles), si bien con algunos elementos heredados de la Escolástica medieval.

Dentro del racionalismo, es Baruch Spinoza quien elaboró de modo más amplio y sistemático una propuesta ética.

En el ámbito del empirismo, David Hume trabajó en diversos momentos para comprender los motivos profundos de las acciones humanas.