Lope de Vega

Así, el escritor sería fruto de la reconciliación, y debería su existencia a los mismos celos que tanto analizaría en su obra dramática.

Así el soneto: Aquesta pluma, célebre maestro / que me pusisteis en las manos, cuando / los primeros caracteres firmando / estaba, temeroso y poco diestro...

El mismo Lope no lo consideraba digno de publicar: Vive sin luz, por ser en tierna infancia.

Lope de Vega se vengó pasando a vender sus comedias al empresario Porres y recordaría años más tarde sus amores con Elena Osorio en su novela dialogada («acción en prosa» la llamó él) La Dorotea.

El 29 de mayo del mismo año intentó reanudar su carrera militar marchando a Lisboa con su amigo Claudio Conde, alistándose en la Gran Armada, en el galeón San Juan; su intención era, al menos, que por eso le rebajaran la condena, según documentos recientes han desvelado.

Amistó allí con otro gran poeta que servía al Duque, el toledano Pedro Liñán de Riaza (1588-1607).

Escribió por entonces su novela pastoril La Arcadia, donde introdujo numerosos poemas y un grabado que representaba el escudo de Bernardo del Carpio: diecinueve torres.

En septiembre de 1610, el matrimonio abandona este domicilio y se trasladan a Madrid, donde tres años antes Lope ya había alquilado una casa con Micaela Luján.

[27] Hasta cinco hijos llegó a tener Lope con la actriz manchega Micaela de Luján (Angelilla, Mariana, Félix, Marcela y Lope-Félix).

Animado por estos apoyos, Lope, aunque asediado por las críticas de culteranos y aristotélicos, prosigue con sus intentos épicos.

Sea como fuere, esta pertenencia supuso un honor enorme para Lope, quien en su retrato más difundido viste precisamente el hábito de San Juan.

También en Italia, donde siempre fue muy popular, se publicó una obra homóloga con elogios de sus principales escritores: Essequie poetiche overo Lamento delle Muse italiane in morte del Sig.

El cañamazo de la novela pastoril se aprovecha aquí para narrar algunos episodios evangélicos relacionados con la Natividad del Señor.

La penúltima de sus elegías, y la más celebrada, «Pobre barquilla mía», tiene como interlocutor al frágil barquichuelo.

Lope denomina a esta obra «acción en prosa», y su modelo más evidente es el género celestinesco.

En cuanto a la relación del poeta con los músicos, Lope compuso muchas canciones, principalmente letrillas y tonos para vihuela de cinco cuerdas; trabajó primero en su juventud con el compositor sevillano Juan Palomares, y cuando este falleció, con Juan Blas de Castro.

[46] A ambos siempre los recordó con agradecimiento en muchos pasajes de sus obras; por ejemplo, del segundo escribió en El acero de Madrid (1608): Lope encabezó junto a su eterno rival el cordobés Luis de Góngora una precoz generación poética que se da a conocer en la década que va de 1580 a 1590; son los llamados «poetas romancistas» que vuelven al octosílabo cuando ya ha pasado la fiebre del endecasílabo y las estrofas italianas introducidos por Garcilaso y Boscán en la primera mitad del siglo XVI; no desdeñan la escuela italiana y siguen cultivando sus formas, pero ya no desprecian la tradición anterior octosílaba y popular del siglo XV y la asumen también escribiendo el que luego será conocido como Romancero nuevo.

El soneto 126, «Desmayarse, atreverse, estar furioso», se limita a anotar contrarias reacciones, psicológicamente verosímiles, del amante.

En ese mismo año conoció una nueva edición barcelonesa, obra del más apasionado lopista entre los impresores catalanes: Sebastián de Cormellas.

Pero no es nuestro objeto comentar el arte narrativo de las Novelas a Marcia Leonarda, sino señalar su dimensión lírica.

El poema que da título al volumen es una réplica y, en cierto modo, una superación del modelo de la fábula mitológica fijado por Góngora.

«La rosa blanca» es el segundo poema mitológico de este volumen, más breve y concentrado que La Circe, con 872 versos en octavas.

Como en La Filomena, Lope reservó tres novelas «A la señora Marcia Leonarda» para insertar la aportación de versos castellanos que tenemos en todos sus poemarios.

El poema extenso que da título al volumen es una versión a lo divino de los Triomphi del Petrarca.

Al igual que Quevedo, busca consuelo en el viejo estoicismo: "Fuera esperança, si he tenido alguna: / que ya no he menester a la Fortuna" o "Claudio, así se muda cuanto vive: / no sé si soy aquél".

También utiliza la lírica en las décimas (que "son buenas para quejas", como indica en el Arte nuevo de hacer comedias) y menos frecuentemente en los romances y las octavas reales, que utiliza solo para "relaciones", esto es, cuando un personaje cuenta algo a otro.

Lope se cuidaba especialmente del público femenino, que podía hacer fracasar una función, y recomendaba «engañar con la verdad» y hacer creer al público en desenlaces que luego no ocurrían al menos hasta mitad de la tercera jornada; recomendaba algunos trucos, como travestir a las actrices con disfraz varonil, cosa que excitaba la imaginación libidinosa del público masculino y que en el futuro se extendería en el teatro cómico universal como un ardid de guion habitual en la comedia de todos los tiempos: la guerra de sexos, esto es, trastocar los roles masculino y femenino.

Lope se quejó frecuentemente de que los manuscritos que entregaba a los «autores» (empresarios teatrales, en la lengua de la época) eran alterados, desfigurados, cortados y adaptados y, con frecuencia, llevados a la imprenta sin su permiso tal cual habían quedado.

Las obras dramáticas de Lope fueron compuestas solo para la escena y el autor no se reservaba ninguna copia.

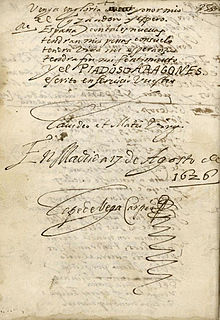

El primero en hacerlo fue su discípulo, amigo íntimo y admirador Juan Pérez de Montalbán en su Fama póstuma (1636).