España en la Primera Guerra Mundial

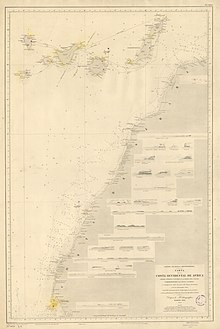

En 1906, tras la Conferencia de Algeciras, España adquiere junto a Francia obligaciones para ejercer un protectorado en Marruecos.

Ese mismo 1912 tras la asignación de la zona correspondiente a España el ejército español empezó a ocupar el territorio y se vio envuelto en la guerra del Rif, que no finalizaría hasta 1927 con la pacificación total del territorio (aunque hay que señalar que las operaciones militares españolas se paralizaron precisamente debido a la Gran Guerra entre 1914 y 1919, cuando se reanudaron).

En Marruecos llegó a estar destinado aproximadamente el 80 % de los efectivos militares españoles disponibles.

En la segunda mitad de 1915 el descontento popular y la agitación social empiezan a hacerse evidentes.

[18] Así lo reconoció el primer ministro Dato en una nota dirigida al rey, en la que añadió otra consideración (las tensiones sociales que provocaría): «Con solo intentarla [una actitud belicosa] arruinaríamos a la nación, encenderíamos la guerra civil y pondríamos en evidencia nuestra falta de recursos y de fuerzas para toda la campaña.

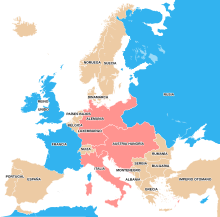

La idea estratégica era que a cambio del apoyo británico y francés a la defensa de España, la flota española apoyaría a la Armada francesa en caso de guerra con la Triple Alianza contra las flotas combinadas del Reino de Italia y Austria-Hungría en el Mar Mediterráneo ya que la Marina Real británica debería de centrarse en el Mar del Norte contra la Marina Imperial alemana; mientras que la flota francesa por sí sola no podría contener a la armada italiana y la austrohúngara juntas, y era necesario que Francia transportara por mar a sus tropas coloniales desde el norte de África al continente europeo.

El gobierno conservador se preocupó por demostrar que neutralidad no era desinterés ni falta de perspectiva y así se lo hizo ver en una misiva a Antonio Maura en la que le explica porque la neutralidad era la mejor opción.

Los tres grupos tenían puntos en común, pero los regeneracionistas se dotaron de un fuerte nacionalismo, hasta entonces desconocido.

[27] Los liberales tenían una postura discrepante que iban desde alinearse con los Aliados a hacerlo con los imperios centrales.

Los carlistas catalanes, que en un principio atacaron a los aliados y se declararon enemigos de los «pacifistas católicos», fueron virando su postura en defensa de la neutralidad que decían se halla en peligro debido a la izquierda.

Los mauristas apoyaron la postura del gobierno para evitar una mayor tensión, pero algunos de sus miembros acabaron combatiendo en las filas alemanas.

[33] En el campo anarquista se tendió a mantener la posición ortodoxa de neutralidad, contraria a decantarse por Francia y Gran Bretaña, defendida por anarquistas europeos como Sébastien Faure o Errico Malatesta, si bien el conflicto de posturas no tuvo tanta incidencia como en otros ámbitos; hubo, sin embargo, algún caso de publicismo aliadófilo como Federico Urales o Ricardo Mella.

En palabras de Francesc Cambó esa era «la triste y vergonzosa realidad [..] porque no se puede ser otra cosa».

[42][43] Por otro lado, los dos bandos contendientes desplegaron durante toda la guerra una intensa campaña diplomática y propagandística, que incluyó la financiación de periódicos para garantizar el apoyo español a su causa.

[44] La neutralidad solo estuvo en peligro cuando los submarinos alemanes comenzaron a hundir barcos mercantes españoles.

En el bando aliadófilo se destacaron intelectuales como Álvaro Alcalá-Galiano y Osma, Rafael Altamira, Vicente Blasco Ibáñez, José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Ramón del Valle-Inclán, Dionisio Pérez Gutiérrez, Luis Araquistain, Ramiro de Maeztu, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, Felipe Trigo, Hermógenes Cenamor o Miguel de Unamuno.

[47]Dámaso Alonso, José María Salaverría, Pío Baroja y Jacinto Benavente, germanófilos, fueron notables excepciones a la aliadofilia predominante en el ámbito intelectual.

[29] Christopher H. Cobb se refiere a la situación española durante el conflicto como una «guerra de manifiestos».

[1] Aunque el Gobierno impulsó la neutralidad, existía gran interés por saber lo que pasaba en Europa, sobre todo en la Primera Guerra Mundial.

Allí llegó a estar destinado en torno al 80 % de los efectivos del ejército español en algún momento.

A eso se añadía una pequeña cantidad de ametralladoras como las Maxim-Nordenfelt, Hotchkiss e incluso la Colt.

La situación era tan insostenible que el 9 de junio Manuel García Prieto presentaba su dimisión como presidente.

El interior de la región apenas se había explorado, comenzando en esa época a lanzarse expediciones hacia el interior para reforzar la presencia española, y hacerla formal y no solo nominal (en 1920 se funda La Güera en Cabo Blanco).

En aquel entonces Río Muni estaba empezando a ser explorado y el control español se iba imponiendo lentamente en los territorios de tierra adentro.

[72] Así pues, superado el impacto negativo inicial, la Primera Guerra Mundial produjo un auténtico despegue económico en España, gracias a la declaración de neutralidad.

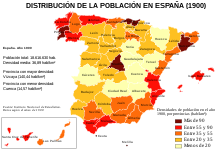

El crecimiento fue notable, sobre todo en la industria textil catalana, la minería del carbón asturiana, la siderurgia vasca y la agricultura de cereales.

Por primera vez en su historia moderna, España no estaba en déficit comercial respecto al comercio con el exterior.

A pesar de la crisis, en general el impacto fue positivo, debido al desarrollo del sector textil catalán, la siderurgia y la industria química, que se modernizaron.

Según el historiador Manuel Suárez Cortina, "los efectos sociales y políticos de la guerra representaron un factor decisivo en la crisis definitiva del sistema parlamentario tal como venía funcionando desde 1875.

Bajo estas condiciones, la modalidad clientelar y caciquil de la política española se descompuso.

Triple Entente

Triple Alianza

Países neutrales.