Pobreza y riqueza en el cristianismo

Pobreza y riqueza en el cristianismo han sido temas controvertidos desde los inicios de esa religión.

[6] En cuanto a la pobreza, que a veces es vista como un castigo (tanto el genérico a toda la humanidad que trajo el pecado original, como el personal que pueda acarrear un comportamiento desordenado que cae en pecados capitales —gula, lujuria, pereza—), es más a menudo ensalzada como un valor (pobreza evangélica identificada con la del propio Cristo, consejo evangélico y voto de pobreza de las órdenes religiosas, incrementado hasta la mendicidad en las órdenes mendicantes, evangelio social, doctrina social de la Iglesia, opción preferencial por los pobres,[7] teología de la liberación).

Está estrechamente vinculado a estas tendencias o puntos de vista, y en muy diferentes formas según la época, el concepto cristiano del trabajo.

En cuanto a dinero y riquezas, los puntos de vista precristianos eran radicalmente diferentes.

Mientras la cultura hebrea valoraba la riqueza material (se entendía que Dios bendeciría a su pueblo con riquezas si seguía sus mandamientos); para la cultura clásica, como para la cristiana, la riqueza material era indiferente o tenida en poca estima, cuando no objeto de condenación (por ejemplo, en Platón, Diógenes, Cicerón o Séneca —obviamente, desde el plano intelectual, no en la vida cotidiana, que es precisamente la que estos autores critican—).

La motivación de ambas para mantener tales actitudes eran muy diferentes, así como sus implicaciones.

La concepción judeocristiana del trabajo es la de una obligación impuesta como castigo divino, consecuencia del pecado original y vinculada al mantenimiento de la familia (a Adán se le dice ganarás el pan con el sudor de tu frente y a Eva parirás con dolor, Génesis 3:16-19), que recibe una evidente dignificación en las epístolas paulinas (si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo -I Timoteo, 5:8-);[23] mientras que en boca del propio Jesús de Nazaret (él mismo un trabajador manual, como San José —carpinteros— y los apóstoles —pescadores—) los Evangelios ponen una poética recomendación contra el trabajo (Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan ni hilan; pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos.

Los oficios viles y mecánicos se asimilaban a la condición servil, salvando las actividades intelectuales como artes liberales.

[32] La organización del trabajo[33] para el capitalismo industrial era incompatible con la multiplicidad de festividades religiosas vinculadas a las reglamentaciones gremiales; y los gobiernos ilustrados procuraron su homogeneización y reducción (en el despotismo ilustrado español, la propuesta de Campomanes sobre los 93 días festivos,[34] en la Francia revolucionaria se llegó incluso a la descristianización del calendario, como también se intentó más adelante con el calendario revolucionario soviético).

No se puede servir a Dios y a Mammón —Lucas 16:13, Mammón es la palabra aramea para «riqueza», pero también se personifica como el demonio de la avaricia, y en muchas traducciones de la Biblia se traduce como «dinero»—; Al césar lo que es del césar[41] -Mateo 22:21-; ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?

Aunque no siempre en un sentido que permita identificar su postura de forma evidente: En Hechos de los Apóstoles se describe la visión que tenían sobre la riqueza los primeros cristianos, que en dos famosos pasajes (Hechos 2:43–45 y Hechos 4:32–37) se suele interpretar como un "comunismo primitivo" (koinonia): Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno.

No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad.

1:7, 18; 2:4, 7) aunque ocasionalmente refiere la típica piedad judía y las enseñanzas morales grecorromanas de la época, como la generosidad (Rom.

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ó por necesidad; porque Dios ama el dador alegre.

Adoptando expresiones veterotestamentarias convencionales (procedentes del (Psalterio: los «ricos perversos» y los «pobres piadosos»), se acusa al rico de los pecados de acumular riquezas, retener fraudulentamente salarios, corrupción, orgullo, lujo, codicia y asesinato; y se denuncia la locura de sus actos ante la inminencia del día del juicio.

No obstante, se reconocía que tal ideal no era posible en su realización práctica en la vida cotidiana, y se concebía la propiedad como un «mal necesario que resulta de la caída del hombre».

[70] San Agustín urgía a apartarse del deseo de éxitos y riquezas materiales, cuya acumulación no es un fin que merezca la pena para los cristianos.

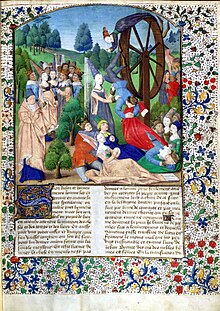

[78] En la Alta Edad Media, la ética paternalista cristiana «arraigó fuertemente en la cultura de Europa Occidental».

Lo que era inaceptable era buscar más riquezas de las apropiadas para su estado, o aspirar a un estado superior en la vida.

[91] Se criticaba ácidamente la riqueza de las instituciones eclesiásticas y el comportamiento mercenario del clero.

Citando a Aristóteles, Aquino dice que "vivir de la usura es sumamente antinatural".

Sí permite, no obstante, cargar por los servicios que de hecho se prestan: un banquero o prestamista puede cobrar por el trabajo o esfuerzo efectivo que realiza, como cualquier otro tipo de justos cobros administrativos.

[93] Aunque las más importantes casas mercantiles bajomedievales eran cristianas (Médicis, Spínola, Pinelo, Fugger, Welser), el papel protagonista de las comunidades judías presentes en toda Europa en las actividades financieras (los inicios de la banca y el crédito, no únicamente como préstamos a particulares, sino a los reyes, junto con el arrendamiento de las rentas públicas y la tesorería) tuvo en parte una justificación teológica: para las interpretaciones más restrictivas, a cristianos y musulmanes no les era lícito el cobro de intereses; mientras que para los judíos, que también lo tenían prohibido para los tratos financieros entre su propia comunidad, era lícito si lo hacían a creyentes de otra religión.

Se les aconsejaba a buscar una posición acomodada y una auto-suficiencia económica, pero evitando la búsqueda del lujo o la acumulación de riquezas materiales por sí mismas.

[11] Con las revoluciones liberales, la Iglesia perdió la mayor parte de su base económica en los países católicos (desamortización, supresión del diezmo y los señoríos eclesiásticos).

A lo largo del siglo XIX, desde un inicial rechazo al liberalismo, a la ciencia moderna y a la mayor parte de las innovaciones del mundo contemporáneo, tanto clérigos individuales (Adolf Daens) como la propia postura oficial de la jerarquía eclesiástica pasaron a afrontar la denominada "cuestión social" desde un nuevo punto de vista (doctrina social de la Iglesia católica, sindicatos católicos, en el protestantismo la teología liberal, la controversia modernistas-fundamentalistas[102] y el evangelio social[103]); y, ya en el siglo XX el aggiornamento en el contexto del Concilio Vaticano II (curas obreros, curas guerrilleros, teología de la liberación, movimientos cristianos de base, opción preferencial por los pobres),[7] mientras que tanto el catolicismo conservador (Opus Dei, legionarios de Cristo)[104] como el protestantismo conservador (neocons, mayoría moral, telepredicadores, teología de la prosperidad)[105] reforzaban sus vínculos con el mantenimiento del orden social y económico tradicional (tradicionalismo, conservadurismo, autoritarismo, sociedad preindustrial).

El trabajo no constituye, pues, un hecho accesorio ni menos una maldición del cielo.

Es, por el contrario, una bendición primordial del Creador, una actividad que permite al individuo realizarse y ofrecer un servicio a la sociedad.

Y que además tendrá un premio superior, porque, “no es vano en el Señor” (1 Cor.

La consecuencia lógica es que todos tenemos el deber de hacer bien nuestro trabajo.»