Lenguas romances

No obstante, en los Cartularios de Valpuesta, hay un texto anterior que data del año 804, y está escrito en un latín muy romanizado.

En ella, los personajes se expresan —según su categoría social— en una lengua más o menos próxima al arquetipo clásico.

Son estas formas, y no sus equivalentes en latín clásico, las que se encuentran en el origen de las palabras utilizadas en las lenguas romances.

[26] Véase así: En menor medida, este fenómeno es observable en las fricativas: También se puede reconocer esta tendencia en la pérdida de las consonantes oclusivas sordas agrupadas en la Romania occidental con diferentes soluciones fonéticas, así en los grupos P', -PS-, -CT-: Las dobles oclusivas se convirtieron en simples: -PP-, -TT-, -CC-, -BB-, -DD-, -GG- → -p-, -t-, -c-, -b-, -d-, -g- en la mayoría de los idiomas.

A menudo se sugiere que los /tʃ/ fue el resultado de una previa solución precedente, esto explicaría la relativa uniformidad en todos los idiomas en una primera fase, con /tʃ → /ts/, para dar paso posteriormente a gran variedad de soluciones en todas las lenguas romances occidentales atendida la enorme inestabilidad del fonema /ts/.

También debe tenerse en cuenta que /ts, dz, dʒ/ con el tiempo se convirtieron en /s, z, ʒ/ en la mayoría de las lenguas romances occidentales.

Así, la expresión latina CÆLUM, que se pronunciaba originalmente [ˈkai̯lum] con una inicial /k/, se convirtió en italiano celo [tʃɛlo], rumano cer [tʃer], castellano cielo [θjelo]/[sjelo], francés ciel [sjɛl], catalán cel [sɛɫ], gallego céo [sɛw] y portugués céu [sɛw].

La pérdida del sistema de casos afectó notablemente al consonantismo final que tiende a debilitarse.

Con el tiempo todas las consonantes finales decaen o se ven reforzadas por una epéntesis vocálica, excepto en formas monosilábicas (por ejemplo, las preposiciones 'con', 'por', etc.).

Este sistema dará lugar al típico vocalismo de siete unidades tónicas (/i u; e o; ε ɔ; a/) que en castellano se simplificará en cinco al sustituir las vocales semiabiertas ɛ y ɔ por los diptongos 'ie' y 'ue' respectivamente (diptongación).

Presumiblemente, esto se produjo por algunos cambios fonéticos que afectaron a las consonantes finales y también como resultado de la analogía morfológica.

Marginalmente también había restos de locativo, solo aplicable a lugares Rōmae 'en Roma' y domī 'en casa').

El número gramatical se ha conservado sin modificaciones importantes, existiendo singular y plural en todas las lenguas.

Ciertas lenguas conservadoras, entretanto, han mantenido adverbios y preposiciones simples: el español “con” y el rumano cu vienen de cum, igualmente que en español o în rumano son heredados de in.

Así, el término latino folia —nominativo y acusativo neutro plural de folium, ‘hoja’— es reinterpretado como un femenino.

Los artículos indeterminados, por su parte, provienen simplemente del numeral unus, una (y unum en el neutro), que, en latín, habrían podido servir con este uso.

Finalmente, se revisa el sistema del adjetivo: mientras que los grados de intensidad eran marcados por sufijos, las lenguas románicas no se servían más que de un adverbio delante del adjetivo simple, ya sea magis (que se convirtió en “más” en español, mai en occitano y en rumano, mais en portugués, més en catalán, etc.) ya sea plus (più en italiano, plus en francés, pus en valón, plu en romanche, etc.).

Un modo nuevo aparece, el condicional (atestiguado por primera vez en una lengua románica en la Secuencia de Santa Eulalia), construido a partir del infinitivo (a veces modificado) seguido de las desinencias del imperfecto: vivir + -ía genera “viviría” en español, asturleonés, gallego y portugués, así “vivrais” en francés, “viuriá” en occitano, “viuria” en catalán.

De igual manera, el futuro clásico es abandonado por una formación comparable a la del condicional, es decir, el infinitivo seguido del verbo haber (o precedido, como en el caso sardo): así cantare habeo (‘yo he de cantar’) da “cantaré” en español y catalán, cantarai en occitano, cantarei en gallego, leonés y portugués, je chanterai en francés, etc.

Finalmente, algunas conjugaciones irregulares (como la volle, en francés "vouloir") son rectificadas, aunque muchas mantienen su carácter irregular en las lenguas románicas, y se dejan de usar los verbos deponentes En gran medida el léxico fue conservado en las lenguas románicas, aunque una porción del léxico del latín clásico que aparecía en contextos más formales fue substituido por términos más populares, eliminándose del uso, los términos propios de la lengua más culta.

Existen diversos factores sociolingüísticos para explicar la aparición de variedades lingüísticas diferenciadas en cada región geográfica, que con el tiempo darían lugar a lenguas diferentes, en algunos casos con muy poca inteligibilidad mutua.

El tamaño del Imperio romano y la ausencia de cohesión lingüística estable que garantizara una norma literaria y gramatical común, resultaron en evoluciones divergentes que acumulativamente dieron lugar a lenguas vernáculas no inteligibles entre sí.

Por esa razón, cada zona del imperio geográficamente conectada de manera fuerte solo con las zonas adyacentes, utilizó una modalidad particular del latín vulgar (se debería incluso decir “de los latines vulgares”), como se ha visto más arriba, una lengua prefiriendo un término para decir “casa” (latín casa en español, gallego, catalán, italiano, siciliano, portugués, rumano), otra lengua prefiriendo un término diferente (mansio para el mismo sentido en francés maison) y otra prefiriendo el término “domo” (domus en latín) en sardo, por ejemplo.

También el español tiene palabras heredadas en este caso del gótico (de los visigodos) u otras lenguas germánicas; palabras como “guerra” o las ya vistas en francés “adobar”, “flecha”, “hacha”, “frambuesa”, “guardar”, incluso nombres como Alfredo, Bernardo, Eduardo, Federico, Fernando (o Hernando), Gonzalo, Guillermo, Roberto, Rodolfo, Rodrigo, etc.

La característica más remarcable es el mantenimiento casi sistemático del artículo árabe en la palabra, en cuanto que las demás lenguas románicas que han tomado prestado la misma palabra se han desembarazado de él a menudo.

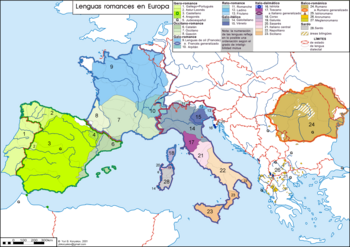

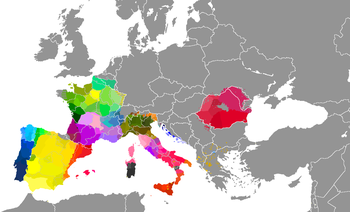

Además de otros desarrollos lingüísticos que separan a dichos grupos bajo la Línea Massa-Senigallia.

A partir de las similitudes léxicas computadas por el proyecto comparativo ASJP[35] y otras evidencias lingüísticas resulta un árbol diversificación como el siguiente:[36][37] Siciliano Napolitano Romanesco Corso Italiano Dálmata Arrumano Meglenorrumano Istrorrumano Rumano Sardo Aragonés Asturleonés Español Gallego Portugués Catalán Occitano Francoprovenzal Picardo Francés Normando Valón Friulano Ladino Romanche Piamontés Lombardo Emiliano-Romañol Ligur Véneto Istriano Además existe una lengua de la península ibérica sobre la que no existe acuerdo sobre cómo clasificarlas: Ethnologue la clasifica junto con el aragonés como lenguas pirenaico-mozárabes (aunque no parecen existir isoglosas comunes exclusivas a estas dos lenguas).

Se distinguen varios dialectos sardos: Las dos últimas variantes lingüísticas tienen muchos aspectos en común respecto a la primera.

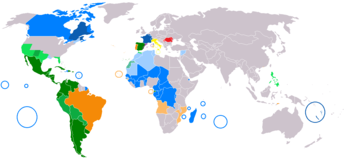

Diversos países europeos tuvieron o tienen territorios en otros continentes: América, África, Asia y Oceanía.

Entre estas se encuentran: La siguiente tabla presenta algunos ejemplos para comparar la evolución fonética de las palabras en las distintas variedades lingüísticas romances.