Lenguas de México

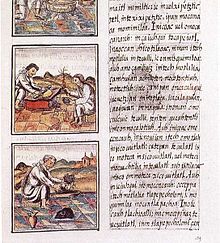

El español llegó al territorio que actualmente se conoce como México acompañando a los conquistadores hispanos en las primeras décadas del siglo XVI.

[8] La relación entre el español y las lenguas indígenas ha pasado por diversos momentos desde que los europeos llegaron a América.

Esa necesidad de bilingüismo se trasladó entonces a los actores que articulaban las relaciones entre los niveles más altos del gobierno y los pueblos indígenas, es decir, la élite nativa encarnada en los caciques regionales.

Salvo el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano, ningún otro gobierno del país se interesó por la conservación de las lenguas indias durante el siglo XIX, ni siquiera el del único presidente indígena que ha tenido el país: Benito Juárez.

Esta ley contempla mecanismos para la conservación, fomento y desarrollo de las lenguas indígenas, pero también una compleja estructura que dificulta su realización.

Esta tarea fue emprendida por Manuel Orozco y Berra, intelectual mexicano de la segunda mitad del siglo XIX.

Algunas de sus hipótesis clasificatorias fueron retomadas por Morris Swadesh a principios del siglo XX.

Existen también casos como el del idioma mazapome (ita-nakk) de Zumpango, el cual está escasamente documentado y todavía en 2020 quedaban 3 hablantes.

[16][17] Swadesh calculaba que el número de idiomas autóctonos hablados en el territorio mexicano llegaba a los ciento cuarenta.

Como se señaló anteriormente, sus antecedentes de iure más remotos datan del siglo XVII, aunque no fue sino hasta el siglo XIX cuando alcanzó su máxima expresión, en el contexto de la República liberal.

Los apaches[19] son un caso un poco diferente, aunque resistieron cualquier esfuerzo de castellanización desde el siglo XVII, entraron en conflicto abierto con españoles y mexicanos, e incluso con las demás etnias del norte (tarahumaras, sumas, conchos, tobosos).

Muchos indígenas que tuvieron acceso a la educación pública durante la primera mitad del siglo XX en México eran monolingües, y al prohibírseles el uso de la única lengua que manejaban, eran incapaces de comunicarse en el medio escolar.

Por otra parte, los docentes muchas veces eran indígenas cuyo dominio del español también era precario, lo que contribuyó a la reproducción de las deficiencias competitivas entre los niños.

En la actualidad, existen comunidades lingüísticas donde menos del 10 % de sus miembros hablan exclusivamente la lengua amerindia.

Pero lo general es que las lenguas indígenas sigan relegadas a la vida familiar y comunitaria.

También es un idioma importante y se habla como segunda lengua después del español en las ciudades fronterizas, pero en estas, al igual que en algunas del lado estadounidense, se ha mezclado con el español creando un dialecto híbrido llamado espanglish.

Hoy en día la gente en Chipilo todavía habla la lengua véneta de sus antepasados, cuyos propios hablantes le suelen llamar chipileño.

Finalmente, la tercera es el gallego, con 13 000 hablantes dispersos principalmente en la capital mexicana, estado de México, Veracruz y Jalisco.

En la misma situación se encuentran muchos grupos indígenas no nativos de México y cuyas lenguas no fueron consideradas nacionales por la legislación del país —cosa que sí ocurrió, por ejemplo, con las lenguas de los refugiados guatemaltecos—.

Entre la frontera México-Estados Unidos, hay presencia de lenguas norteamericanas como el kikapú, el kumiai y el pápago que se hablan entre ambos países y que también han sido reconocidas como lenguas nacionales.

Sin embargo, después del exterminio o etnocidio de las diversas tribus apaches en territorio mexicano.

[cita requerida] Aunque México se reconoce, según sus leyes, como un país multicultural y determinado a la protección de las lenguas de sus diversos pueblos, no ha dado personalidad legal a las comunidades lingüísticas enumeradas en este apartado.

Hay variaciones regionales (80-90 % de similitud léxica en todo el país según Faurot et al.

De acuerdo con su propuesta, el español mexicano-centroamericano se puede dividir en dos grandes ramas: la mexicana y la mayense-centroamericana.

[30] La propuesta de Moreno Fernández es similar a la que elaboró en su momento Pedro Henríquez Ureña.

Esta clasificación contempla además otras regiones en formación como la que conforman Jalisco y Michoacán.

En el caso del español yucateco hay una fuerte influencia del idioma maya como lengua de adstrato; la variedad chiapaneca comparte muchas características con el español centroamericano, como su carácter «rural y conservador» y el voseo, fenómeno que no se encuentra documentado en otras partes de México.

En México no existe el voseo, salvo en algunas regiones del sureste, donde se emplean tres pronombres para la segunda persona singular (tú, usted y vos), con connotaciones semánticas diferentes.

Lo anterior vale especialmente para las generaciones adultas, puesto que entre los jóvenes tiende a desaparecer esta distinción.

En México existen 131 idiomas y dialectos que se podrán convertir en lenguas muertas para el final del siglo XXI.