Mesoamérica

Otros consideran que el primer complejo mesoamericano se desarrolla entre los siglos XV y XII a. C., período contemporáneo a la cultura olmeca.

[6] La mayor parte de los pueblos mesoamericanos hablaron lenguas pertenecientes a las siguientes familias lingüísticas: otomangueana, mayense, mixezoqueana, totonacana y utoazteca.

Otras lenguas están aisladas o no pudieron ser clasificadas porque desaparecieron en el proceso de castellanización que comenzó con la colonización española y continúa hasta la fecha.

Aún con esa diversidad, los habitantes de la región tenían ciertas características en común, por ejemplo, sus sociedades se organizaban en grupos con diferentes funciones e importancia.

En esta categoría se encuentran las zonas con altitudes mayores a 1000 m s. n. m.[19] Las montañas son una marca del paisaje de las tierras altas mesoamericanas.

Las Tierras Altas mayas no están menos expuestas a la influencia de los ciclones caribeños que con frecuencia ocasionan destrozos en la zona.

Se trata de un territorio sumamente montañoso, enmarcado por la Sierra Madre del Sur y el Escudo o Nudo Mixteco.

La parte central corresponde a la Sierra Madre del Sur, con un clima un poco más templado, región rica en yacimientos minerales y con escasas cualidades agrícolas.

Más tardío fue el desarrollo de una tradición escultórica conocida como Mezcala, caracterizada por su tendencia a la geometrización del cuerpo humano.

Sin embargo, las relaciones se interrumpieron por un tiempo y Centroamérica recibió un mayor influjo de las culturas del altiplano colombiano.

Los lingüistas señalan que la migración huasteca ocurrió alrededor del año 2200 a. C., cuando estos abandonaron el territorio étnico (situado aproximadamente en la zona donde actualmente se habla kanjobal).

[28] En torno al aprovechamiento de este cereal surgió en Mesoamérica todo un complejo tecnológico que también perdura hasta nuestros días.

[35] Otro cultivo y alimento importante fue el cacao: de su semilla se obtiene una pasta para elaborar una bebida (chocolate o xocolatl en náhuatl) preparada con agua.

Los nombres usados para identificar tanto los días como los meses y los años en el mundo mesoamericano proviene en gran parte de la visión mágico-religiosa que tuvieron los habitantes de Mesoamérica del medio natural con el cual convivían a principios del período Preclásico Temprano: animales, flores, los astros y la muerte.

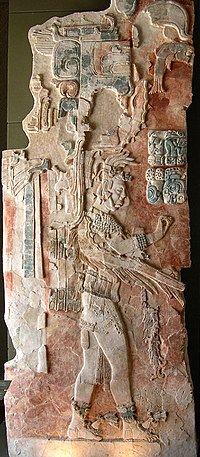

Los glifos comprenden personajes, animales, elementos calendáricos, topónimos de lugares, entre otros, que están presentes en todas las culturas mesoamericanas, incluso en Teotihuacán, donde las imágenes son bellas y elaboradas artísticamente.

Las matemáticas no eran entre los mesoamericanos simples números, sino que se les daba un valor y un contenido simbólico gracias al pensamiento dualista.

Los mesoamericanos comprendieron que el cielo se organizaba mediante ciclos regulares originando una sucesión de estaciones y fenómenos astronómicos.

Es decir, en Mesoamérica, una fecha o un acontecimiento siempre estaba vinculado a una dirección del universo y el calendario expresa una topografía simbólica característica peculiar de este período.

Una reminisencia de estas creencias se advierte en la actualidad en que todavía algunos indígenas colocan pesos entre los dedos del difunto para poder cubrir los viáticos durante el camino.[cita requerida].

Hacia el año 1500 a. C., las culturas de Occidente entraron en una fase recesiva, acompañada por su asimilación entre los pueblos que habían sostenido relaciones con ellas.

Por otro lado, los olmecas habían entrado en una fase expansiva, que los llevó a construir las primeras obras de arquitectura monumental en La Venta y San Lorenzo.

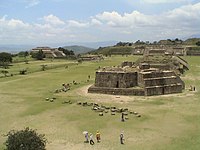

Esta última población cedió la hegemonía en el altiplano oaxaqueño a Monte Albán hacia final del preclásico medio.

Alrededor del lago de Texcoco existían varias aldeas que terminaron por convertirse en verdaderas ciudades, como las ya mencionadas Tlatilco y Cuicuilco.

Sin embargo, en toda Mesoamérica numerosos sitios presentan evidencia arqueológica de ocupación olmeca, especialmente en la cuenca del río Balsas, donde se localiza Teopantecuanitlán.

Durante este tiempo, se consolida el proceso de urbanización que tiene su origen en los dos últimos siglos del período preclásico temprano.

Mientras tanto, en Oaxaca, Monte Albán conocía su período de mayor esplendor, aunque finalmente sucumbiría hacia el siglo IX, por razones que todavía son desconocidas.

Sin embargo, las excavaciones más recientes indican que los sitios mayas contaban con servicios urbanos tan complejos como los de Teotihuacán (drenaje, acueductos, pavimentos).

La primera es el posclásico temprano, que abarca los siglos X al XIII, y es caracterizado por la hegemonía tolteca de Tollan-Xicocotitlan (Tula).

Aunque por mucho tiempo se identificó a la Tollan del mito, con la Tula de Hidalgo, Enrique Florescano y López Austin señalan que no hay razón para ello.

Mesoamérica recibió nuevas migraciones del norte, y aunque los grupos recién llegados estaban emparentados con los antiguos toltecas, tenían una ideología por completo diferente.

Se creía que cada número tenía una connotación mágica que influía en el destino de las personas.