Teotihuacán

en náhuatl modernoⓘ),[4] y, según nuevas investigaciones, también pudo haber sido conocida como Teohuacan (del náhuatl: Teōhuahcān[c] o Teowahkan[d] ‘ciudad/lugar del sol’, ‘lugar de los sumos sacerdotes’),[5] es el nombre que se le da al gran complejo arqueológico que fue uno de los mayores de Mesoamérica durante el clásico (c. 200/250-600/650 d. C.), más precisamente entre c. 100 a. C. y 600 d. C./650 d. C.[6] El nombre propio fue empleado por los mexicas para identificar a esta urbe construida por una civilización anterior a ellos y que ya se encontraba en ruinas cuando la vieron por primera vez.

[f] Sin embargo, la distinción entre las ciudades históricas y la ciudad mitológica no es aplicada de manera monolítica.

El feozem corresponde al 40 % de la superficie, Le siguen en importancia los tipos vertisol (16 %), cambisol (13.5 %) y leptosol (13 %).

[25] Las condiciones del valle favorecieron la concentración demográfica por ser benéficas para el estilo de vida mesoamericano basado en la agricultura.

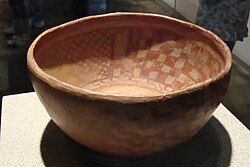

Para abordar la larga y compleja historia teotihuacana se han propuesto varias cronologías basadas en los restos cerámicos hallados en las excavaciones.

Al haber numerosos investigadores que han puesto su atención en Teotihuacán, se dispone de varias cronologías para la ciudad.

En la actualidad parece haber consenso en torno a la cronología propuesta por René Millon y su equipo de colaboradores.

En este último yacimiento se han encontrado dos cráneos humanos estrechamente relacionados con restos de animales y herramientas líticas.

Este volcán hizo erupción hacia el año 100 a. C., sepultando con lava Copilco y una parte de Cuicuilco.

Se ha propuesto como hipótesis que los habitantes de estos asentamientos podrían ser otomíes o popolocas, pero no hay evidencia contundente en ese sentido.

[51] Alrededor del año 100 a. C. se comenzaron a desarrollar dos asentamientos dentro de lo que sería unos siglos más tarde la metrópoli teotihuacana.

Teotihuacán adquirió un mayor protagonismo en la cuenca de México, atrayendo una parte importante del aumento poblacional.

El eje norte-sur está constituido por la calzada de los Muertos, que en la fase Tzacualli ya se encuentra bien definida.

Esta fase se llama así porque era la palabra con la que los nahuas designaban a la calzada de los Muertos.

[44] Las grandes construcciones realizadas en este tiempo revelan que la ciudad era un centro político y económico de gran relevancia en Mesoamérica.

Como en las anteriores etapas constructivas de la pirámide, a estas dos últimas se encuentran asociados algunos entierros humanos.

[75] Al tiempo que Teotihuacán inició su declive, otras ciudades en el centro de Mesoamérica comenzaron a florecer.

Para algunos autores, el florecimiento de las culturas del Epiclásico sería un factor que habría contribuido al colapso teotihuacano.

Los españoles que llegaron en el siglo XVI, todavía alcanzaron a ver los ídolos del Sol y de la Luna.

[89] En 1971 Jorge Ruffier Acosta encontró un túnel bajo la pirámide, cuyo acceso se encuentra frente a la plataforma adosada.

Es de tamaño menor que la Pirámide del Sol, pero se encuentra a la misma altura por estar edificada sobre un terreno más elevado.

Desde su explanada se inicia el recorrido del eje principal conocido como Vía o Calzada de los Muertos.

Detrás del templo de las Serpientes Emplumadas se encuentran dos conjuntos habitacionales que pudieron estar reservados para la élite teotihuacana.

En el centro de la plaza se encuentra un adoratorio con cuatro escalinatas que daban acceso a la plataforma.

Este espacio está rodeado por pórticos que enmarcan los accesos a las cámaras interiores del palacio.

La vivienda aparece como un reflejo de esta realidad urbana en la que se encuentra y presenta a su vez un profundo entendimiento del sitio.

En la actualidad el debate aumenta si se toma en cuenta que la urbe estuvo situada en un enclave regional donde a lo largo de siglos existió una fuerte convergencia de grupos étnicos y lingüísticos que, según la evidencia arqueológica, influenciaron en cantidad a sus habitantes.

Es la zona arqueológica que recibe mayor número de visitantes en México, sobre sitios como Chichén Itzá (Yucatán) y Monte Albán (Oaxaca).

Las visitas son en la noche e incluyen un recorrido por la calzada de los muertos y una maravillosa proyección en la pirámide.

La visita dura aproximadamente dos horas y personas de cualquier edad pueden asistir, ya que no es un recorrido muy largo ni cansado.