Pueblos germánicos

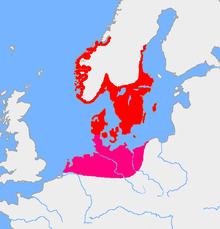

Los vikingos protagonizaron posteriormente una nueva oleada expansiva desde Escandinavia (la zona originaria de todo este grupo de pueblos), que afectó a las costas atlánticas (normandos) y a las estepas rusas y Bizancio (varegos).

Las migraciones de los pueblos germánicos se extendieron por toda Europa durante la Antigüedad tardía (Völkerwanderung) y la Edad Media (Ostsiedlung).

Estos términos historiográficos se concibieron y utilizaron de forma no neutral, sino como justificación del expansionismo alemán hacia el este en la Edad Contemporánea (Drang nach Osten).

Las lenguas germánicas se convirtieron en dominantes a lo largo de las fronteras romanas (Austria, Alemania, Países Bajos, Bélgica e Inglaterra), pero en el resto de las provincias romanas occidentales los germanos adoptaron el latín, que se estaba transformando en las diferentes lenguas romances.

Tal nombre no se usó en la literatura latina hasta Julio César, quien lo adoptó a partir del vocablo que los galos usaban para designar a los pueblos de la orilla occidental del Rin, y que en las lenguas goidélicas probablemente significa "vecino".

El término parece haberse empleado previamente en la inscripción de Fasti capitolini para el año 222 (DE GALLEIS INSVBRIBVS ET GERM[ANEIS]) donde simplemente se refiere a pueblos "asociados", como los relativos a los galos.

Por otra parte, puesto que las inscripciones se levantaron solo en 17-18 a. C., la palabra puede ser una adición posterior al texto.

La raíz protoindoeuropea pudo haber sido de la forma *khar-, *kher-, *ghar-, *gher- ("corte"), de la que también provendría la hitita kar- y la griega kharakter ("grabar", que da la palabra latina character y la española "carácter").

[6] Al parecer, las tribus germánicas no tenían un endónimo (autodesignación) que incluyera a todos los pueblos que se identificaban a sí mismos como provenientes de un tronco común (por identificación lingüística o por identificación ancestral).

[7] Tratando de identificar un término vernáculo contemporáneo y la nación asociada a un nombre clásico, desde el siglo X en adelante la literatura latina medieval usó el adjetivo teutonicus, originalmente aplicado a los teutones (el pueblo germánico antiguo derrotado por los romanos en la batalla de Aquae Sextiae —102 a. C.—) para referirse a todo lo relativo al Regnum Teutonicum o Francia orientalis ("Francia Oriental", la parte oriental del antiguo Imperio carolingio, tal como se dividió en los tratados de Verdún y de Mersen —años 843 y 870, respectivamente—).

[8] En castellano, portugués y francés, el gentilicio de Alemania (alemán, alemão, allemand)[9] se deriva del nombre del pueblo germánico de los alamanes, cuya etimología puede relacionarse con all (todo) y mann (hombre).

Muchos idiomas modernos emplean palabras derivadas de este origen para el gentilicio de Alemania: la sueca/danesa/noruega tysk, las neerlandesas duits y diets (esta última se refiere al nombre histórico para el neerlandés medio o neerlandés, el antiguo significado en alemán), la italiana tedesco y la española «tudesco» (que se ha restringido en la práctica a su uso como arcaísmo).

Los romanos no se enfrentaron con ejércitos, sino con pueblos enteros que desplazaban a los celtas.

[5] En 112 a. C. las tribus invasoras derrotaron en la batalla de Noreya a los romanos comandados por el cónsul Cneo Papirio Carbón.

Los cimbros sí lograron llegar al valle del Po, pero se encontraron con los ejércitos unidos de los cónsules Quinto Lutacio Cátulo y Mario.

Germania Magna, al otro lado del Rin y el Danubio, quedó sin ocupar.

Claudio Ptolomeo, en su Geographia (hacia el año 150), nombra a sesenta y nueve pueblos germánicos.

[22] Las provincias occidentales del Imperio sufrieron una primera oleada de invasiones simultáneamente a la crisis socioeconómica que se manifestaba en las rebeliones campesinas (bagaudas).

Los invasores no encontraron obstáculo en su avance hacia las ricas provincias meridionales de Galia e Hispania.

Los vándalos incluso cruzaron el estrecho de Gibraltar, tomando las provincias africanas y amenazando las rutas marítimas del Mediterráneo occidental.

La arquitectura germánica hasta finales del siglo VIII destaca en dos pueblos que sobresalen culturalmente sobre los demás al estar más romanizados, ostrogodos en la península itálica y visigodos en Hispania.

[28] Los ostrogodos restauraron edificios romanos, y algunos han llegado hasta el presente gracias a ellos.

Los visigodos dejaron construcciones religiosas que sobrevivieron a la conquista musulmana de la península ibérica por estar alejadas de los núcleos urbanos, y era frecuente reutilizar los sillares para construir murallas, castillos, etcétera, desmontando los edificios visigodos existentes hasta el año 711.

Todos tienen como característica común la utilización del arco de herradura, después asimilado por los constructores musulmanes.

La mitología nórdica era en lo esencial compartida por la totalidad de los pueblos germánicos, lo que permitió incluso su recreación historicista durante el romanticismo.

El ritual funerario más extendido era la cremación, sustituida por la inhumación a medida que se produjo la cristianización.

[33] Hacia el siglo XI ya se habían cristianizado incluso los reinos escandinavos; todo ello en el espacio de la cristiandad latina, mientras que los varegos, que formaron los estados rusos, se incorporaron a la cristiandad oriental.

También era muy común la utilización del no menos genérico concepto de lo "tribal" para designar su organización política y social.

Todos se regían por formas de jefatura más o menos identificables con una monarquía electiva.

Como disciplina científica, el germanismo o los estudios germánicos[37] han constituido una parte importante en la controvertida construcción histórica, desde finales del siglo XVIII, de ciencias sociales como la filología (Jacob Grimm —Deutsches Wörterbuch, Deutsche Mythologie—,[38] Rasmus Christian Rask —Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse—, Henry Sweet[39] y Matthias Lexer[40]) y la antropología (teoría indoeuropea, de interpretación desviada hacia el racismo —nordicismo o mito ario—).