Historia y teoría de la arqueología

[notas 1] Pompeya es, intrínsecamente, un capítulo aparte en la historia de las excavaciones, pero por sí mismos, los trabajos emprendidos allí en los siglos XVII y XIX no suponen ningún avance ni en el método ni en el concepto de la arqueología, por eso dejaremos a sus excavadores para otro artículo (que esté más relacionado con la cultura clásica y la historia del arte), incluido el mitificado Winckelmann.

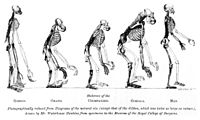

Al considerarlo mitad hombre, mitad mono, su descubridor le bautizó como Pithecanthropus erectus (‘Hombre-mono que camina erguido’) y, aunque ahora se sabe que era completamente humano, durante mucho tiempo fue equiparado al eslabón entre nuestra especie y los primates superiores.

Esta rivalidad entre ciencia y religión no debe minimizarse, pues se extendió a toda la sociedad cultivada de la época.

Efectivamente, los especialistas en arqueología y prehistoria se confundían porque ninguna de las dos disciplinas había sido definida, salvo en los aspectos prácticos.

No obstante se entendían los cambios de un modo simplista, un determinismo lineal teleológico: las leyes humanas conducían indefectiblemente al progreso.

Sin duda fueron unas décadas prodigiosas, no tanto para el avance científico, cuanto para el cambio de mentalidad hacia la Prehistoria; pero también tristes, porque se demostró que la ciencia no era inocua y que podía ser manipulada con fines espurios.

Afortunadamente Pitt Rivers se esmeró en su tarea, incluyendo en sus tipologías, no sólo objetos raros o valiosos, sino también ejemplares ordinarios y cotidianos.

Ese mismo año el Illustrated London News anunciaba que Lord Carnarvon y Howard Carter habían entrado en la tumba intacta del faraón Tutankamón.

En fin, este pasmoso periodo se cierra con Leonard Woolley excavando las Tumbas reales de Ur en 1926.

Los grandes descubrimientos se sucedían, pero no existía ninguna intención, ni deseo por desarrollar un corpus científico que sustentara todos estos avances.

Aunque destaque, por su carácter más novelístico que científico, es resaltable el descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham en 1911.

Teoberto Maler divulgaba sus hallazgos sobre Yaxchilán en 1903 y, más tarde, otros restos de la cultura maya.

La consecuencia más inmediata fue que las teorías del evolucionismo autóctono marcaron un tanto al difusionismo.

Sobre esta base, excavando innumerables cuevas, Henri Breuil refundió progresivamente el cuadro general del Paleolítico, dándolo por bueno en 1932: a las culturas señaladas por Mortillet añadió un Abbevillense, previo al Achelense; también estableció unos niveles anteriores al Solutrense, que denominó Auriñaciense.

[5] Esta era la triste realidad que rodeó a los hoy afamados arqueólogos franceses de principios del siglo XX.

Cierto que se creó un cuerpo enorme y coherente de conocimientos, pero la Prehistoria tenía una exigencias muy superiores.

Pero este paradigma tradicional renunciaba, generalmente, a la inferencia y a la generalización, por lo que sus logros son, casi todos, descriptivos, esto es, de muy bajo nivel epistemológico; como mucho se alcanza un nivel epistemológico medio, pero nunca el más elevado.

La prospección aérea se desarrolla en los 50 gracias a la labor del francés Roger Agache y el inglés Osbert G. S. Crawford.

Actualmente el historicismo cultural sobrevive en muchas zonas del globo, si bien matizado e influido por la renovación constante de la teoría arqueológica.

Hoy día, este paradigma ya se atreve a realizar inferencias sobre estructuras económicas en los periodos más antiguos de la Prehistoria y, a medida que ésta avanza, ya se incluyen también deducciones sociales e, incluso, espirituales, aunque, en este ámbito, como diría Gabriel Camps, «campa la especulación».

Su máximo exponente es el estadounidense Lewis Binford[11] seguido de los británicos David L. Clarke[12] y, ya en las últimas décadas del siglo XX, Colin Renfrew;[13] su extensión es amplia: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Holanda, países escandinavos...

Por otro lado, la nueva arqueología, o como quiera calificársela, define los grupos humanos como sistemas culturales completos y abiertos, sujetos a los estímulos del medio ambiente.

Cuando el contexto es relativamente completo, es factible inferir aspectos económicos, sociales, espirituales e, incluso, ideológicos...

En cambio, en Europa hay un profundo hiato (periodo sin sedimentación), sobre todo, respecto a la Edad de Piedra.

En realidad la Arqueología Marxista comenzó a desarrollarse con fundamento después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en países comunistas como capitalistas.

Sus principios fundamentales se basan, lógicamente, en la aplicación del Materialismo histórico: Las formaciones sociales humanas tienen un orden regido por las relaciones de producción.

En una sociedad contemporánea capitalista, la lucha de clases es el fenómeno dialéctico que estimula los cambios históricos.

A diferencia del procesualismo, reniegan de la capacidad de alcanzar verdades absolutas por medio del Método científico, asegurando que cada investigador lleva a cabo su trabajo, no sólo desde un paradigma, sino también fuertemente influido por sus circunstancias personales y su experiencia vital y laboral.

La arqueología se convierte, entonces, en un procedimiento relativo cuyo método no sólo consiste en analizar los restos procedentes de una excavación, sino también las actitudes y opiniones que suscita.

En primer lugar, el enriquecimiento del debate teórico, que se estaba esclerotizando de nuevo; en segundo lugar, dejar paso a interpretaciones alternativas que hasta el presente habían sido marginadas por la jerarquía científica oficial impregnada de machismo, academicismo, racismo, europeocentrismo o neocolonialismo;... pueden ser puestos en tela de juicio y discutidos sin que haya asimetrías institucionales.