Célula

[2] De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si solo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares.

[4] La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula.

[7] Existen dos grandes tipos celulares: La historia de la biología celular ha estado ligada al desarrollo tecnológico que pudiera sustentar su estudio.

[10] Estos permitieron realizar numerosas observaciones, que condujeron en apenas doscientos años a un conocimiento morfológico relativamente aceptable.

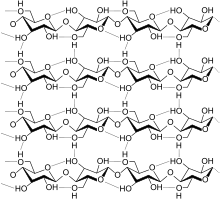

En 1830 se disponía ya de microscopios con una óptica más avanzada, lo que permitió a investigadores como Theodor Schwann y Matthias Schleiden definir los postulados de la teoría celular, la cual afirma, entre otras cosas: Se define a la célula como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo.

[24] Para la viabilidad de la célula y su correcto funcionamiento siempre se debe tener en cuenta la relación superficie-volumen.

Respecto de su forma, las células presentan una gran variabilidad, e, incluso, algunas no la poseen bien definida o permanente.

Pueden ser: fusiformes (forma de huso), estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosas o redondeadas, etc.

Es utilizado para la observación de tejidos y células desde su invención en el siglo XVII.

Utilizándose en ramas como la medicina, y el estudio de materiales a nivel atómico.

Sin embargo, existen excepciones: algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internos.

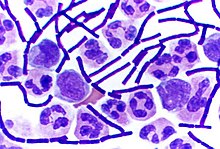

Sin embargo se ha observado que algunas bacterias, como Bacillus subtilis, poseen proteínas tales como MreB y mbl que actúan de un modo similar a la actina y son importantes en la morfología celular.

[31] Fusinita van den Ent, en Nature, va más allá, afirmando que los citoesqueletos de actina y tubulina tienen origen procariótico.

Presentan multitud de formas distintas: incluso las hay descritas cuadradas y planas.

[17][40] Carecen de núcleo celular y demás orgánulos delimitados por membranas biológicas.

[41] En el citoplasma se pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas circulares de ADN que coexisten con el nucleoide y que contienen genes: son comúnmente usados por las bacterias en la parasexualidad (reproducción sexual bacteriana).

En algunos casos, puede haber estructuras compuestas por membranas, generalmente relacionadas con la fotosíntesis.

Dicha especialización o diferenciación es tal que, en algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento.

Así, por ejemplo, las neuronas dependen para su supervivencia de las células gliales.

Por ejemplo, las células animales carecen de pared celular, son muy variables, no tiene plastos, puede tener vacuolas pero no son muy grandes y presentan centríolos (que son agregados de microtúbulos cilíndricos que contribuyen a la formación de los cilios y los flagelos y facilitan la división celular).

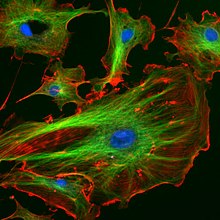

[43] Esta compartimentalización alcanza su máximo exponente en las células eucariotas, las cuales están formadas por diferentes estructuras y orgánulos que desarrollan funciones específicas, lo que supone un método de especialización espacial y temporal.

[2] No obstante, células más sencillas, como los procariotas, ya poseen especializaciones semejantes.

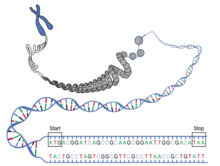

En su interior, se encuentra el material genético, el ADN, observable, en las células en interfase, como cromatina de distribución heterogénea.

A esta cromatina se encuentran asociadas multitud de proteínas, entre las cuales destacan las histonas, así como ARN, otro ácido nucleico.

Si bien buena parte del metabolismo sucede en el citosol, como la glucólisis, existen procesos específicos de orgánulos.

Dicho andamiaje está formado por una serie de proteínas que se agrupan dando lugar a estructuras filamentosas que, mediante otras proteínas, interactúan entre ellas dando lugar a una especie de retículo.

[63] La incorrecta regulación del ciclo celular puede conducir a la aparición de células precancerígenas que, si no son inducidas al suicidio mediante apoptosis, puede dar lugar a la aparición de cáncer.

[68] Una dificultad adicional es el hecho de que no se han encontrado organismos eucariotas primitivamente amitocondriados como exige la hipótesis endosimbionte.

[69][70] Esto llevó a Bill Martin y Miklós Müller a plantear la hipótesis de que la célula eucariota surgiera no por endosimbiosis, sino por fusión quimérica y acoplamiento metabólico de un metanógeno y una α-proteobacteria simbiontes a través del hidrógeno (hipótesis del hidrógeno).

[71] Esta hipótesis atrae hoy en día posiciones muy encontradas, con detractores como Christian de Duve.