Filosofía cristiana

En cuanto a las relaciones de la razón con la fe (cristiana) son aquí fundamentales las expresiones agustinianas: "cree para entender" (credere ut intelligam) y "la fe que busca la inteligencia" (fides quaerens intellectus), legitimando el uso teológico y filosófico de la razón.

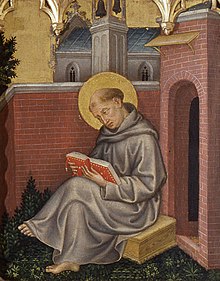

Los aspectos gnoseológicos y psicológicos aquí implicados fueron tratados ampliamente por la escuela medieval franciscana (Duns Scoto, para destacar, entre los pensadores reconocidos).

La filosofía cristiana (católica) en su forma tradicional parece superada y casi totalmente barrida por los seguidores del filósofo racionalista (católico) René Descartes que, intentando demostrar que la verdad existe en un mundo que se volvía escéptico, dejó de lado la fe y los sentimientos, marcando toda la filosofía moderna y contemporánea a favor o contra del racionalismo, así surgen: la Ilustración, el pastor cristiano pero no católico Immanuel Kant, el idealismo y el positivismo (hiper-racional o cientificista).

En esta situación se produce un nuevo despegue de orientaciones y enfoques metodológicos, adecuados a los hechos, en el pensamiento cristiano.

Paradójicamente Heidegger es discípulo de Husserl, que descubre la fenomenología gracias a su maestro el presbítero (cura) católico que le enseñó la filosofía del doctor Santo Tomás de Aquino.

Según ello, y desde otro punto de vista, «Ortega y Marías invitan a elaborar una nueva filosofía cristiana, distinta de la vieja, en la cual ha pesado excesivamente la herencia conceptual del pensamiento griego, ajeno al cristianismo.