Luna

Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta.

El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas.

[1] Desde la misión Apolo 17, en 1972, ha sido visitada únicamente por sondas espaciales no tripuladas, en particular por el astromóvil soviético Lunojod 2.

Desde 2004, Japón, China, India, Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea han enviado orbitadores.

La Luna se mantiene, bajo el Tratado sobre el espacio ultraterrestre, libre para la exploración de cualquier nación con fines pacíficos.

En protoindoeuropeo también existió un nombre masculino para la Luna, formado sobre la raíz *mēns-, del que se conservan formas en varias lenguas, como el griego μήν, μηνός (mên, mēnós, 'mes'); e incluso manteniendo el sentido primitivo, como en el inglés Moon o en lenguas itálicas como el umbro (ablativo singular) "menzne" ('Luna').

En latín, esta forma *mēns- ha evolucionado semánticamente para designar el 'mes', que en origen seguía las fases de la luna.

[3] Asimismo, el término griego Selene (en griego antiguo Σελήνη Selênē, nombre de la diosa mitológica asociada a la Luna) ha pervivido en el español y en otros idiomas como una forma culta para expresar determinados conceptos relacionados con la Luna; como, por ejemplo: las palabras «selenografía», que designa la cartografía lunar; o «selenita», el gentilicio de los supuestos habitantes del satélite; o «selenio», elemento químico llamado así por analogía con el telurio, cuyo nombre procede de la tierra (télos).

La mezcla de materia evaporada tras el impacto entre la Tierra y la Luna pudo haber equiparado las composiciones,[13] aunque esto es debatido.

[22][23] La primera persona que midió la distancia a la Luna fue el astrónomo y geógrafo Hiparco en el año 150 a. C., para lo que se basó en el dato del diámetro de la Tierra calculado por Eratóstenes 100 años antes, y obtuvo una distancia de 348 000 km.

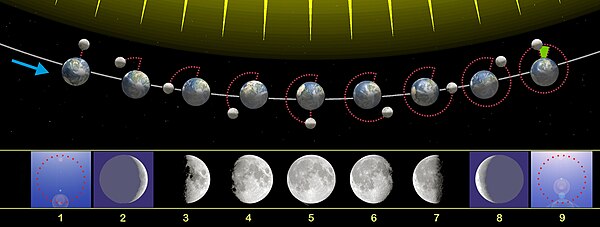

[25] La Luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra 27 d 7 h 43 min si se considera el giro respecto al fondo estelar (revolución sideral), pero 29 d 12 h 44 min si se la considera respecto al Sol (revolución sinódica) y esto es porque en este lapso la Tierra ha girado alrededor del Sol (ver mes).

Esta última revolución rige las fases de la Luna, eclipses y mareas lunisolares.

Si la Tierra no rotase sobre su propio eje, sería muy fácil detectar el movimiento de la Luna en su órbita.

Si la Tierra no rotara, lo que se vería sería la Luna cruzando la bóveda celeste de oeste a este durante dos semanas, y luego estaría dos semanas ausente (durante las cuales la Luna sería visible en el lado opuesto del Globo).

Ambos astros, unidos por un eje invisible, forman algo así como una haltera disimétrica que gira en torno a su centro de gravedad.

El plano de la órbita lunar está inclinado respecto a la eclíptica unos 5° por lo que se produce una Libración en latitud que permite ver alternativamente un poco más allá del polo norte o del polo sur de la Luna.

Dada la complejidad del movimiento, los nodos de la Luna, no están fijos, sino que dan una vuelta en 18,6 años.

Sin embargo, al ser la Tierra un cuerpo grande, la gravedad que sobre ella ejerce la Luna es distinta en cada punto.

La atmósfera lunar recibe también aportaciones de partículas solares durante el día, que cesa al llegar la noche.

Un cuerpo tan grande en relación con nuestro planeta difícilmente podía haber sido capturado ni tampoco era probable que se hubiese formado junto a la Tierra.

Esta teoría también explica la gran inclinación axial del eje de rotación terrestre que habría sido provocada por el impacto.

Tras su formación, la Luna experimentó un periodo cataclísmico, datado en torno a hace 3 800 000 000-4 000 000 000 (tres mil ochocientos millones a cuatro mil millones) de años, en el que la Luna y los otros cuerpos del Sistema Solar interior sufrieron violentos impactos de grandes asteroides.

Este período, conocido como bombardeo intenso tardío, formó la mayor parte de los cráteres observados en la Luna, así como en Mercurio.

[47] Cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio hacia la Luna en 1610 pudo distinguir dos tipos de regiones superficiales distintas.

Desde tiempos inmemoriales la Luna sorprendió a la humanidad con su gran tamaño, sus ciclos orbitales y sus fases.

Fue uno de los dos cuerpos más importantes junto con el Sol y su periodicidad sirvió como calendario en muchas culturas.

Más tarde, también en el siglo XVII, Giovanni Battista Riccioli y Francesco Maria Grimaldi trazaron un mapa de la Luna y dieron nombre a muchos de esos cráteres, nombres que se mantienen hoy día.

El programa Lunar Orbiter puso cinco naves no tripuladas en órbita lunar entre los años 1966-1967 para cartografiarla y ayudar al Programa Apolo para poner una persona en la Luna, hito histórico que se logró con la llegada del Apolo 11 el 20 de julio de 1969 y que se retransmitió a todo el planeta desde las diferentes instalaciones de la Red del Espacio Profundo.

Sin embargo, no hay evidencias científicas con relevancia estadística que confirmen mínimamente esta aseveración.

Los participantes voluntarios sintieron que durmieron mal (calidad subjetiva del sueño) durante la luna llena, fase durante la cual se observaron en ellos niveles menores de melatonina, hormona que regula los ciclos de sueño-vigilia.