Catedral metropolitana de Puebla

En 1543, se aprobó por cédula real del Emperador Carlos V, la edificación de un templo para la nueva sede obispal la cual recibió el nuevo obispo fray Martín Sarmiento de Ojacastro pues Garcés había fallecido el año anterior.

En tanto, el espacio dedicado al templo junto a la Plaza Mayor había sido ocupado por primitivos moradores y hubo necesidad de comprar las casas recién construidas por ellos.

Su fábrica, de acuerdo a sus coetáneos era mediocre, sin embargo Motolina escribió en 1541 “es muy solemne, y más fuerte y mayor que todas cuantas hasta hoy hay edificadas en toda la Nueva España.

El edificio debía centrarse longitudinalmente en la gran manzana que se le destinó cargado hacia la parte oriental con un atrio al frente que entre sus funciones tendría la de cementerio, este último con el tiempo sería objeto de varios proyectos de construcción para cerrarlo y abarcar frente a los pies del templo el Sagrario catedralicio.

La dirección del edificio sería oriente-poniente, por lo que la Plaza Mayor de la Ciudad quedaría a su costado norte.

Trayendo consigo Palafox una cédula real fechada el 19 de enero de 1640 que ordenaba se terminasen y concluyesen las obras,[4] el novel obispo de Puebla dispuso su reanudación, no sin antes visitar la catedral que viéndola en total descuido la describió: En estas circunstancias, Palafox emprendió una campaña de recaudación de fondos que comprendió a toda la sociedad poblana, aportando él mismo su propia herencia, pidiendo aportaciones al Cabildo secular, la más alta, y elevando los diezmos, acción esta última que le ocasionó un efrentamiento con las órdenes religiosas y en particular con los jesuitas.

En la tarde del martes siguiente a la consagración, se trasladaron los restos de cinco obispos de los ocho que había tenido la diócesis y se procedió a celebrar el Santísimo Sacramento con una innumerable concurrencia.

[5] Las celebraciones se entremesclaban con la tristeza de la próxima partida del obispo Palafox a España.

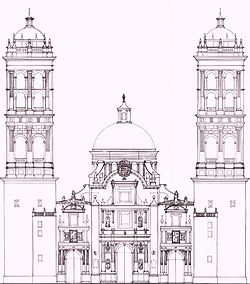

Las dos torres al frente del templo son iguales y cuadradas cuyos cubos montan a la altura de la fachada principal rematados en cornisa, sobre este sube el primer cuerpo que es de orden dórico con tres pilastras en cada frente, y dos arcos para campanas, uno en cada intercolumnio: dichas pilastras tienen sus pedestales y reciben la cornisa correspondiente, resaltando el arquitrabe y frisorrosetas talladas en la propectura de la cornisa, en el friso hay triglifos que carecen de metopas.

Este cuerpo, aunque tiene casi la misma altura, lo dividió su autor con destreza en dos partes por el medio, con un cornezuelo con dentellones, colocando cuatro arcos en cada frente, dos en la división inferior con balaustrada, y otros tantos en la superior sin ella, lo que es grato a la vista y evitó las muchas subdivisiones tan repetidas en los cuerpos arquitectónicos.

El reto y las tremendas dificultades que implicó subir la campana María a través de un angosto vano hizo surgir la famosa leyenda de que fueron los ángeles quienes la subieron y sujetaron en su sitio.

[7] Las campanas de la catedral han repicado a vuelo en ocasiones especiales como coronaciones de reyes y nacimientos primogénitos de la corona, sin embargo a los repiques en el México independiente, la historia los consigna como memorables: La catedral tiene cinco portadas con accesos al interior, una en ambos costados, tres en el frente, y todas obedecen a un sobrio estilo renacentista.

La del medio, que resguarda la llamada "Puerta del Perdón", se eleva 34 metros y se abre solo en las grandes ocasiones lo mismo que en la Catedral de México y otras.

Colindan con la portada del Perdón, en ambos lados, dos postes que rematan en medio punto y cornezuelo.

[8] Las portadas norte y sur son similares en arquitectura aunque varían en detalles siendo la Sur más sencilla sin estatuas ni adornos, esta última está ubicada frente a la Casa de la Cultura, antiguo Seminario, y su atrio solo tiene el ancho de la portada por estar encajonada en ambos lados por construcciones de la misma iglesia.

Continúa hacia arriba con una cornisa, esta sí, adornado su friso con triglifos, a su lado corren dos magníficos postes que dan al conjunto un aspecto majestuoso.

2] Se hallan en el tambor de la cúpula principal ocho hornacinas con las esculturas de los profetas y evangelistas en estuco blanco, su creador fue el arquitecto y escultor español Pedro García Ferrer sobrino del obispo Palafox.

En el sagrario de este altar está colocado otro Santo Cristo con la Virgen y San Juan.

Las pechinas las decoró él mismo con las imágenes de las cuatro heroínas judías Judith, Ruth, Esther y Yael, mujeres fuertes engalanadas con la usanza elitista del siglo XVII.

Se trabajó empeñosamente y sin consideración de gastos hasta concluir la espléndida obra que mantuvo a los poblanos en expectación durante 20 años.

El Coro se compone por tres grandes muros que en forma de herradura se abren en dirección al Altar Mayor, el espacio que crea es cerrado por una reja en forja poblana del siglo XVII del maestro Juan Mateo de la Cruz que remata con el Calvario en marfil y en los colaterales, los campaniles.

El retablo del evangelio es de San José María Yermo y Parres y en el lado opuesto un cancel que cubría la antigua puerta de comunicación con el Sagrario, en este mismo lado están: un descendimiento y un San Juan Nepomuceno quien ofrece la lengua que le fue cortada como homenaje a la Virgen; obra de Miguel Jerónimo Zendejas.

Aquí de nueva cuenta José Manzo intervino para la redecoración al estilo neoclásico al retirar los retablos barrocos y así consagrarla a (María Salus Infirmorum) "María salud de los enfermos" cuya pintura fue obra del maestro poblano Francisco Morales Van den Eyden.

Los tres retablos originales de estilo barroco fueron retirados por el arquitecto José del Castillo para instalar en su lugar unos neoclásicos.

La numerosa y nutrida devoción al Santo perturbaba las ceremonias del Altar Mayor, motivo por el que cambiaron su culto y devoción a la capilla del lado poniente del evangelio y a esta la dedicaron a San Juan Nepomuceno En el altar se aprecia un cuadro de la Virgen de la Luz, y una escultura de San Juan Nepomuceno hecho por José Antonio Villegas Cora del s. XVIII.

Los muros laterales son adornados con dos cuadros en cada uno con escenas de San Juan Nepomuceno.

Acompañan a los lados dos pinturas, una de la Verónica y otra del Cristo muerto, las que se desconoce su origen pero se presumen hechas por Pedro García Ferrer, pariente de Palafox y Mendoza.

Fue usado por los prebendados y canónigos para guardar sus pertenencias en los estrechos armarios que a cada uno se le asignaba, asimismo se les procuraba con el desayuno o la merienda durante las largas sesiones de cabildo en las que no faltaban las tazas de chocolate.

Desde su formación como repositorio de documentos permaneció en el mismo lugar a través de los siglos sin gran orden ni concierto, solo hasta 1952 el Cabildo resolvió su ordenamiento, mas no su clasificación, pues no tenía índices ni catálogos.

Sin el debido control y por haber sido considerado una pila de papeles viejos, el archivo sufrió la sustracción de documentos muchas veces inconsciente y otras interesada, como el hecho de que no existe una sola firma del obispo Palafox, ausencia atribuida a que los alumnos más aventajados del Seminario Palafoxiano les era premiado con una firma original del prelado como recuerdo.