Regencia de María Cristina de Borbón

Los ultras tenían a su principal valedor en el hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón —heredero al trono, porque el rey, después de tres matrimonios, no había conseguido tener descendencia—, y por eso comenzaban a ser llamados «carlistas».

Según su médico, Fernando hizo en privado esta confesión inequívoca: "Es menester que me case cuanto antes"».

[5] Por último, el 10 de noviembre destituyó a cinco capitanes generales ultraabsolutistas proclives al infante don Carlos por otros afines al Gobierno, que recibieron la orden de controlar —y desarmar si fuera necesario— a los voluntarios realistas.

En las semanas siguientes, los partidarios de don Carlos organizaron partidas por diversas zonas del territorio, cuyo origen se remontaba en muchos casos a las partidas realistas del Trienio Liberal y a las ultraabsolutistas que habían actuado durante la Década Ominosa, ahora reforzadas por el Cuerpo de Voluntarios Realistas.

Tal como lo expresó la regente en un manifiesto, escrito por Cea y hecho público el 4 de octubre:[8][9]

De esa manera se pretendía resolver la contradicción existente en el bando cristino: que una monarquía absoluta buscara el apoyo de los liberales que pretendían transformarla en una monarquía constitucional.

Además, su base social era muy limitada, pues las personas con derecho al voto solo representaban un 0,13% de la población española.

En el preámbulo del decreto de enero se decía que se inspiraba, como la política general del Gobierno, en un término medio entre la «ilimitada libertad de prensa» y «las trabas y restricciones que ha sufrido hasta aquí».

Empezaron a destacar escritores y periodistas como Mariano José de Larra, Ramón Mesonero Romanos o Serafín Estébanez Calderón.

Así hizo su aparición la opinión pública, en cuyo nombre «periódicos y periodistas liberales reclamaban un cambio político del que, a su juicio, el Estatuto Real debía ser el punto de arranque y no su meta final», como sí pensaba el Gobierno de Martínez de la Rosa.

Así, los motines se transformaron en una insurrección política; pues, como afirmó el escritor y político liberal Manuel José Quintana a su amigo Lord Holland: las juntas son «el método que tenemos en España para hacer las revoluciones».

Le substituyó Mendizábal, quien hacía pocos días que se había incorporado al gabinete después de un largo viaje desde Londres, pasando por París, Burdeos y Lisboa.

[24] En el manifiesto que dirigió a la regente María Cristina, Mendizábal no cuestionó el régimen del Estatuto Real, si bien advirtió que se proponía garantizar, junto con las «prerrogativas del trono», «los derechos y deberes del pueblo», y se fijó tres objetivos prioritarios: restablecer el «crédito público» (finanzas), solucionar «de una vez por todas» el problema «de los conventos y monasterios», y poner un «rápido y glorioso fin» sin ayuda extranjera «a esta guerra fratricida, que es la vergüenza e ignominia del siglo en que vivimos».

[27] Además, adoptó otras medidas que suprimían instituciones y normas jurídicas del Antiguo Régimen, como las pruebas de nobleza o la Mesta.

Pero pronto se comprobó que los progresistas estaban divididos, lo que, unido a los problemas financieros y a la prolongación de la guerra, provocaron la caída del Gobierno Mendizábal en mayo de 1836.

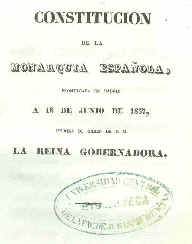

[35] El compromiso del nuevo Gobierno con la revolución española iniciada en 1810 estaba encarnado por su propio presidente José María Calatrava, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz, ministro liberal exaltado en el Trienio Liberal y, a causa de ello, represaliado en las dos restauraciones del absolutismo.

Otras cuestiones que separaban a progresistas y a moderados, como la amplitud del sufragio censitario, el funcionamiento de los ayuntamientos o el poder judicial, quedaron fuera de la Constitución para ser reguladas por leyes ordinarias.

Para José Posada Herrera era una «transacción legítima entre la Constitución de 1812 y el Estatuto Real».

[38] Desde el verano de 1835, los carlistas intentaron extender la guerra a nuevos territorios, aunque no consiguieron su objetivo.

En aquel momento, 12 de agosto, no solo amenazaba Madrid la Expedición Real, sino una columna carlista mandada por el general Zaratiegui que, después de tomar y saquear Segovia, avanzaba desde el norte hacia la capital.

El Gobierno dimitió, y la regente le ofreció la presidencia al general Espartero, que no aceptó, pero si logró controlar la situación y acabar con las amenazas de la Expedición Real y la del general carlista Zaratiegui, que tuvieron que regresar al norte sin haber conseguido sus objetivos.

[42] La caída del Gobierno Calatrava se debió, según Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez, a «los apuros financieros, los reveses de la guerra, con su secuela de sueldos atrasados a militares y empleados públicos, las disensiones en el campo progresista y sobre todo porque sectores del moderantismo apoyados por la Regente, reforzada en su papel por la nueva constitución, que no ha olvidado los sucesos de La Granja, crearon el ambiente hostil a un gobierno que cerraba y simbolizaba el ciclo de 1812, por su trayectoria personal y el alcance de su política».

El 25 de agosto, Maroto hacía pública su propuesta para llegar a un acuerdo, rebajando sensiblemente sus pretensiones iniciales.

Además, Espartero se comprometía a defender los fueros de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra ante las Cortes.

Todo ello se traducía en un electorado relativamente fiel, pero también en formas de poder institucional que el progresismo manejaba con destreza, como los ayuntamientos y la milicia nacional».

[55] Por su parte, Jorge Vilches considera que la radical oposición de los progresistas a la ley de ayuntamientos se debió a la importancia que tenía la figura del alcalde en la elaboración del censo electoral —el ayuntamiento era el que daba las cédulas electorales— y en la organización, dirección y composición de la milicia nacional.

[52] Los progresistas alegaron que el proyecto del Gobierno era contrario al artículo 70 de la Constitución —«Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los vecinos, a quienes la ley conceda este derecho»—, por lo que recurrieron a la presión popular durante el debate de la ley.

Inmediatamente, los progresistas iniciaron una campaña desde la prensa y desde los ayuntamientos para que la regente María Cristina no sancionara la ley bajo la amenaza de no acatarla —es decir, bajo la amenaza de la rebelión— y, cuando vieron que la regente estaba dispuesta a firmarla, dirigieron sus peticiones al general Baldomero Espartero, el personaje más popular del momento tras su triunfo en la guerra contra los carlistas y que se mostraba más próximo al progresismo que al moderantismo, para que evitara la promulgación de esa ley contraria al «espíritu de la Constitución de 1837».

Diez días después María Cristina no tuvo más remedio que nombrar presidente del gobierno al general Espartero "en la esperanza de frenar la marea revolucionaria que se había apoderado del país».

[61][63] Según Josep Fontana, María Cristina «rechazó en Valencia las condiciones que se le exigían y decidió renunciar a la regencia y exiliarse en Francia, no para retirarse de la política, sino para conspirar desde allí con más seguridad», como lo puso en evidencia el fracasado pronunciamiento moderado de 1841, instigado por ella.