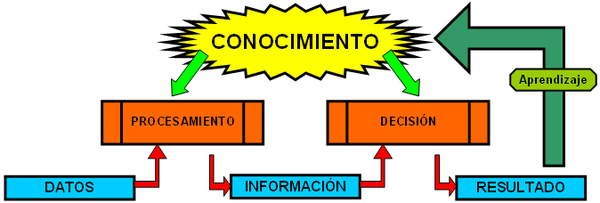

Conocimiento

El término "conocimiento" puede referirse a la comprensión teórica o práctica de un tema.

Según estos postulados todos los seres vivos adquieren información de su entorno por medio de sus facultades o funciones del alma: Los seres meramente materiales, inertes, sin vida y sin alma, no tienen conocimiento ni información alguna acerca del entorno, como seres completamente pasivos, solamente sometidos a la causalidad mecánica material.

En cada momento se genera información; sin embargo la cantidad de conocimiento humano es necesariamente limitada, sujeta a condiciones, y siempre quedarán problemas para los cuales el conocimiento de una sociedad o un individuo no son suficientes: La razón siempre cuestionará los marcos conceptuales, teorías, que explican y amplían el mundo como campo de la investigación del universo.

Por su parte, la observación controlada, la experimentación, la modelización, la crítica de fuentes (en Historia), las encuestas, y otros procedimientos que son específicamente empleados por las ciencias, pueden considerarse como un refinamiento o una aplicación sistemática de los anteriores.

Todas las sociedades humanas adquieren, preservan y transmiten una cantidad sustancial de saberes, notablemente, a través del lenguaje.

En la La República el conocimiento cabal, en tanto que racional se caracteriza como necesariamente verdadero, y como fundado en principios no hipotéticos.

Estos principios sólo pueden alcanzarse mediante la facultad dialéctica, que debe "abrirse paso, como en una batalla, a través de todas las objeciones".

[36] En cambio el saber de las "artes", (tal como lo entendían los clásicos se refieren a lo que hoy llamamos ciencias incluidas las matemáticas), parten de simples hipótesis, ofreciendo por tanto una explicación condicionada y no un conocimiento categórico.

En la actualidad, sin embargo, a esta doctrina se oponen las posturas falibilistas, según las cuales la verdad estricta no es una característica esencial del conocimiento o la ciencia auténticos.

[40] Del falibilismo y la definición platónica se considera que los conocimientos son esencialmente creencias suficientemente justificadas.

Esto sin embargo se ve seriamente complicado si se introducen interrogantes relativas a la suficiencia de dicho método, como por ejemplo, la transparencia de los hechos (¿existen los hechos puros o más bien interpretaciones?

Una forma sistemática de generar conocimiento humano tiene las siguientes etapas: Estas 2 primeras etapas pueden interactuar y ciclarse ya que puede existir un artículo con un aporte muy pequeño y luego uno que reúna los aportes de dos o más artículos.

La investigación aplicada puede generar más conocimiento aunque la investigación básica no lo haga, sin embargo, nuevas aportaciones en ciencias básicas conllevan un gran cúmulo de nuevas potencialidades para la generación de conocimiento aplicado.

Cuando la conciencia, en Descartes, es prioritaria, y cuando en Kant la razón humana es conformadora del objeto, el conocimiento comienza a ser un problema central.

Los tiempos del realismo espontáneo de toda la antigüedad y el Medioevo, llegaron así a su fin.

Desde Descartes, Berkeley, Malebranche, Leibniz, Locke, Hume y otros, predominarán los problemas gnoseológicos.

En ellos el tema es relevante, pero todavía no se sienten llevados a pensar que el asunto merezca una disciplina de estudio especial.

Será Kant quien con plena conciencia establecerá que el conocimiento requiere una “teoría” especial.

Autores posteriores, de manera explícita o implícita, llegaron luego a considerar que el problema del conocimiento era fundamental en la filosofía.

Pretende ser una descripción “pura” y no atiende a lo generador, o genético.

El énfasis puesto en uno u otro de los dos componentes, determina que unos filósofos, por dar predominancia al objeto, deriven en posiciones realistas.

En sentido contrario, los que den preeminencia al sujeto se inclinarán hacia actitudes y teorizaciones idealistas.

A este respecto, en el siglo XX, Heidegger introducirá un enfoque diferente, que a su entender ya estuvo en lo más destacado y olvidado de los grandes filósofos griegos: la verdad como descubrimiento o desvelamiento del ser, por el solo hecho de mostrarse como fenómeno primario.

En todo caso la verdad aparece como perspectiva, (Ortega y Gasset), "respectiva" como realidad mundanal, (Zubiri op.

Es decir, que las cosas ajenas a la razón no pueden ser objeto de ciencia.

El saber de la verdad, así concebido, es un "hecho abierto" como proceso intelectual y no un logro definitivo, (Putnam, op.