Bifaz

Un bifaz[1] es una herramienta lítica prehistórica que servía para cortar, raspar y perforar otros materiales.

[5] No obstante, dado que estas primeras definiciones del bifaz se basaban solo en piezas ideales (o clásicas), de talla tan perfecta que llamaban la atención incluso de los no entendidos, durante años se ha tenido una noción demasiado encajonada del objeto.

[8] Argumento corroborado por posteriores investigaciones, sobre todo sobre las huellas de uso, como se podrá ver más adelante.

Sin embargo, en el aspecto tecnológico el bifaz también presenta numerosas excepciones: por ejemplo, los llamados monofaces están tallados por una sola cara y los bifaces parciales conservan una gran porción de la corteza natural del soporte, con lo que a veces es fácil confundirlos con cantos tallados; y los «bifaces de economía», al estar tallados sobre soportes muy adecuados (generalmente lascas), apenas se elaboran con unos pocos retoques.

Unos cuantos de esos atributos bastan para la identificación del útil, aunque falten otros tantos.

Se constata que, en Europa, y más concretamente en Francia e Inglaterra, los bifaces más antiguos no aparecen hasta el interglaciar Günz-Mindel, más o menos, hace 750 000 años, en el llamado complejo Cromeriense,[14] aunque su generalización se produciría en el llamado Abbevillense, considerado en principio una cultura independiente —antecesora del Achelense— y que, hoy día, se ha incluido en este, como una facies arcaica, dentro del Achelense Antiguo, o como forma de designar determinados bifaces toscamente trabajados.

Por lo que respecta al continente asiático durante el Paleolítico Inferior, los bifaces aparecen en el Subcontinente Indio y en Oriente Medio, al sur del paralelo 40° N, pero están ausentes al este del meridiano 90° E; de tal modo que el arqueólogo estadounidense Hallam L. Movius estableció una frontera entre las culturas con bifaces, hacia el oeste, y las que mantienen la tradición lítica basada en los cantos tallados y las lascas retocadas, como la industria de Zhoukoudian, la cultura Fen y la cultura de Ordos en China, o sus equivalentes de Indochina.

Por último, el bifaz constituye una forma prototípica que, refinándose, da lugar a tipos más evolucionados, especializados y sofisticados, como puntas de proyectil, cuchillos, azadas, hachas, etc.

[18] En cambio, la mejor o peor respuesta a la talla de la materia prima es, comparado con lo anterior, un factor subsidiario, ya que los artesanos paleolíticos eran capaces de adaptar su estrategia de trabajo a lo que tuvieran a mano, obteniendo los resultados más o menos deseados, incluso con las rocas más rebeldes, tal como han comprobado numerosos especialistas (Bordes, Tixier, Balout: en Benito del Rey, 1982, op.

Lo más habitual es que los bifaces se fabriquen sobre cantos rodados o nódulos, pero muchos de ellos también tuvieron como soporte una gran lasca.

Por supuesto, habrá casos en los que no sea posible apreciar el tipo de percutor, pero las opciones más habituales son:[7] Hay que tener en cuenta que un bifaz no era el objetivo de los artesanos prehistóricos, sino un medio, una herramienta y, como tal, se desgastaba, se deterioraba o se rompía durante su empleo; por ello, cuando llegan a manos del arqueólogo paleolitista o del tipólogo, se encuentra una pieza que puede haber sufrido cambios drásticos a lo largo de su vida útil.

Es habitual detectar filos reavivados, puntas reconstruidas y siluetas deformadas por una talla destinada a seguir aprovechando la pieza hasta que esta es abandonada.

Las piezas pueden, incluso, ser recicladas posteriormente; en este sentido, François Bordes explica que los bifaces «se encuentran a veces en el Paleolítico Superior.

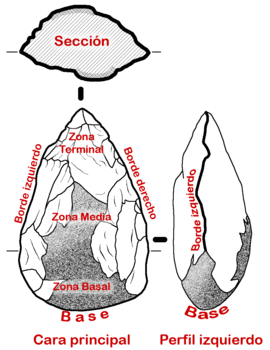

Tradicionalmente, el bifaz ha sido orientado con la parte más estrecha hacia arriba (presuponiendo que esta sería su parte más activa, lo cual no es descabellado teniendo en cuenta la gran cantidad de «bifaces de base reservada» que aparecen).

En este caso concreto, es necesario rechazar el término talón para referirse a la base del bifaz, pues este vocablo, en tipología lítica, ya se ciñe a una parte muy concreta de la lasca (que nada tiene que ver con la base de un bifaz).

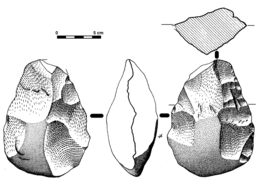

La Sección se toma en la zona central del bifaz o en un sector cercano al ápice; esto permite comprender cómo se trabaja cada parte de la pieza, incluso es posible discernir retallas o reconstrucciones de zonas deterioradas del borde.

En segundo lugar, la simetría es un criterio tipológico, pero no necesariamente ayuda a crear piezas más efectivas.

En los museos, y colecciones particulares, suelen exponerse piezas excepcionalmente bellas y modélicas, lo cual es muy didáctico, pero en una excavación arqueológica, la mayor parte de lo que llega a los prehistoriadores son despojos, piezas probablemente desechadas después de una larga y compleja vida como herramientas: han tenido que adaptarse a circunstancias particulares, a necesidades concretas que desconocemos y que, sin duda, alteraron la pieza originaria; por eso, la simetría —connatural al concepto clásico e ideal de bifaz— no siempre se mantiene en piezas arqueológicas reales.

Las medidas de un bifaz deben tomarse teniendo como referencia el eje morfológico del mismo y orientándolo adecuadamente.

Por eso, no conviene utilizar el vocablo hacha para referirse a ellos, pues, sin duda, sirvieron para cavar, cortar, raspar, hendir, perforar, golpear...

Igualmente, el bifaz —dada su masa— pudo ser, ocasionalmente, aprovechado como núcleo, y, aprovechando la retalla rectificadora o reparadora, obtener lascas que pudieron ser utilizadas como cuchillos o transformadas en útiles especializados por medio del retoque.

Teniendo en cuenta lo anterior, este debe ser considerado un apartado orientativo, basado en conceptos tradicionales, fuertemente arraigados en el llamado «método Bordes» (se trata de una clasificación básicamente morfológica, para algunas escuelas, posiblemente desfasada) pero puede ser útil por lo generalizado de su uso.

[8] A pesar de los intentos de los diversos especialistas por elaborar una tipología sobre los bifaces basada en datos objetivos —especialmente François Bordes y Lionel Balout, que utilizaron las dimensiones como criterio—, numerosos ejemplares han escapado, hasta el momento, a toda clasificación ajena a consideraciones o juicios personales del investigador, o que no necesite una larga experiencia profesional que permita distinguir los matices más relativos.

[42] Dentro de lo que es la panoplia del Paleolítico Inferior y, más concretamente, del Achelense, los bifaces constituyen un grupo importante, sobre todo en los yacimientos al aire libre (pues, parece ser que, en los yacimientos en cueva, tales objetos eran más escasos, al menos según las hipótesis de L. H. Keeley[30]).

Los bifaces, los cantos tallados y los picos triédricos serían utensilios nucleares, pues es común fabricarlos sobre guijarros, bloques o nódulos de roca; sin embargo, esta agrupación es problemática, pues todos esos tipos fueron fabricados, muchas veces, también sobre lascas, aunque, bien es cierto, de mayor tamaño.

Al margen de esto, asociar los bifaces con cantos tallados y hendidores es, desde cualquier presupuesto, un problema.

El bifaz jugó un papel más importante de lo que se piensa para romper este prejuicio.

Tales herramientas solo podían haber surgido de mentes inteligentes —e incluso numinosas—, con cierto sentido de la estética: Tal como explica André Leroi-Gourhan,[49] para periodos tan remotos conviene preguntarse qué es lo que se entiende por arte, sobre todo, teniendo en cuenta las diferencias psicológicas entre los humanos «no modernos» y nosotros.

Torralba , en Soria (España).

Torralba, en Soria (España).

de San Isidro , en Madrid (España).

procedente de las terrazas del río Duero.