Virreinato de Nueva Granada

En 1815, al ser reconquistado su territorio por el ejército del rey Fernando VII fue restaurado.

Un día antes, Juan de Sámano, último virrey efectivo, había abandonado la capital y huido hacia Cartagena de Indias, área aún controlada por autoridades realistas.

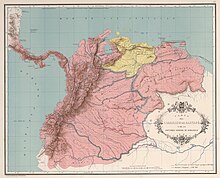

El establecimiento de una capitanía general en Caracas y una real audiencia en Quito, aún legalmente subordinada al virrey, fue una respuesta a las necesidades de un gobierno efectivo en las regiones más alejadas.

[5] Terminada la guerra con la Cuádruple Alianza, en 1724 se emitió otra Cédula Real que suprimió el Virreinato de Nueva Granada por razones económicas lo que conllevó a un retorno de la presidencia.

Durante el siglo XVIII se desarrolló la escultura tanto en Quito como en Popayán.

Artistas de gran renombre como Caspicara o Legarda empezarían a ganar fama.

El arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, en 1783, acometió la trascendental obra de la Expedición Botánica, aprovechando los conocimientos, talento y sabiduría del sacerdote José Celestino Mutis.

La invasión en 1808 del territorio peninsular por tropas napoleónicas produjo un vacío de poder en América.

El plan era aprovechar la llegada del Comisionado Regio Antonio Villavicencio a Santa Fe, para hacer relucir las diferencias entre los "chapetones" y los criollos y formar una reyerta en medio del día de mercado.

En medio de la reyerta se arengó al pueblo a exigir cabildo abierto, el cual fue utilizado para deponer a la Real Audiencia y crear una nueva Junta de Gobierno.

Los hechos ocurridos en Cartagena precipitaron la declaración de independencia absoluta en las demás ciudades del Nuevo Reino.

Tras su regreso al poder, Fernando VII procuró restablecer el poder monárquico en América.

Si bien durante el régimen del terror, varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los Llanos, principalmente en la Guayana venezolana y en el Casanare, no sería sino hasta 1819 cuando se emprendió el proceso final de expulsión del dominio español.

Sin embargo, España ejercía su poder en varias ciudades del virreinato y sus zonas de influencia: Quito, Pasto, Popayán, Cartagena de Indias, Santa Marta, Caracas y Panamá, entre otras.

Durante 1820, Pablo Morillo, comandante del ejército realista en la Nueva Granada, y Simón Bolívar acordaron una tregua que fue utilizada por Bolívar para conformar la naciente Gran Colombia República de Colombia.

El rey Felipe V decidió recrear el Virreinato de Nueva Granada con los mismos territorios y derechos que tenía según la Real Cédula de 1717.

La misma que dice así: Esta Cédula cercenó una buena parte de los territorios de la región oriental, y ocupaba desde años atrás por las misiones religiosas jesuitas quiteñas que existían en los ríos del Alto Ucayali, Marañón y Amazonas.

En el año 1742, la Provincia de Venezuela o Caracas, se independizó del Virreinato.

Por esta cédula real retornaron al Virreinato del Perú los territorios con los que se constituía en él la Comandancia General de Maynas (actuales departamentos de Amazonas, San Martín y Loreto en el Perú).