Descubrimiento

Esta palabra latina tuvo una formación compleja, con un doble prefijo sobre el verbo operire ("cubrir" -mientras que este verbo procede del latín cooperire, "tapar"-).

Las más ajustadas a los conceptos geográfico y científico del término son la tercera y la quinta: "hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos", "venir en conocimiento de algo que se ignoraba".

En su forma pronominal ("descubrirse") significa quitarse el sombrero o darse a conocer.

El experimento consiste en la identificación de una señal correspondiente a la hipótesis.

Perspectivas intelectuales alternativas o críticas a la tradicional, denuncian el sesgo eurocéntrico y etnocéntrico en el lenguaje y el pensamiento, buscando la "visión de los vencidos";[4] prefieren indicar que los nativos o las geografías no fueron descubiertos puesto que ya estaban allí desde hacía siglos o incluso milenios.

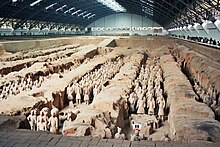

Los "descubrimientos" son tanto de piezas aisladas (restos humanos -propiamente descubrimientos antropológicos o paleontológicos-[5] o "artefactos" -los propiamente arqueológicos-[6]) como de conjuntos completos (sirven de ejemplo los reflejados en las imágenes que acompañan al texto) que permiten situar cada pieza en su contexto.

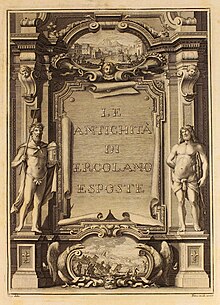

Tras los primeros intentos de arqueología científica en Pompeya (Roque Joaquín de Alcubierre, Karl Jakob Weber, Pietro La Vega) y Egipto (expedición napoleónica, con su corps de savants, 1798–1799), la escuela escandinava (Christian Jürgensen Thomsen, Oscar Montelius) insistió en la sistematización y periodización.

Posteriormente se realizaron los grandes excavaciones de yacimientos clave del entorno mediterráneo (Troya y Micenas por Heinrich Schliemann 1873 y 1876, Knossos por Arthur Evans, 1900-1906) egipcio (Flinders Petrie, Tanis, Amarna, Valle de los Reyes) y medio-oriental (Babilonia, Nínive, Persépolis).