Literatura LGBT de Argentina

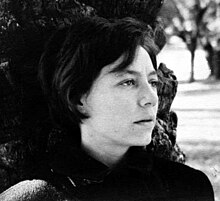

[6] También en 1959, Silvina Ocampo publicó «Carta perdida en un cajón», primero de sus cuentos en incluir referencias lésbicas.[25] Durante el siglo XXI, la literatura LGBT ha ganado mayor visibilidad en Argentina gracias a éxitos comerciales y críticos de la mano de autoras como Gabriela Cabezón Cámara,[26] quien empezó a explorar la diversidad sexual en su novela La Virgen Cabeza (2009)[27] y alcanzó fama internacional con Las aventuras de la China Iron (2017); y Camila Sosa Villada, en particular con su novela Las malas (2019).En este contexto es escrito «El matadero» (1838), primera obra literaria argentina en que se referencia un acto homosexual.La forma en que Gutiérrez describe la relación entre Julián y Moreira tiene un tono marcadamente romántico, como en la escena en que se conocen y Gutiérrez describe cómo sus «miradas se fundieron, por así decirlo, y ambos sonrieron», en un encuentro entre ambos en que tras abrazarse «sus dos almas en una acaso se misturaron», o al contar cómo Moreira podía reconocer la llegada del caballo de su amigo porque «el corazón le avisa cuando es Julián».Otra novela naturalista en que la homosexualidad es usada para dibujar un retrato negativo de un personaje es La bolsa (1891), de Julián Martel, obra en que la cara de un inmigrante judío es descrita como «antipática y afeminada» y más tarde se sugiere que tiene una relación amorosa con un muchacho judío más joven.[33] Con la llegada del siglo XX apareció una de las primeras representaciones de amor lésbico en las letras argentinas, el cuento «Marta y Hortensia», de autoría del escritor guatemalteco nacionalizado argentino Enrique Gómez Carrillo y publicado en su libro Almas y cerebros: historias sentimentales, intimidades parisienses, etc (1900).Luego le da el arma a Flórez para que se suicide y de ese modo «limpie la sangre de su descendencia», hecho que él lleva a cabo.[38] Esta actitud negativa puede verse en la obra, donde el autor afirma en referencia a los homosexuales, en boca de Flórez:[5] Durante los años siguientes, continuó siendo común que los personajes homosexuales en la literatura argentina encontraran finales violentos, muchas veces a través del suicidio, o que no pudieran expresar sus deseos.[39] Otro ejemplo ocurre en algunas obras de Manuel Mujica Lainez, en particular en un cuento del libro Aquí vivieron.[42] También se puede mencionar a la novela El derecho de matar (1933) de Raúl Barón Biza, cuya trama cuenta con un clímax similar al del cuento «Marta y Hortensia» (1900), en que el protagonista descubre una relación amorosa secreta entre su esposa y su hermana, y aunque en un principio piensa en asesinarlas, finalmente opta por suicidarse.[43] Otra figura destacada de la época es Witold Gombrowicz, escritor polaco radicado en Argentina y considerado pionero en la literatura LGBT del país, principalmente en sus Diarios, donde describe con lenguaje erótico a los jóvenes de clase baja que encontraba en sus paseos por Buenos Aires,[44] y en su novela autobiográfica Transatlántico (1953), que sigue al «Puto» Gonzalo e incluye descripciones detalladas de sus intentos por encontrar muchachos a los cuales seducir para tener sexo, muchas veces ofreciéndoles dinero.Aunque en un principio planea volver a encontrarse con él, finalmente lo deja plantado y decide volver a la seguridad de su clase social al tener relaciones sexuales con un muchacho igual de burgués que él.[46][47] También en 1959, la escritora Silvina Ocampo publicó el cuento «Carta perdida en un cajón», como parte del libro La furia, que narra la pasión de la protagonista por una mujer llamada Alba Cristián.Un hecho notorio es que el principio del cuento evita incluir pronombres o terminaciones gramaticales que permitan descubrir el género de la persona amada por la protagonista, que además describe su pasión en términos intensos, como se puede apreciar en el siguiente fragmento:[7] Otro hito en la literatura LGBT argentina tuvo lugar en 1964, con la publicación por parte del escritor Renato Pellegrini de la obra Asfalto, considerada la primera novela LGBT argentina.[9] Aunque su escritura no es tradicionalmente catalogada como política,[15] la poeta bisexual Alejandra Pizarnik exploró la violencia sexual en el contexto de relaciones entre mujeres en algunas obras publicadas en estos años, como ocurre en «Violario» (1965), relato en el que recuenta una ocasión en que una mujer intentó violarla durante un velorio.Durante la noche, el protagonista del relato, un soldado conscripto llamado Renzi que aparece en otras obras de Piglia, descubre horrorizado que la sumisión del «morochito» hacia Celaya era también sexual:[14] El peronismo también tiene un papel trágico en Sergio (1976), primera novela explícitamente LGBT de Manuel Mujica Lainez, donde el protagonista, quien inicia un triángulo amoroso con dos hermanos (un hombre y una mujer), es asesinado junto a su amante durante la llegada de un líder político popular que se presume que se trata de Perón.[50] La figura de Eva Perón también produjo una gran fascinación para autores gais, entre ellos Copi y Néstor Perlongher, quienes escribieron obras como la pieza teatral Eva Perón (1970) y el cuento «Evita vive» (1975), respectivamente, en que abordaron en detalle a la política.Sin embargo, Julia es posteriormente traicionada por su profesora, por lo que al final de la novela decide ella misma escribir su propia historia.Posteriormente, la protagonista recuenta el triángulo amoroso entre ella, Renata y la antigua amante de ambas, Vera.En el relato de Borges, dos hermanos se obsesionan por una mujer llamada Juliana y terminan asesinándola para restablecer la relación entre ambos.[70] Silvina Ocampo, por su lado, también publicó en estos años algunos cuentos catalogados como homoeróticos, aunque en su caso sobre mujeres, específicamente «Memorias secretas de una muñeca» (1987) y «El piano incendiado» (1988).[77] De acuerdo al académico Adrián Melo, la última novela argentina notoria del siglo XX en emplear una historia con personajes LGBT para explorar temas políticos fue Plata quemada, publicada en 1997 por Ricardo Piglia.[24] La obra, inspirada por un crimen real ocurrido en 1965,[78] sigue la historia del Nene Brignone y el Gaucho Dorda, una pareja de criminales gais que roban un banco y que, al verse acorralados por la policía, queman todo el dinero de su botín.A causa de ello, los criminales deben pagar poco después con sus vidas tal hazaña:[24] En el siglo XXI aumentó la cantidad de obras con temática LGBT, con autores como Gabriela Massuh, Anshi Moran, Susy Shock, Naty Menstrual, Facundo R. Soto,[26] Susana Guzner o Patricia Kolesnicov.[86][87] Cabezón Cámara volvió a abordar relaciones lésbicas en sus novelas Romance de la negra rubia (2014)[88] y Las aventuras de la China Iron (2017), con la que alcanzó éxito crítico a nivel internacional y fue nominada al prestigioso Premio Booker Internacional en 2020.[93] La literatura transgénero también ha visto un apogeo reciente, con autoras como I Acevedo, Carolina Unrein, Marlene Wayar y la propia Camila Sosa Villada.