Historia de la biología evolutiva del desarrollo

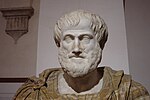

Se remonta a la tradición analógica que, ya en la Antigua Grecia, estableció un paralelismo entre el desarrollo ontogenético y la organización de los seres vivos.

Finalmente, la institucionalización de la evo-devo como disciplina autónoma y consolidada tendrá lugar en los años noventa del siglo XX.

En la Reproducción de los invertebrados el estagirita concibió la ontogenia como un proceso epigenético que procedía de lo general a lo particular: las primeras etapas se definirían por una forma animal compartida por todo el reino animal que progresivamente se iría concretando para dar lugar, en cada caso, primero a los rasgos genéricos y finalmente a los rasgos propios de cada especie.

En este caso, sin embargo, cuando varios organismos son diferentes, el período embrionario es menos común entre ellos.

Christian Pander (1794-1865) fue el primer naturalista en establecer un pararelismo entre el desarrollo ontogenético, la filogenia y el registro paleontológico.

Según Friedrich Kielmeyer (1765-1844), el mundo estaba regido por un sistema de cinco fuerzas: la sensibilidad, la irritabilidad, la reproducción, la secreción y la propulsión.

En sus trabajos sobre los peces fósiles, Louis Agassiz reflexionó largamente en torno a la relación entre la historia de la Tierra y la anatomía comparada, desarrollando la teoría del paralelismo esbozada por Tiedemann, considerando que los estudios embriológicos aportan más indicaciones sobre los animales fósiles que las reconstituciones a partir de fragmentos.

No obstante, influenciado por Cuvier, Agassiz limitó el paralelismo a los grandes tipos animales, que consideró irreductibles entre sí.

Los embriólogos no tardaron en aplicar su enfoque a las grandes cuestiones planteadas por la morfología: la homología y la unidad de plan.

En 1832 Martin Heinrich Rathke utilizó sus observaciones sobre el desarrollo para mostrar la homología entre los arcos branquiales y el hueso hioides en los vertebrados.

La tesis de la supremacía del criterio embriológico frente al morfológico fue muy criticada por Richard Owen y Carl Gustav Carus.

[11] La idea según la cual el desarrollo repite la evolución estaba implícita en El origen de las especies, aunque su primera exposición detallada se debe a Fritz Müller.

Más adelante, la escuela americana liderada por Edmund Beecher Wilson y Thomas Hunt Morgan.

Por primera vez se postulaban mecanismos causales (heterocronía y alometría) que explicarían tanto las homologías como los cambios morfológicos relativamente rápidos.

Las llamadas "mutaciones homeóticas" podían ser la clave para comprender las relaciones entre genética, desarrollo y evolución.

En el último segmento, todos estos genes estarían activos y las mutaciones darían lugar a fenotipos atávicos, como sucede cuando los halterios se convierten en alas.

A lo largo de los años 80, y gracias a las nuevas técnicas de hibridación molecular, se fue demostrando que los mismos genes homeóticos existían en los vertebrados[26] La siguiente hipótesis consistió en suponer que, puesto que los genes homeóticos eran los responsables del establecimiento del eje antero-posterior en las moscas, los mismos genes podrían crear el eje antero-posterior en los humanos.