Supernova

Una supernova (del latín super 'por encima' y nova, 'nueva') es una explosión estelar que puede manifestarse de forma muy notable en el espacio, incluso a simple vista, en lugares de la esfera celeste donde antes no se había detectado nada en particular.

Este evento astronómico ocurre durante las últimas etapas evolutivas de una estrella masiva o cuando una enana blanca se desencadena en una fusión nuclear descontrolada.

El término primitivo fue utilizado desde la Antigüedad para indicar la explosión de una estrella súper gigante roja en sus capas externas, las cuales producen una luminosidad que puede aumentar 100 000 veces su brillo original.

Esta luminosidad dura unos pocos días y, en ocasiones, puede ser observada a simple vista desde la Tierra.

Posteriormente su brillo decrece de forma más o menos suave hasta desaparecer completamente.

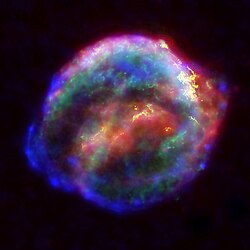

Estos residuos estelares en expansión se denominan remanentes y pueden tener o no un objeto compacto en su interior.

Ambas estrellas tienen la misma edad y los modelos indican que casi siempre tendrán una masa semejante.

Esta ignición alcanza toda la estrella, empezando en su centro y extendiéndose rápidamente hasta las capas más externas.

Se desconoce cómo dicha ignición hace su transición de deflagración subsónica a detonación supersónica.

La supernovas de tipo Ia son fenómenos muy raros ya que requieren unos requisitos muy estrictos para su formación.

En primer lugar, solo se producirían en sistemas binarios compuestos por estrellas de masa intermedia y baja.

Si la absorción fuese demasiado lenta y pausada, ocurriría el mencionado fenómeno de nova periódica.

También puede existir una supernova tipo Ia generada por la fusión de dos enanas blancas del mismo sistema binario.

Esto es así porque los sucesos que desembocan en una supernova Ia pueden durar mucho tiempo en términos estelares, sobre todo la aproximación de los dos cuerpos.

Esta particularidad permite encontrarlas mirando cualquier parte del cielo, con una distribución homogénea con probabilidad constante allí donde haya galaxias.

Las ventajas con respecto a las demás candelas estándar, como las cefeidas clásicas, es que su alta luminosidad permite detectarlas en galaxias muy lejanas, ayudando a inferir distancias de objetos que, de otra manera, sería imposible calcular.

Estas propiedades tan favorables han revolucionado la cosmología, permitiendo desvelar la expansión acelerada del universo gracias a su utilización estadística.

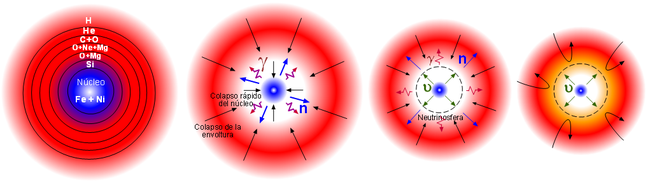

Es en ese momento cuando su peso vence a la presión que aportan los electrones degenerados del núcleo y este colapsa.

Si la masa del núcleo colapsante es lo suficientemente pequeña, entre 1,5 y 2,5 masas solares, los propios neutrones podrán frenar el colapso; si no, seguirá contrayéndose hasta concentrarse toda la materia en una singularidad, formando así un agujero negro.

Es posible que ni la alcancen y antes hayan sido barridas por el flujo de neutrinos.

La cuestión de cómo las supernovas logran emitir toda esa energía aún no se entiende bien.

Este remanente está rodeado por una onda de choque expansiva que barre todo a su alrededor y choca durante su paso.

Los descubrimientos de supernovas son notificados a la UAI (Unión Astronómica Internacional), la cual distribuye una circular con el nombre recientemente asignado.

Cuanto más densidad de luz exista, más grande será el agujero negro, tan grande que cualquier cosa que esté cerca de ellos será atrapada debido a su intensa fuerza gravitatoria.

La convección puede crear variaciones en las abundancias de elementos locales, dando lugar a una combustión nuclear irregular durante el colapso, rebote y la consiguiente explosión.

[9][10] (Actualmente se favorece a un modelo similar para explicar las grandes ráfagas de rayos gamma).

[11] A continuación se muestra una lista de las más importantes supernovas vistas desde la Tierra en tiempos históricos.

En realidad, las explosiones ocurrieron mucho antes, pues su luz ha tardado cientos o miles de años en llegar hasta la Tierra.

Además, solo los sistemas estelares con metalicidad lo suficientemente alta pueden llegar a desarrollar planetas.

Alex Filippenko y sus colaboradores postulan que las mayores supernovas (como la SN 2005ap y la SN 2006gy) habrían sido producidas por estrellas muy masivas (de 100 o más masas solares, en los casos citados 150 masas solares), y que estrellas de esas características habrían constituido la primera generación de estrellas en el universo; al estallar como gigantescas supernovas habrían difundido en el universo los elementos químicos a partir de los cuales se generaron las nuevas estrellas (y astros en general).