Intervención extranjera en la guerra del Pacífico

La participación directa de extranjeros como combatientes en la guerra fue reducida, limitada a personas y no es considerada como intervención estatal.

En el plano humanitario, las fuerzas navales extranjeras, algunas veces, ofrecieron refugio a los civiles y ayudaron en la atención de los heridos tras las batallas.

Los países beligerantes, Bolivia, Chile y Perú, también buscaron utilizar el creciente conflicto entre EE. UU.

Bolivia quiso emitir derechos de corsario para combatir las naves y transportes chilenos.

A partir de 1847 se utilizó la "consignación" para comercializar el guano: el Estado peruano era el dueño del guano hasta su entrega al comprador y el consigne o empresario socio del Estado, que eran varios, era el encargado de la extracción, carga, transporte, almacenamiento y venta del producto por lo cual el recibía una comisión más los costos de operación.

Tras la Era del Guano, Perú acumuló enormes[9] deudas que durante y tras la guerra fueron presentadas por los acreedores a sus respectivos gobiernos para lograr la protección de sus intereses.

Sin embargo, no existía entre ellos un ánimo de concertar sus exigencias, sino por el contrario, consideraban las otras como de menor prioridad y dañinas a sus intereses, provocando desunión y a veces soluciones contrapuestas.

No son mercenarios aquellos voluntarios extranjeros que defendían una bandera por razones políticas o en todo caso no por dinero, como es el caso, entre otros, de Roque Sáenz Peña, Luis Pacheco de Céspedes o Otto von Molke.

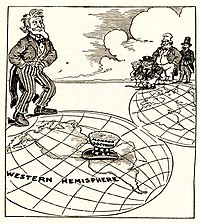

En cuanto a la geopolítica, los Estados Unidos de América, tras su guerra civil que terminó en 1865, comezaban a observar celosamente la actividad de las potencias europeas para impedir tempranamente cualquier interferencia diplomática o militar en asuntos americanos según lo había anunciado su Doctrina Monroe.

Los norteamericanos consideraban América como un (futuro) mercado que debía ser exclusivo para su comercio.

Tanto los poderes públicos como los intereses privados en veían en la construcción del canal por una sociedad francesa una amenaza directa para su seguridad y su economía.

James A. Garfield, cuyo secretario de estado, James G. Blaine, inició una vigorosa campaña para impedir la desmembración del Perú y obligar a Chile a aceptar una indemnización monetaria por los costos y bajas de la guerra.

Tras el acuerdo, Hurlbut quedó como gestionador de las empresas carboníferas peruanas que debían abastecer a la marina norteamericana.

La Credit Industriel y la Peruvian Company habían ofrecido sus servicios al gobierno de los EE. UU.

[10]: pág.73 La Peruvian Company había ofrecido 250 000 USD a Hurlbut para que "no estorbara" en el asunto.

La prensa, entonces, y los historiadores[1]: pág.94 , hoy, consideran que aunque los registros escritos del departamento de estado no contenían evidencias duras, la cantidad de indicios, contradicciones, coincidencias y negocios señalan que Blaine estaba usando su poder para enriquecerse a costa del Perú.

[1]: pág.122 La misión Trescot firmó el llamado Protocolo de Viña del Mar, en el que los EE. UU.

Cuando Trescot regresó a Washington, expuso la necesidad de aclarar finalmente si habría o no una intervención militar norteamericana, porque de otro modo la guerra se prolongaría indefinidamente dado que los políticos y militares peruanos creían saber que una tal potencia volcaría la guerra a su favor y por lo tanto se negaban a aceptar la cesión de Tarapacá.

[4]: pág.85 De esa manera Chile logró enviar varias torpederas desarmadas a Valparaíso, donde fueron armadas.

[27] Definitivamente Francia fue el poder más hostil[18]: 123 a Chile, debido al estrecho vínculo existente entre el gobierno francés y la casa Dreyfus.

Asimismo, la prensa francesa se mostró, en general, contraria a Chile en la guerra del Pacífico.

Francia solicitó esta vez la ayuda inglesa para, con su armada real, embargar todas las exportaciones de guano y minerales.

También la representación diplomática italiana se apersonó en las zonas de combate para proteger a sus connacionales.

Sin embargo, extendió con la Conquista del Desierto su ocupación de la Patagonia a zonas disputadas con Chile.

[30] Según Manuel Barros, al comienzo el gobierno si bien aparentaba sopesar esas propuestas populares, en su fuero interno las consideraba innecesarias porque el tiempo jugaría a su favor: la guerra debilitaría a Chile o sería derrotado por los aliados.

Carlos Tejedor se enfrentó al gobierno central, dirigido por el presidente Nicolás Avellaneda y quien sería su sucesor Julio A.

[22]: pág.403 Con respecto a los esfuerzos chilenos por establecer lazos con Brasil, escribe Mauricio Rubilar Luengo:[34]: 92 Chile intentó utilizar la disputa fronteriza entre Perú y Ecuador para sus fines propios, pero no tuvo éxito.

Sin embargo, parte de la carga era una lancha torpedera que debía ser ensamblada en Panamá y llegar por sus propios medios a los puertos peruanos.

Una vez descubierto que no podía tener esa bandera Ecuador reclamó por su captura.

[22]: pág.407 [38]: 522 En Venezuela existía un ánimo anti-chileno en la prensa y el gobierno, pero los problemas internos ocupaban el quehacer del país.