Guerra de Coto

[7] La aparición del cañonero estadounidense USS Sacramento el día 5 de marzo, evitó el confrontamiento en esa zona y obligó al retiro de las fuerzas costarricenses hasta más allá del río Sixaola.

[9][10] La frontera entre Panamá y Costa Rica no estuvo bien delimitada desde la época colonial.

En 1540 se fundó el poblado de Badajoz, a orillas del río Sixaola, pero fue destruido.

En este contrato estableció que el límite con Costa Rica al sur se extendía, "todo lo que corre la tierra al ducado de Veragua", sin embargo los límites del ducado nunca fueron definidos con claridad en esa época, aparte que en 1556 el duque decidió devolver el territorio a la Corona española.

La nueva república buscaba reconocimiento internacional y se fijó en su vecino inmediato, Costa Rica.

[17] Cuando Costa Rica ocupó los cocales de Burica, instalando un jefe político, provocó la protesta del presidente del Estado Soberano de Panamá, Gerardo Ortega, y se debió enviar una fuerza armada para proteger los cocales.

En 1884, la población del Golfo Dulce siguió en aumento, donde fueron registrados 377 habitantes, de los cuales sólo 35 eran costarricenses.

[17] En 1896, se firmó en Bogotá una nueva convención, la cual sería arbitrada por el entonces presidente de Francia, Émile Loubet.

El 11 de septiembre de 1900 se emitió el Fallo Loubet, pero no fue aceptado por Costa Rica, ya que perjudicaba a este país y otorgaba a Colombia más territorio disputado, en especial la cuenca del río Sixaola.

En 1914, el ministro de gobernación costarricense, Carlos María Jiménez visitó Golfo Dulce y corroboró que habitaban 800 personas, la mayoría chiricanos; y ordenó el traslado del poblado por razones sanitarias (hoy Puerto Jiménez), acción que se concretó en 1917.

El jefe policial respondió que no entregaría nada ya que no tenía órdenes del gobierno panameño, sin embargo no ofreció resistencia alguna y los costarricenses enarbolaron su bandera, manteniendo las tropas a bordo del buque; mientras que el jefe policial de Coto mandó un telegrama al jefe policial de la provincia de Chiriquí, quien respondió que concentraría a todos los policías de la provincia y seguiría las órdenes del gobernador.

Morales; de Instrucción Pública, Jeptha B. Duncan; de Fomento y Obras Públicas, Manuel Quintero Villareal y a Próspero Pinel como invitado especial, a una sesión extraordinaria para decidir las medidas ante lo que consideraban una invasión.

El propio presidente dispuso en enviar una fuerza expedicionaria con suma reserva para sorprender a las fuerzas costrarricenses liderada por él mismo; aunque el secretario Morales logró persuadir al presidente a que delegara dicha labor a otra persona, previniendo un aparente vacío del poder en la capital panameña.

[22] Se encargó al teniente Ávila y al portero Olivier Herrera, quienes sirvieron a Porras en su primer período presidencial, para la prueba de las municiones, donde confirmaron que se encontraban en buen estado.

También el 22 de febrero, las fuerzas panameñas bajo el mando del capitán Juan B. Grimaldo, del teniente Francisco Benítez y del subteniente Joaquín Amaya, junto con 50 o 60 policías provenientes de David, partieron en tren hacia La Concepción, para luego continuar a La Pita, Divalá y Progreso, para viajar después a pie hacia Coto.

Mientras, el presidente Porras promulgó el decreto N.º 49 del 26 de febrero de 1921 en donde declaró que Costa Rica había invadido Panamá y que se tomarían medidas para expulsar a las fuerzas costarricenses.

Suspendió los derechos individuales descritos en la Constitución y se llamó al servicio militar obligatorio a todos los panameños varones entre 18 y 40 años de edad, convocando al servicio en las alcaldías de todos los distritos.

La Policía Nacional se convertiría en un cuerpo militar al mando del Gobierno y quedaría sujeto a las leyes militares, mientras que las labores policiales serían prestados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y por los voluntarios.

[33] Finalmente a las 4 p. m. del 25 de febrero zarpó desde Panamá la segunda expedición con el vapor David con 200 policías a órdenes del inspector Lamb, unos 270 rifles con sus municiones, un cuerpo de la Cruz Roja comandado por el Dr.

[38] Sin embargo, la respuesta de Costa Rica se hizo llegar el 26, con manifestaciones populares en San José y Cartago y hubo ataques a los consulados de Panamá, según telegrama del presidente Porras.

Mientras los panameños se organizaban para realizar la ofensiva, dos costarricenses que recorrían el lugar fueron capturados.

El teniente Mejía exigió a Zúñiga Mora la rendición del destacamento, por lo que sin resistencia los costarricenses se rindieron.

[40] Entre los muertos de significación estaba el jefe político del golfo Dulce, Coronel Daniel Herrera.

[40][42][43] Se dispuso que los 69 prisioneros (incluyendo los heridos) fueran llevados en La Sultana hacia Rabo de Puerco.

Al atardecer de ese día llegaba otro navío, La Esperanza con 56 soldados y voluntarios, también ignoraban que no los esperaban los hombres de Zúñiga Mora, el desconocimiento fue tal, que cuando llegaron, en la proa del navío se puso un fonógrafo tocando las notas del himno nacional de Costa Rica; esto comenzó un tiroteo matando al que puso el fonógrago.

Entre ellos se encontraba Tomás Armuelles, Benjamín Zurita, Arcadio Porto y Francisco Durán, quienes murieron ahogados.

Panamá intentó por sus medios en los meses posteriores a la guerra en apelar ante Estados Unidos el diferendo fronterizo, sin embargo este país no cambió su opostura frente al fallo White, por lo que no quedó otra opción a Panamá en acatarlo.

También se propuso hacer una procesión popular pero fue descartada debido a presiones del gobierno estadounidense en que las manifestaciones podrían generar un sentimiento antiestadounidense en la población.

Los panameños se limitaron a reunirse en los parques en silencio, mientras que en Costa Rica la situación fue celebrada con algarabía.

[51] Por parte, Costa Rica erigió en 1961 dos monumentos conmemorativos a los fallecidos en la guerra en el Parque Morazán en San José,[52] y uno más en Pueblo Nuevo de Coto.

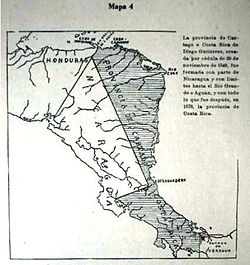

Durante el siglo XIX Costa Rica fijó su frontera con Colombia a partir del río Chiriquí Viejo , la cordillera Central y el río Calovébora hasta la isla Escudo de Veraguas (línea amarilla). Con ello, buscaba reclamar la zona de Bocas del Toro.

Mientras que Colombia fijó su frontera con Costa Rica a partir del río Golfito y se extendía hasta el valle del río Sixaola. Colombia reclamaba la zona oriental del golfo Dulce y Talamanca .