Haiku

La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y la emoción (哀れ [aware]) que produce en el poeta la contemplación ante la realidad (tradicionalmente en un espacio de pura naturaleza).

[7] Por un lado, Blyth y Fernando Rodríguez-Izquierdo afirman que el haiku es «religious poetry (poesía religiosa)», «satori», es decir, iluminación del budismo zen[8] En el polo opuesto se encuentra Vicente Haya quien afirma que el Tao es la matriz del haiku (cfr.

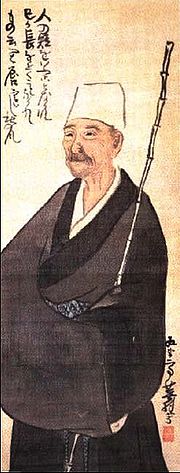

La vinculación con el zen se produjo cuando en el siglo XVII Matsuo Bashō, monje budista, popularizó el haiku en Japón.

Temáticas como captar el instante, la percepción del momento, la unión con la Naturaleza, el aquí y ahora, lo presente.

La forma métrica característica del haiku (un tercetillo cuyos versos tienen 5, 7 y 5 moras, respectivamente) aparece ya en el siglo VIII con el nombre de katauta.

A partir de entonces, el haiku se consolida como una forma poética autónoma con sus propias convenciones y reglas.

Excepcionalmente puede tener entre 16 y 23 moras, en cuyo caso se denomina hachô (haiku de metro roto).

[14] Sobre esta cuestión, tanto Vicente Haya como Jaime Lorente sostienen mayor variedad métrica en los haikus clásicos y actuales.

Su estilo se caracteriza por la naturalidad, la sencillez (no el simplismo), la sutileza, la austeridad, la aparente asimetría que sugiere la libertad y con esta la eternidad.

Matsuo Bashō fue el primer poeta en adoptar esta forma del haiku, que hoy domina en las grandes esferas de este género.

Los haijin más importantes de la historia de Japón son Matsuo Bashō, Yosa Buson, Kobayashi Issa, Chiyo-Ni, Masaoka Shiki, Ueshima Onitsura, Ritsurin Issekiro, Arakida Moritake, Yamasaki Sokan, Ihara Saikaku (también llamado Ibara Saikaku), Taneda Santôka, Ozaki Hôsai y Yamaguchi Seishi, entre otros.

Uno de sus haikus más conocidos dice así: Onitsura también vivió en el siglo XVII y fue monje budista.

Muchos lo comparan con Francisco de Asís por su amor hacia los animales, que se aprecia en haikus como este: Vivió en el siglo XIX.

El siguiente es uno de sus haikus más reconocidos: A principios del siglo XVIII varias poetisas aprendieron haiku de Bashoo o sus discípulos, entre las que destacan algunos nombres como Den Sute-jo, Sonome, Shushiki, Sono-jo, Shoofuu-ni, Chigetsu, Sute-jo, Sono-jo, y sobre todo Chiyo-Ni.

[23] Este haiku, según D. T. Suzuki, es un ejemplo de cómo la meditación ayudó a Chiyo a abrir su inconsciente, y por primera vez Chiyo sintió el haiku como una expresión de un sentimiento interior, pero desprovisto del sentido del ego.

Entre los poetas occidentales que han cultivado el género se encuentra Antonio Machado, los estadounidenses Ezra Pound o Jack Kerouac,[30] el irlandés Seamus Heaney y el británico W. H. Auden.

Esta obra poética explora un recorrido por las estaciones del año en los valles pirenaicos, capturando los sutiles cambios en la naturaleza a medida que el tiempo avanza.

El trompetista de jazz Don Ellis editó un disco titulado Haiku (MPS, 1973), basado en diversos haikus tradicionales.

Durante la segunda mitad del siglo XX es posible afirmar que el género japonés se integró plenamente en los usos poéticos de la lengua española.

Es extensísima la nómina de autores que con la más diversa fortuna, y con una u otra dedicación, lo han cultivado.

Entre ellos, Eulogio Díaz del Corral,[38][39] José María Sánchez Sánchez,[40] Francisco Herrera de la Torre, Francisco Acuyo, Jesús Munárriz, Fernando Menéndez, Felipe Benítez Reyes, Beatriz Villacañas, Susana Benet, Por su parte, el profesor Jaime Lorente fue pionero al crear una Escuela de Haikus permanente en un centro educativo.

Según Paz, el haiku es “un organismo poético muy complejo”,[43] pues por su brevedad obliga al poeta a significar mucho diciendo lo mínimo.

[45][46] Otros poetas representativos del haiku mexicano son Efrén Rebolledo, Rafael Lozano, José Rubén Romero, Francisco Monterde, José María González de Mendoza Perú fue en Latinoamérica el país con mayor población de inmigrantes japoneses,[47] y por ello el haiku en la poesía peruana tuvo una presencia importante en la obra de poetas como Alberto Guillén, Javier Sologuren, Alfonso Cisneros Cox, Carlos Zúñiga Segura, José Watanabe, César Toro Montalvo, Cronwell Jara, Fanny Jem Wong, Enrique Verástegui, Ricardo González Vigil, Gladys María Pratz, Max Dextre.

En Venezuela el libro publicado por el mexicano José Juan Tablada llamado Poemas Sintéticos, en 1919, tuvo mucha influencia en el desarrollo del haiku.

[49] También Luz Marina Almarza y Federico Pacanins han escrito en este género, aunque en menor medida.