Poesía homoerótica hispanoárabe

[10] La invasión almohade trajo el surgimiento de nuevas cortes literarias en los siglos XII y XIII.

[11] La civilización desarrollada en el Califato Omeya desde Córdoba competía e incluso llegó a sobrepasar la de la Europa cristiana.

Tras la muerte de Carlomagno en el año 814 y el subsiguiente declive de su Imperio, la única ciudad que rivalizaba con Córdoba en Europa era Constantinopla, capital del Imperio bizantino y situada al otro extremo del continente.

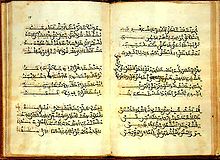

La literatura, en especial la poesía, fue cultivada con entusiasmo, como sucedía en todos los países árabes; durante la época, el árabe llegó a superar al latín como lengua en las obras sobre medicina, astronomía y matemáticas; los cristianos de la península aprendían árabe para perfeccionar un expresivo y elegante estilo, y eruditos de toda la Europa cristiana viajaban a Toledo o Córdoba para realizar sus estudios.

[13] La severidad e intolerancia que caracterizaban al judaísmo y cristianismo tradicionales en materia sexual reaparecieron en las leyes de la tercera religión abrahámica.

Otras escuelas de leyes más liberales redujeron el castigo a la flagelación, generalmente cien latigazos.

La actitud popular era mucho menos hostil con el homoerotismo y los visitantes europeos se sorprendían de la relajada tolerancia hacia este tema entre los árabes, que no parecían encontrar nada innatural en las relaciones entre hombres y muchachos.

Pero las referencias árabes al lesbianismo no son tan aparentemente condenatorias: al menos una docena de romances entre mujeres son mencionados en The Book of Hind, ella misma una lesbiana arquetípica; se ha perdido un Tratado sobre el lesbianismo (Kitab al-Sahhakat) del siglo IX, y trabajos posteriores sobre erotismo árabe contenían capítulos sobre este tema.

Citando el tomo colectivo Aspects of Jewish Culture in the Middle Ages (1979), en España había «una cultura cortesana y aristocrática caracterizada por un individualismo romántico (en la cual había) una intensa exploración de todas las formas de la sexualidad libertadora: heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad».

La sublimación del amor cortés a través del neoplatonismo, de cantar la belleza corporal trascendida en Belleza ideal, permitía al poeta expresar sus sentimientos homoeróticos sin peligro de censura moral.

[1] Otro de los poetas que cantaron los placeres ilícitos del vino y los efebos fue Abū Nuwās al-Hasan Ibn Hāni' al-Hakamī, más conocido simplemente como Abu Nuwas (Ahvaz, Irán, 747 - Bagdad, 815).

El interés por los efebos era completamente compatible con el interés por mujeres; ambos compartían un papel socialmente subordinado, hecho que en la poesía se enfatizaba mostrándolos como miembros de una clase inferior, o esclavos o cristianos cautivos.

Por ello, la diferencia de edad entre amante y amado era crucial en una relación homosexual; de ahí que la aparición del vello facial en el efebo fuera un topos extremadamente popular en la poesía homoerótica árabe, porque marcaba la transición a una situación insostenible, aunque enseguida generó una respuesta en defensa de la belleza que se mantenía en un joven plenamente barbado.

Su nieto, Abd Allah I (844-912), ya escribió versos amorosos para una «gacela de ojos oscuros», según recogió Ibn Hazm.

Otro de los temas de la poesía árabe era la poesía báquica (خمريات jamriyyat), celebrando, pese a las prohibiciones religiosas, el vino y la embriaguez; en ocasiones se mezclaba con el homoerotismo en la figura del copero o escanciador.

Así, algunos poetas fueron más explícitos y menos castos en la expresión de su pasión, como Ali ibn Abi l-Husayn (m. 1038):[1]

Era relativamente frecuente en la poesía amorosa árabe que el objeto de deseo fuera un esclavo o cautivo.

Cuando su turbulenta carrera política le llevó a prisión, se enamoró de un esclavo negro: «Miré en sus ojos y me embriagaron...

Su figura recuerda la del bagdadí Abu Nuwas en la corte de Harun al-Rashid, también completamente liberal en cuanto a su homoerotismo.

Lejos de las casidas y los cánones del verso clásico árabe, Ibn Quzman llevó a su más alto nivel el zéjel, un tipo de moaxaja o poesía en estrofas que se escribía en árabe dialectal hispánico.

Desterrado por Al-Mutadid a Zaragoza para evitar la perniciosa influencia sobre su hijo, Ibn Ammar escribió una casida al rey pidiendo perdón, pero tal vez la mención de sus diversiones y sus noches de juventud con Al-Mutamid en Silves provocó que la casida no tuviera efecto:[10]

[10] Es indicativo el uso del término «luna» (de género masculino en árabe) para referirse al joven:[1]

También cabe destacar al afamado Muhammad Ibn Galib, conocido como al-Rusafi (m. 1177), nacido en al-Rusafa (actual Ruzafa, en Valencia) pero afincado en Málaga.

Aunque la situación de la mujer andalusí era la de la reclusión tras el velo y el harén, hubo entre las clases superiores algunas que, siendo hijas únicas o sin hermanos varones, se liberaban al permanecer solteras.

[38] Otro sector que podía acceder a las tertulias donde se creaba la poesía eran las esclavas no concubinas, liberadas del velo y el harén.

Cabe destacar la figura de la princesa Wallada bint al-Mustakfi (994 - 1077 o 1091), a la que se ha llamado «la Safo andaluza».

Tuvo una relación escandalosa con el también poeta Ibn Zaidun, en cuyas antologías se suelen recoger sus pocos poemas que nos han llegado.

[41][42] Los cristianos exageraron la extensión del libertinaje andalusí, especialmente las prácticas homosexuales; la consideraron una enfermedad, muy atrayente superficialmente, pero no sólo contagiosa, sino incurable.

Esta actitud perduró hasta la Edad Contemporánea; según Claudio Sánchez-Albornoz, «sin la Reconquista, habría triunfado la homosexualidad, tan practicada en la España mora».