Arado

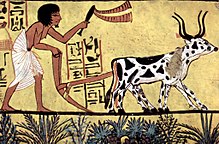

Se puede considerar al arado como la evolución del pico y de la azada.

En este grupo de arados la esteva y el dental forman una única pieza, en algunas zonas denominada cabeza, a la que se fija directamente un timón recto.

En España este modelo es el característico de la zona húmeda del norte (Navarra, País Vasco, Asturias) representado por el arado asturiano conocido como llabiegu y Galicia, salvo Cantabria, donde el arado de cama o castellano es el más frecuente y apenas quedan vestigios del cuadrangular.

Se divide en dos tipos: Los arados, según las diferentes costumbres locales, pueden ser tirados por caballos, bueyes o mulas.

Esta yunta era muy común en Calabria y Sicilia; ya que los asnos de aquellas tierras son tan fuertes como los buenos mulos de mediana talla: por otra parte, es tan fértil el terreno en estas comarcas, que necesitan poco cultivo para producir abundantes cosechas.

No hay otra yunta que le iguale para dar un buen cultivo a las tierras.

En los terrenos fuertes, difíciles y desiguales era preferible una yunta de bueyes a otra de caballos, porque el buey está más dotado para resistir un trabajo penoso que el caballo y porque este se fatigaría mucho antes.

La yunta o canga de dos asnos es sin contradicción la menos dispendiosa porque su manutención cuesta menos al cultivador y tiene menos accidentes que temer, pero no se puede servir de ellos para labrar indiferentemente cualquier terreno, ni puede emplearlos en otras tierras que en las francas y arenosas, pues de lo contrario solo arañarían la superficie.

En cada país uncen los animales al arado de distinto modo: siguiendo la costumbre, sin considerar si es buena o es mala.

Lo más común es uncir los bueyes de dos en dos, porque los hacen tirar con la cabeza y entonces el timón reposa sobre el yugo, que está atado a sus cuernos.

Aunque los hagan tirar dos a dos, no por esto los ponen siempre bajo el yugo.

Cuando están, por el contrario, unos detrás de otros, el del timón hace siempre mayor fuerza y se fatiga incesantemente: mientras los otros tiran con negligencia y hacen algún esfuerzo de tiempo en tiempo solamente, cuando el gañán los aviva con el látigo.

Cuando los animales están bien acostumbrados a tirar del arado, se conducen fácilmente cuatro de ellos uncidos de dos en dos; en cuyo caso, los dos primeros, advertidos por un latigazo, avivan el paso y dan la vuelta sin dificultad cuando llegan al fin del surco.

Para acostumbrar a la labor los caballos, mulos o bueyes nuevos, se uncirán con otros que estén bien acostumbrados a tirar del arado, los cuales moderarán con su paso arreglado la excesiva vivacidad de los primeros, que sería difícil refrenar si estuvieran uncidos con otros del mismo humor.

Realizaban más bien una escarificación superficial del suelo, removiéndolo solo lo indispensable para poder ser sembrado.

En algunos casos, como en Sumeria, el arado era una máquina combinada con la sembradora, un arado-sembrador, con el cual se araba y sembraba simultáneamente.

Esto también hizo necesario agregar la cuchilla, una hoja plana afilada que corta verticalmente el suelo.

En Europa, el arado de reja y vertedera comenzó a difundirse hacia el siglo XI.

Al invertir la gleba se enterraban las malezas y demás materia orgánica favoreciendo la formación de humus.

La otra innovación fue el avantrén, dos ruedas y un eje que las une sobre el cual se apoya el timón del arado.

Alivia el trabajo del labrador pues ayuda a mantener el arado en dirección correcta neutralizando las fuerzas laterales y controla mejor la profundidad de labor.

Aparte de estas innovaciones del arado hubo otras que mejoraron la tracción a sangre.

Un perfeccionamiento posterior fue el arado de Rotherham construido en Inglaterra en 1730 por el neerlandés Joseph Foljambe, consistente en un sensible mejoramiento del conjunto reja-vertedera, mediante el reemplazo de la madera por hierro, logrando un arado sensiblemente más liviano y menos pesado para tirar.

La parte de la vertedera contigua a la reja se denomina frente y su extremo superior ala.

La parte posterior de la costanera se denomina talón y suele ser reforzado previendo su desgaste mayor.

El rotocultor o fresadora desmenuza y refina la tierra dejándola lista para la siembra.

Recordando que el arado convencional vuelca la gleba hacia la derecha, pueden distinguirse dos formas de labranza en amelgas: alomando y hendiendo.

En otras palabras, al arar alomando la amelga arada se comienza por su parte central.

La fuerza necesaria disminuye al incrementarse la humedad del suelo, pero solo se puede arar mientras el suelo tiene una consistencia friable o desmenuzable; si por el contenido de humedad pasa a un estado plástico o semibarroso no se puede labrar por razones agronómicas.

A estos requerimientos de energía hay que sumar la necesitada por el tractor para desplazarse.