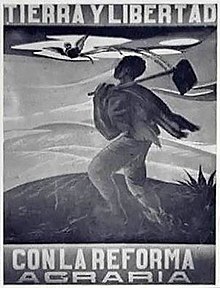

Reforma agraria

Todos los diputados proclamaron el derecho del indígena de acceder a la propiedad.

La llegada del general Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia marcó una pauta en la política agraria, ya que este repartió 18 millones de hectáreas, beneficiando a más de 51 mil 400 campesinos.

[4] Con la ley de reforma agraria en 1953 se abre la página al más importante tema sobre tierras del país.

Durante la guerra del Chaco y al final de ella tras la nueva derrota y mutilación del territorio toda la sociedad boliviana vive una profunda crisis qué se caracteriza por la emergencia de una nueva conciencia nacional.

La agricultura contribuye con el 33% del producto interno bruto cuando los hacendados controlaban el 92% de la tierra cultivable.

La reforma agraria en Bolivia ha continuado hasta los días actuales, en tres períodos: 1996-2005; 2006-2009 y desde 2010.

Paradójicamente, quienes la aplicaronn en el primer periodo fueron aquellos que la habían combatido desde la región oriental.

La aguda polarización política que vivió Bolivia fue estimulada por el rechazo de los grandes terratenientes a esta ley.

Todo esto se lograría al expropiar tierras ociosas de los grandes latifundistas para poder darlas en usufructo a quienes no las tuvieran.

Dicho procedimiento se lograba por medio de los Comités Agrarios Locales, los cuales recibían denuncias de tierras en estado ocioso, que pasaban a los Comités Departamentales y finalmente al Departamento Agrario Nacional.

Pero por el impacto en las tierras de la United Fruit Company (UFCO) en 1954, la oposición encontró el patrocinador que necesitaba para obligar al presidente Árbenz a renunciar la presidencia: la CIA -de la que varios funcionarios tenían fuertes intereses en la United Fruit Company o en el Departamento de Estado estadounidense- organizó el plan Operación PBSUCCESS[13] que terminó con la invasión liderada por el coronel Carlos Castillo Armas quien derogó la Ley de Reforma Agraria y restauró las tierras a sus antiguos propietarios, empezando por la UFCO.

En Chile, este proceso se llevó a cabo entre los años 1962 y 1973, como medida de respuesta a la gran ineficiencia y crisis del agro nacional durante la primera mitad del siglo XX.

Las personas expropiadas obtuvieron el derecho a ser indemnizadas según una tasación realizada por el Estado, y sobre la base de un justiprecio cuyo pago era imperativo por mandato constitucional.

Sin embargo, si bien los resultados económico-productivos no fueron los esperados, es importante destacar el gran avance que hubo en términos reivindicativos y la desactivación parcial de movimientos de izquierda como el MIR (se quedaron sin su principal objetivo).

Hasta antes de la reforma, la población campesina estaba adscrita a la tierra y no se le reconocía derechos ciudadanos.

En lo que actualmente es la República Oriental del Uruguay a principios del siglo XIX, entonces llamada Banda Oriental, se llevó a cabo uno de los procesos de reforma agraria más radicales.

Para algunos historiadores uruguayos de raigambre marxista ese proceso ha sido interpretado como una "reforma agraria" radical y popular.

Con el mismo, Artigas buscaba dos finalidades bien definidas: en primer lugar, asegurar una base social de apoyo a su revolución.

Su segundo objetivo era castigar a los contrarrevolucionarios, idea que queda expresada en la famosa frase del mismo documento "malos europeos y peores americanos", o sea, los opresores (el "godo") y todo aquel americano que estuviera en contra del proceso revolucionario.

De esta manera se ejercía una justicia revolucionaria en contra de los enemigos del proceso revolucionario, al tiempo que se premiaba a los que fervorosamente habían abrazado la revolución.