En filosofía política , el derecho de revolución (o derecho de rebelión ) es el derecho o deber de un pueblo de "alterar o abolir" un gobierno que actúa contra sus intereses comunes o amenaza la seguridad del pueblo sin causa justificable. Expresada a lo largo de la historia de una forma u otra, la creencia en este derecho se ha utilizado para justificar varias revoluciones, incluidas la Revolución Estadounidense , la Revolución Francesa , la Revolución Rusa y la Revolución Iraní .

Para justificar el derrocamiento de la anterior dinastía Shang , los reyes de la dinastía Zhou (1122-256 a. C.) de China promulgaron el concepto conocido como el Mandato del Cielo , según el cual el Cielo bendeciría la autoridad de un gobernante justo, pero estaría disgustado y retirar su mandato a un gobernante despótico. [1] El Mandato del Cielo se transferiría entonces a aquellos que gobernarían mejor. Los historiadores chinos interpretaron una revuelta exitosa como evidencia de que el Mandato del Cielo había expirado. A lo largo de la historia china, los rebeldes que se oponían a la dinastía gobernante afirmaron que el Mandato del Cielo había pasado, lo que les daba derecho a rebelarse. Las dinastías gobernantes a menudo se sentían incómodas con esto, y los escritos del filósofo confuciano Mencio (372-289 a. C.) a menudo fueron suprimidos por declarar que el pueblo tiene derecho a derrocar a un gobernante que no cubría sus necesidades.

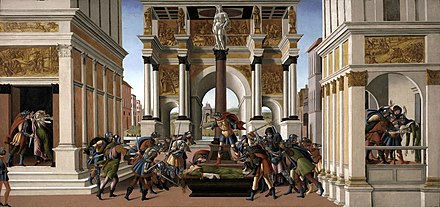

El líder populista Tiberio Graco intentó justificar la privación del poder del tribuno Marco Octavio argumentando que un tribuno "está privado por su propio acto de honores e inmunidades, por el descuido del deber por el cual se le otorgó el honor". Para Graco, "quien ataca el poder del pueblo ya no es un tribuno".

Reforzó su argumento destacando el precedente del derrocamiento de Tarquino el Soberbio "cuando actuó incorrectamente; y por el crimen de un solo hombre, el antiguo gobierno bajo el cual se construyó Roma fue abolido para siempre". [2] Como observa el historiador Edward Gibbon , después del derrocamiento de Tarquino, "el romano ambicioso que se atrevía a asumir su título o imitar la tiranía [de Tarquino] era devoto de los dioses infernales: cada uno de sus conciudadanos estaba armado con la espada de la justicia. y el acto de Bruto , por repugnante que fuera para la gratitud o la prudencia, ya había sido santificado por el juicio de su país." [3]

Tras la muerte de Augusto , el soldado Percennio fomentó un motín en las legiones de Panonia . Creyendo que tenían derecho a rebelarse violentamente para obtener un mejor trato y un mayor reconocimiento por parte del Estado, preguntó retóricamente a la soldadesca común por qué se sometían a los centuriones mientras la vida militar implicaba salarios tan bajos y tantos años de servicio. Muchos soldados compartieron sus sentimientos. Según el historiador Tácito , "La multitud aplaudía por diversos motivos, algunos señalando las marcas del látigo, otros a sus cabellos grises, y la mayoría a sus ropas raídas y sus miembros desnudos". [4]

El pretoriano Subrius Flavus justificó su derecho a la revolución contra el emperador Nerón alegando que los crímenes de Nerón significaban que ya no merecía el amor del pueblo: "Empecé a odiarte cuando te convertiste en el asesino de tu madre y de tu esposa, en un auriga, un actor y un incendiario." [5]

En 285 EC, Maximiano reprimió una rebelión de campesinos galos que resistían violentamente la explotación por parte de sus amos. Estos lucharon por sus derechos naturales contra las condiciones miserables en las que se encontraban. Gibbon dice que "afirmaron los derechos naturales de los hombres, pero los hicieron valer con la crueldad más salvaje". [6]

.jpg/440px-Magna_Carta_(British_Library_Cotton_MS_Augustus_II.106).jpg)

Un ejemplo del surgimiento de un derecho de revolución se remonta a Þorgnýr el Portavoz de la Ley , quien en 1018 tuvo un dramático enfrentamiento con el rey de Suecia. El portavoz afirmó que el rey de Suecia era responsable ante el pueblo y que sería derrocado por él si continuaba con su impopular guerra con Noruega.

Otro ejemplo es la Carta Magna , una carta inglesa emitida en 1215, que exigía que el rey renunciara a ciertos derechos y aceptara que su voluntad podía estar sujeta a la ley. Incluía una "cláusula de seguridad" que otorgaba el derecho a un comité de barones a anular la voluntad del rey mediante la fuerza si era necesario. La Carta Magna influyó directamente en el desarrollo de la democracia parlamentaria y en muchos documentos constitucionales, como la Constitución de los Estados Unidos . [7] La Bula de Oro de 1222 fue una bula de oro , o edicto , emitida por el rey Andrés II de Hungría . La ley establecía los derechos de los nobles húngaros , incluido el derecho a desobedecer al rey cuando actuaba en contra de la ley ( jus resistendi ). La Bula de Oro a menudo se compara con la Carta Magna ; la Bula fue el primer documento constitucional de la nación de Hungría, mientras que la Carta Magna fue la primera carta constitucional de la nación de Inglaterra.

Tomás de Aquino también escribe sobre el derecho a resistir la tiranía en la Summa Theologica . Considera que una ley no es una ley en absoluto, sino un acto de violencia, si contradice el bien humano o el divino, extiende demasiado el poder del legislador o obstaculiza de manera desigual a diferentes partes de la sociedad. [8] Para Tomás de Aquino, derrocar a un tirano no convierte a una población en sediciosa. Más bien, la tiranía de los tiranos significa que cometen "sedición", por lo que Tomás de Aquino se refiere a la perturbación de aquellos que trabajan juntos legalmente por el bien de la multitud:

En efecto, es más bien el tirano el culpable de sedición, ya que fomenta la discordia y la sedición entre sus súbditos, para poder dominarlos con mayor seguridad; porque esto es tiranía, ya que está ordenada al bien privado del gobernante y al daño de la multitud. [9]

Nicole Oresme , en su Livre de Politiques , negó categóricamente cualquier derecho de resistencia. Juan de Salisbury abogó por el asesinato revolucionario directo de gobernantes tiránicos poco éticos en su Policraticus .

Las nociones teológicas del derecho de revolución se elaboraron a principios del período moderno . Los jesuitas , especialmente Roberto Belarmino y Juan de Mariana , eran ampliamente conocidos y a menudo temidos por defender la resistencia a la tiranía y, a menudo, al tiranicidio, una de las implicaciones del enfoque de la Escuela de Salamanca en el derecho natural .

Juan Calvino creía algo similar. En un comentario al Libro de Daniel , observó que los monarcas contemporáneos pretenden reinar "por la gracia de Dios", pero la pretensión era "un mero engaño" para poder "reinar sin control". Creía que "los príncipes terrenales se deponen mientras se levantan contra Dios", por lo que "nos conviene escupir sobre sus cabezas que obedecerlos". Cuando los ciudadanos comunes se enfrentan a la tiranía, escribió, los ciudadanos comunes tienen que sufrirla. Pero los magistrados tienen el deber de "frenar la tiranía de los reyes", como lo tenían los tribunos de la plebe en la antigua Roma , los éforos en Esparta y los demarches en la antigua Atenas . Que Calvino pudiera apoyar un derecho de resistencia en teoría no significaba que pensara que tal resistencia fuera prudente en todas las circunstancias. Al menos públicamente, no estaba de acuerdo con el llamado del calvinista escocés John Knox a la revolución contra la reina católica María I Tudor de Inglaterra. [10]

La Iglesia católica compartía las preocupaciones prudenciales de Calvino: el Papa condenó el complot de la pólvora de Guy Fawkes y Regnans in Excelsis fue ampliamente considerado un error. En cambio, el curso de acción más seguro para el pueblo era soportar la tiranía tanto como pudiera soportarla, en lugar de correr los mayores riesgos de una revolución armada.

El derecho de revolución fue expuesto por los monarcómacos en el contexto de las guerras de religión francesas y por los pensadores hugonotes que legitimaron los tiranicidios .

En el último capítulo de El Príncipe , Nicolás Maquiavelo exhorta a la familia Medici a emprender una insurrección violenta "para liberar a Italia de los bárbaros". Explica por qué las circunstancias contemporáneas justifican el derecho de revolución de los Medici:

Italia, dejada sin vida, espera a aquel que aún sanará sus heridas y pondrá fin a los saqueos y saqueos de Lombardía, a las estafas y impuestos del reino y de Toscana, y limpiará las llagas que durante mucho tiempo se han pudrido. Se ve cómo suplica a Dios que envíe a alguien que la libere de estos agravios e insolencias bárbaras. También se ve que está lista y dispuesta a seguir una pancarta si alguien la levanta. [11]

Quizás ningún otro filósofo importante escribió tanto sobre el derecho a la revolución como el pensador de la Ilustración John Locke . Desarrolló el concepto en sus Dos tratados de gobierno , especialmente los dos últimos capítulos, "De la tiranía" y "De la disolución del gobierno". El derecho formó una parte importante de su teoría del contrato social , en la que definió las bases de las relaciones sociales. Locke dijo que bajo la ley natural , todas las personas tienen derecho a la vida , la libertad y la propiedad privada ; Según el contrato social, el pueblo podía instigar una revolución contra el gobierno cuando éste actuaba en contra de los intereses de los ciudadanos , para reemplazar el gobierno por uno que sirviera a los intereses de los ciudadanos. En algunos casos, Locke vio la revolución como una obligación. Para él, el derecho de revolución actuaba como salvaguardia contra la tiranía .

Locke defendió el derecho de revolución en Dos tratados de gobierno de esta manera:

Cada vez que los legisladores intentan quitar y destruir la propiedad del pueblo , o reducirla a la esclavitud bajo poder arbitrario, se ponen en estado de guerra con el pueblo, que en ese momento queda absuelto de cualquier obediencia ulterior y queda abandonado. al Refugio común, que Dios ha provisto para todos los Hombres, contra la Fuerza y la Violencia. Por lo tanto, siempre que el Legislativo transgreda esta Regla fundamental de la Sociedad; y ya sea por Ambición, Miedo, Locura o Corrupción, se esfuerzan por apoderarse o poner en manos de cualquier otro un Poder Absoluto sobre las Vidas, Libertades y Estados del Pueblo; Por esta violación de la Confianza, pierden el Poder que el Pueblo había puesto en sus manos, para fines completamente opuestos, y recae en el Pueblo, que tiene el Derecho de recuperar su Libertad original.

Para Locke, estos gobiernos se deshicieron al obstaculizar el derecho de los ciudadanos a la propiedad. Consideró que "los gobiernos se disuelven" cuando "pretenden invadir los bienes de los súbditos", ya que es derecho del pueblo "elegir y autorizar un legislativo" y las instituciones acompañantes que actúan "como guardianes y vallados de las propiedades". de toda la sociedad". [12] En otros escritos, utilizó la analogía de un ladrón para explicar por qué la infracción tiránica de la propiedad genera leyes injustas: "Si un ladrón entra en mi casa y, con una daga en mi garganta, me hace sellar escrituras para transmitir ¿Le daría esto algún título? Tal título lo tiene un conquistador injusto que me obliga a someterme. El daño y el crimen son iguales, ya sea cometido por el portador de una corona o por algún villano. " [13] Así, según Locke, si un gobierno actúa contra el derecho de propiedad de un ciudadano, ese ciudadano puede ejercer su derecho de revolución contra ese gobierno.

Locke se basó en la historia del Antiguo Testamento sobre la rebelión de Ezequías contra el rey de Asiria para argumentar que Dios apoyaba a cualquier pueblo que se rebelara contra un gobierno injusto, diciendo que "es claro que sacudirse un poder que tiene fuerza, y no derecho, tiene fuerza". puesto sobre alguien, aunque tenga el nombre de rebelión, sin embargo no es ofensa ante Dios, sino lo que Él permite y tolera". [14]

Al igual que Tomás de Aquino, Locke creía que los individuos verdaderamente sediciosos o rebeldes no son aquellos que cambian la legislación para asegurar el bienestar público, sino los déspotas que violaron el bienestar público en primer lugar con sus leyes ilegítimas: "Porque cuando los hombres, al entrar en la sociedad y el gobierno civil, han excluido la fuerza e introducido leyes para la preservación de la propiedad, la paz y la unidad entre ellos, aquellos que vuelven a utilizar la fuerza en oposición a la ley, se rebelan , es decir, restablecen el estado de guerra y son propiamente rebeldes". [15] También como Tomás de Aquino, Locke consideraba justo que un súbdito desobedeciera a cualquier gobernante que extendiera demasiado su poder político. En Una carta sobre la tolerancia , argumentó que "si la ley, en efecto, se refiere a cosas que no están dentro del alcance de la autoridad de los magistrados,... los hombres no están en estos casos obligados por esa ley, en contra de sus conciencias". [dieciséis]

Sin embargo, Locke no sólo fue un defensor de la lucha contra la tiranía mediante la desobediencia civil a leyes injustas. También sugirió utilizar la insurrección violenta en situaciones en las que un centro de poder ilegítimo, como un ejecutivo deshonesto, ha utilizado la fuerza para someter el poder supremo del país, es decir, la legislatura:

Por haber erigido un legislativo con la intención de que [el pueblo] ejerza el poder de hacer leyes,... cuando se ven impedidos por cualquier fuerza de lo que es tan necesario para la sociedad, y en el que consiste la seguridad y preservación del pueblo. , el pueblo tiene derecho a eliminarlo por la fuerza. En todos los estados y condiciones, el verdadero remedio de la fuerza sin autoridad es oponerle la fuerza. [17]

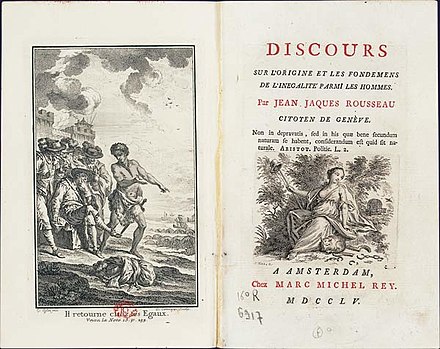

Más tarde, Jean-Jacques Rousseau estaría de acuerdo con el punto de Locke sobre la fuerza, afirmando en su obra Sobre el origen de la desigualdad que:

El contrato de gobierno está tan completamente disuelto por el despotismo, que el déspota sólo es señor mientras sigue siendo el más fuerte; Tan pronto como pueda ser expulsado, no tiene derecho a quejarse de violencia. La insurrección popular que termina en la muerte o deposición de un sultán es un acto tan lícito como aquellos por los que dispuso, el día anterior, de las vidas y fortunas de sus súbditos. Sólo la fuerza lo mantenía; sólo la fuerza lo derroca. [18]

.jpg/440px-On_Liberty_(first_edition_title_page_via_facsimile).jpg)

No todos los pensadores de la Ilustración apoyaron el principio de rebelión. Immanuel Kant habría estado totalmente en desacuerdo con Locke y Rousseau en lo que respecta a la noción de que existe un principio general de derecho a la revolución. Creía que "si el gobernante o regente, como órgano del poder supremo, procede en violación de las leyes, como al imponer impuestos, reclutar soldados, etc., en contra de la ley de igualdad en la distribución de las cargas políticas , el sujeto puede oponer quejas y objeciones ( gravamina ) a esta injusticia, pero no resistencia activa." Lo reafirma repetidamente en La metafísica de la moral , afirmando que "no hay derecho de sedición, y menos aún de revolución", la razón es que "sólo mediante la sumisión a la voluntad legislativa universal, se puede establecer una condición de ley y orden". es posible." Además, Kant creía que cualquier "compulsión forzosa de [el destronamiento de un monarca], por parte del pueblo, no puede justificarse con el pretexto de un derecho de necesidad ( casus necessitatis )". [19]

John Stuart Mill creía en una forma moralmente justificable de derecho a la revolución contra la tiranía, lo que lo situaba firmemente en la tradición de Tomás de Aquino, Locke y Rousseau. En su introducción a Sobre la libertad , dio cuenta de la limitación histórica del poder real por parte de la multitud, un conflicto que denominó "libertad". Este progreso se buscaba "obteniendo el reconocimiento de ciertas inmunidades, llamadas libertades o derechos políticos, cuya infracción debía considerarse como un incumplimiento del deber del gobernante, y que si las infringía, representaba una resistencia específica o una rebelión general, se consideró justificable". [20] Sobre la cuestión del tiranicidio , Mill se pronunció firmemente a favor de la virtud del "acto de un ciudadano privado al abatir a un criminal que, al elevarse por encima de la ley, se ha colocado fuera del alcance del castigo legal". o control, [ya que] ha sido considerado por naciones enteras, y por algunos de los mejores y más sabios hombres, no un crimen, sino un acto de exaltada virtud". [21]

El biógrafo escocés James Boswell destacó el ataque del crítico literario Samuel Johnson a la suposición generalizada de que " el Rey no puede hacer nada malo ":

Si el abuso es enorme, la Naturaleza se levantará y, reclamando sus derechos originales, derribará un sistema político corrupto.

Boswell enfatizó esta frase "con peculiar placer, como un noble ejemplo de ese espíritu de libertad verdaderamente digno que siempre brilló en su corazón". [22] Johnson parecía creer que alguna forma de derecho a la revolución era inherente a la ley natural. Consideró "que en ningún gobierno se puede abusar del poder por mucho tiempo. La humanidad no lo soportará. Si un soberano oprime a su pueblo en gran medida, éste se levantará y le cortará la cabeza. Hay un remedio en la naturaleza humana contra la tiranía, que nos mantendrá seguros bajo cualquier forma de gobierno. Si el pueblo de Francia no se hubiera sentido honrado de participar en las brillantes acciones de Luis XIV , no lo habrían soportado y podemos decir lo mismo del pueblo del Rey de Prusia ". [23]

Todos los movimientos revolucionarios posteriores a esto se basaron en la teoría de Locke como justificación para el ejercicio del derecho de revolución.

Durante la Revolución Gloriosa de 1688, el Parlamento de Inglaterra depuso efectivamente a Jaime II de Inglaterra y lo reemplazó por Guillermo III de Orange-Nassau , debido a las inaceptables inclinaciones del primero hacia el absolutismo y el catolicismo . Aunque el tratado de Locke se publicó al año siguiente, sus ideas ya estaban ampliamente vigentes en el sistema político inglés de la época.

Aunque Locke afirmó que el propósito de su libro era justificar la ascensión al trono de Guillermo III , se ha argumentado que la mayor parte del escrito se completó entre 1679 y 1680 durante la Crisis de Exclusión , que intentó impedir que Jaime II alguna vez tomara el trono. el trono en primer lugar. Anthony Ashley-Cooper, primer conde de Shaftesbury , mentor, mecenas y amigo de Locke, presentó el proyecto de ley, pero finalmente no tuvo éxito. [24] Alternativamente, el trabajo se asocia mejor con las conspiraciones revolucionarias que se arremolinaban en torno a lo que se conocería como el complot de Rye House . [25]

El derecho a la revolución jugó un papel importante en los escritos de los revolucionarios estadounidenses en el período previo a la Revolución Americana . El tratado político de Thomas Paine , Common Sense, utilizó el concepto como argumento para el rechazo de la monarquía británica y la separación del Imperio Británico , en contraposición al mero autogobierno dentro de él. El derecho también fue citado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos , escrita por Thomas Jefferson , dos tercios de la cual consisten en una lista de los errores cometidos por el rey Jorge III que violaron el derecho natural del colono a la vida, la libertad y la propiedad. Según la declaración:

Siempre que cualquier forma de gobierno resulte destructiva de estos fines, el pueblo tiene derecho a modificarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno, sentando sus bases sobre tales principios y organizando sus poderes de tal manera que parecerá más probable que afecte su seguridad y felicidad. [26]

Sin embargo, la Revolución sí cambió de rumbo para fijar ciertos límites al derecho de rebelión. En Federalist No. 28 , Alexander Hamilton defendió exitosamente un ejército federal permanente, en oposición al principio de Locke de que un gobierno republicano gobierna no mediante la violencia, sino por la ley. Hamilton pensó:

Que las sediciones y las insurrecciones son, desgraciadamente, enfermedades tan inseparables del cuerpo político como los tumores y las erupciones del cuerpo natural; que la idea de gobernar todo en todo momento por la simple fuerza de la ley (que, según nos han dicho, es el único principio admisible del gobierno republicano) no tiene lugar sino en los ensueños de esos doctores políticos cuya sagacidad desdeña las advertencias de la instrucción experimental.

En pocas palabras: "Una insurrección, cualquiera que sea su causa inmediata, eventualmente pone en peligro a todo gobierno". Sin embargo, Hamilton sí señaló que la amplia geografía de los Estados Unidos significaba que un ejército federal no podía proporcionar una limitación absoluta al derecho de revolución, ya que "si el ejército federal fuera capaz de sofocar la resistencia de un Estado, el distante Los Estados tendrían en su poder tomar la delantera con nuevas fuerzas". [27]

El derecho de revolución también se incluyó en el prefacio de 1793 a la Constitución francesa de 1793 durante la Revolución Francesa . Este prefacio del 24 de junio de 1793 contenía una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, incluido el derecho a la rebelión en el artículo 35: "Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada parte del mismo, el acto más sagrado". de derechos y el más indispensable de los deberes." [28]

El derecho inherente (más que constitucional) a rebelarse fue citado el año anterior al inicio de la guerra civil como justificación de la secesión de los Estados Confederados de América . [29]

Aunque algunas explicaciones del derecho de revolución dejan abierta la posibilidad de su ejercicio como derecho individual, según la teoría constitucional y política inglesa se entendía claramente que era un derecho colectivo. [30]

Como ha señalado Pauline Maier en su estudio De la resistencia a la revolución , "a los particulares se les prohibió usar la fuerza contra sus gobernantes, ya sea por malicia o por agravios privados". [31] En cambio, "no sólo unos pocos individuos, sino el 'Cuerpo del Pueblo' tenían que sentirse interesados" antes de que se justificara el derecho a la revolución y la mayoría de los escritores hablaban de un " 'pueblo entero que es el Público', o "el cuerpo del pueblo que actúa en su 'Autoridad pública', lo que indica un amplio consenso que involucra a todos los rangos de la sociedad". [32]

En el segundo de sus Dos tratados de gobierno , John Locke cita al jurista William Barclay afirmando: "Que a determinados hombres se les permite... no tener otro remedio que la paciencia; pero el conjunto del pueblo puede, con respeto, resistir situaciones intolerables". tiranía, porque cuando es moderada deben soportarla." [33]

Algunos filósofos sostienen que un pueblo no sólo tiene el derecho de derrocar a un gobierno opresivo, sino también su deber de hacerlo. Howard Evans Kiefer opina: "Me parece que el deber de rebelarse es mucho más comprensible que ese derecho a rebelarse, porque el derecho a rebelarse arruina el orden del poder, mientras que el deber de rebelarse va más allá y lo rompe". [34]

Morton White escribe sobre los revolucionarios estadounidenses: " Es extremadamente importante resaltar la noción de que tenían el deber de rebelarse, porque muestra que pensaban que estaban cumpliendo con los mandatos de la ley natural y del Dios de la naturaleza cuando se deshicieron del despotismo absoluto. " [35] La Declaración de Independencia de los Estados Unidos afirma que "cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persiguen invariablemente el mismo objetivo, evidencia un diseño para reducirlos a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber , derrocar a dicho gobierno". " (énfasis añadido). La frase "larga serie de abusos" es una referencia a una declaración similar de John Locke en el Segundo Tratado de Gobierno , donde estableció explícitamente el derrocamiento de un tirano como una obligación. Martin Luther King Jr. también sostuvo que es deber del pueblo resistir las leyes injustas.

Ciertas teorías del derecho de revolución imponen importantes condiciones previas a su ejercicio, limitando a veces su invocación a las circunstancias más espantosas. Aristóteles insistió en que "los hombres de rango" que "sobresalen en virtud tienen el mejor derecho de todos a rebelarse". [36] Aunque Platón argumentó que un disidente debería criticar abiertamente las políticas de su nación, "siempre que no sea probable que sus palabras caigan en oídos sordos o conduzcan a la pérdida de su propia vida", también estipuló contra una insurrección violenta aparentemente necesaria. : "No debe utilizar la fuerza contra su tierra natal para lograr un cambio de constitución, cuando no es posible introducir la mejor constitución sin llevar a los hombres al exilio o condenarlos a muerte". [37]

Los pensadores a menudo enfatizan la gran responsabilidad de hacer valer el derecho a la revolución. Tomás de Aquino creía que los aspirantes a revolucionarios no tenían derecho a rebelarse contra un tirano si "el gobierno del tirano se perturbaba de manera tan desmedida que sus súbditos sufrían un daño mayor por la perturbación consiguiente que por el gobierno del tirano". [38] Michel de Montaigne fue igualmente cauteloso y advirtió que "para establecer un régimen mejor en lugar del que un hombre ha derrocado, muchos de los que lo han intentado han fracasado". [39] Incluso la Declaración de Independencia de los Estados Unidos admite que "la prudencia, de hecho, dictará que los gobiernos establecidos desde hace mucho tiempo no deben cambiarse por causas leves y transitorias". [40]

En Leviatán , Thomas Hobbes argumentó que, dado que han consentido en investir a su soberano con el derecho de gobernar, los súbditos monárquicos sólo pueden cambiar de gobernantes con el permiso del soberano original. Afirma que "los que son súbditos de un monarca no pueden, sin su permiso, abandonar la monarquía y volver a la confusión de una multitud desunida; ni transferir su persona de quien la porta a otro hombre u otra asamblea de hombres". [41] En otra parte enfatiza este punto diciendo que "las órdenes de aquellos que tienen derecho a mandar no deben ser censuradas ni discutidas por sus súbditos". [42]

John Locke creía en la condición previa de que el derecho a la insurrección violenta sólo podía ser retenido por aquellos que desafiaban la tiranía, estipulando que "esa fuerza no debe oponerse a nada más que a la fuerza injusta e ilegal". [43] El derecho de revolución sólo daba a un pueblo el derecho a rebelarse contra un gobierno injusto, no contra cualquier gobierno: "cualquiera, ya sea gobernante o súbdito, por la fuerza se propone invadir los derechos del príncipe o del pueblo, y sienta las bases para al revocar la constitución y el marco de cualquier gobierno justo, es culpable del mayor crimen del que creo que un hombre es capaz". [44]

En Two Treatises of Government , Locke analiza las nociones del filósofo pro-monarquía William Barclay sobre las condiciones previas para el derecho de revolución contra un monarca: "Primero. Dice que debe ser con reverencia. Segundo. Debe ser sin retribución ni castigo; y la razón que da es "porque un inferior no puede castigar a un superior". Locke no estuvo de acuerdo con estas dos condiciones previas y explicó que es imposible atacar a cualquier oposición "con reverencia" y que un opresor pierde su superioridad por ser opresor. [45] En otro lugar, Barclay insiste en que un rey debe ser destronado como condición previa para el derecho de revolución contra una monarquía: "El pueblo, por lo tanto, nunca puede llegar a tener poder sobre él a menos que haga algo que le haga dejar de ser rey". ", lo que sólo puede suceder si el rey intenta derrocar su reino o hacer que su gobierno dependa de la fuerza proporcionada por otro país. [46]

En su tratado Política , Aristóteles desaprueba la disposición de la constitución cretense sobre el derecho aristocrático de revolución contra los Cosmi, los diez magistrados más importantes del país: "Lo peor de todo es la suspensión del cargo de Cosmi, un dispositivo al que los nobles A menudo tienen recursos cuando no se someten a la justicia". Para Aristóteles, esto es evidencia de una interferencia oligárquica codificada en un gobierno republicano supuestamente constitucional. [47] Contrariamente a esta opinión, el pensador de la Ilustración francesa Montesquieu creía que esta institución impidió con éxito el abuso de poder, gracias a la condición previa existente de un poderoso patriotismo sentido por los cretenses hacia su isla. [48]

,_by_John_Trumbull.jpg/440px-Declaration_of_Independence_(1819),_by_John_Trumbull.jpg)

En el contexto revolucionario estadounidense, se encuentran expresiones del derecho a la revolución sujetas a condiciones previas y al mismo tiempo libres de condiciones. En vísperas de la Revolución Americana, por ejemplo, los estadounidenses consideraron que su difícil situación justificaba el ejercicio del derecho de revolución. Alexander Hamilton justificó la resistencia estadounidense como una expresión de "la ley de la naturaleza" que repara las violaciones de "los primeros principios de la sociedad civil" y las invasiones de "los derechos de todo un pueblo". [49] Para Thomas Jefferson , la Declaración fue el último esfuerzo de un pueblo oprimido: la posición en la que muchos estadounidenses se veían a sí mismos en 1776. La letanía de agravios coloniales de Jefferson fue un esfuerzo por establecer que los estadounidenses cumplían con su carga de ejercer el derecho natural. ley derecho de revolución.

Ciertos estudiosos, como el historiador del derecho Christian Fritz , han escrito que con el fin de la Revolución, los estadounidenses no renunciaron al derecho de revolución. De hecho, lo codificaron en sus nuevas constituciones [50] e incluso hoy 35 constituciones de estados americanos tienen disposiciones iguales o similares sobre el derecho de revolución que en el preámbulo de la Declaración de Independencia Americana . [51] Por ejemplo, las constituciones consideradas "conservadoras", como las del Massachusetts posrevolucionario de 1780, preservaron el derecho del pueblo a "reformar, alterar o cambiar totalmente" el gobierno no sólo para su protección o seguridad, sino también siempre que fuera necesario. su "prosperidad y felicidad lo requieren". [52] Esta expresión no era inusual en las primeras constituciones estadounidenses. La constitución de Connecticut de 1818 articuló el derecho del pueblo "en todo momento" a modificar el gobierno "de la manera que considere conveniente". [53]

Fritz, en American Sovereigns: The People and America's Constitutional Tradition Before the Civil War , describe una dualidad en las opiniones estadounidenses sobre las condiciones previas al derecho de revolución: "Algunas de las primeras constituciones estatales incluían disposiciones de 'alterar o abolir' que reflejaban el derecho tradicional de revolución" en el sentido de que requerían condiciones previas nefastas para su ejercicio. [54] La constitución de Maryland de 1776 y la constitución de New Hampshire de 1784 exigían la perversión de los fines del gobierno y el peligro de la libertad pública y que todos los demás medios de reparación eran en vano. [55] Pero, por el contrario, otros Estados prescindieron de las onerosas condiciones previas para el ejercicio del derecho. En la constitución de Virginia de 1776 , el derecho surgiría simplemente si el gobierno fuera "inadecuado" y la constitución de Pensilvania de 1776 requería sólo que el pueblo considerara que un cambio era "más conducente" al bienestar público. [56]

Las descripciones del Derecho de Revolución también difieren en si ese derecho se considera una ley natural (una ley cuyo contenido está establecido por la naturaleza y que, por lo tanto, tiene validez en todas partes) o una ley positiva (ley promulgada o adoptada por la autoridad competente para gobernar el país). estado).

Un ejemplo de la naturaleza dual del derecho de revolución como ley natural y como ley positiva se encuentra en el contexto revolucionario estadounidense. Aunque la Declaración de Independencia de Estados Unidos invocó el derecho natural a la revolución, el derecho natural no fue la única justificación de la independencia estadounidense. La doctrina constitucional inglesa también apoyó las acciones de los colonos, al menos hasta cierto punto. En la década de 1760, la ley inglesa reconocía lo que los Comentarios sobre las leyes de Inglaterra de William Blackstone llamaban "la ley de reparación contra la opresión pública". [57] Al igual que el derecho de revolución de la ley natural, esta ley constitucional de reparación justificaba que el pueblo resistiera al soberano. Esta ley de reparación surgió de un contrato entre el pueblo y el rey para preservar el bienestar público. Este contrato original fue "un dogma central en el derecho constitucional inglés y británico" desde "tiempos inmemoriales". [58] La larga lista de agravios de la Declaración declaraba que este acuerdo había sido violado. [59]

Esta ley de reparación bien aceptada justificó que un pueblo se resistiera a actos de gobierno inconstitucionales. La libertad dependía del derecho "último" del pueblo a resistir. Las órdenes inconstitucionales que violan el "pacto voluntario entre gobernantes y gobernados" podrían ser "ignoradas" y las órdenes arbitrarias podrían oponerse por la fuerza. [60] Este derecho implicaba un deber por parte del pueblo de resistir actos inconstitucionales. Como señaló Alexander Hamilton en 1775, el gobierno ejerció poderes para proteger "los derechos absolutos" del pueblo y el gobierno perdió esos poderes y el pueblo podía reclamarlos si el gobierno violaba este contrato constitucional. [61]

La ley de reparación tenía límites como el derecho de revolución según la ley natural. La ley de reparación, como el derecho de revolución, no era un derecho individual. Pertenece a la comunidad en su conjunto, como una de las partes del contrato constitucional original. [62] No fue un medio de primer recurso, ni una respuesta a errores triviales o casuales de gobierno. [63] Los Comentarios de Blackstone sugirieron que usar la ley de reparación sería "extraordinario", por ejemplo, aplicable si el rey rompiera el contrato original, violara "las leyes fundamentales" o abandonara el reino. [64] Durante la crisis de la Ley del Timbre de la década de 1760, el Congreso Provincial de Massachusetts consideró justificada la resistencia al rey si la libertad era atacada por "la mano de la opresión" y "los pies despiadados de la tiranía". [65] Una década más tarde, la "acusación" de Jorge III en la Declaración de Independencia buscaba poner fin a su reinado soberano sobre las colonias porque violó el contrato constitucional original. [66]

Como se explica en la descripción del historiador del derecho Christian Fritz del papel del derecho de revolución en la Revolución Americana, la independencia estadounidense estaba justificada por teorías convencionales bajo el pensamiento constitucional angloamericano de la época sobre el derecho colectivo del pueblo a desechar a un rey arbitrario. "Tanto el derecho natural como la doctrina constitucional inglesa dieron a los colonos el derecho a rebelarse contra la opresión del soberano". [67] Pero estas interpretaciones sobre el derecho a la revolución en vísperas de la Revolución Americana se basaban en un modelo tradicional de gobierno. Ese modelo postulaba la existencia de un acuerdo hipotético alcanzado en las brumas de la antigüedad entre un rey y un pueblo. "En este trato, el pueblo estaba protegido por el monarca a cambio de que el pueblo le diera lealtad al rey. Esta era una relación contractual. Los revolucionarios estadounidenses acusaron a Jorge III de violar su deber implícito de protección bajo ese contrato, liberando así al pueblo en el colonias de su lealtad. [68]

Aunque muchas declaraciones de independencia buscan legitimidad apelando al derecho de revolución, muchas menos constituciones mencionan este derecho o garantizan este derecho a los ciudadanos debido al efecto desestabilizador que tal garantía probablemente produciría. Entre los ejemplos de una articulación de un derecho de revolución como derecho positivo se incluyen:

Siempre que los fines del gobierno están pervertidos, la libertad pública está manifiestamente en peligro y todos los demás medios de reparación son ineficaces, el pueblo puede, y por derecho debe, reformar el antiguo gobierno o establecer un nuevo gobierno. La doctrina de la no resistencia contra el poder arbitrario y la opresión es absurda, servil y destructiva del bien y la felicidad de la humanidad.

Todo poder es inherente al pueblo, y todos los gobiernos libres se basan en su autoridad y se instituyen para su paz, seguridad, felicidad y la protección de la propiedad. Para el logro de estos fines, tienen en todo momento el derecho inalienable e irrenunciable de alterar, reformar o abolir su gobierno en la forma que consideren apropiada.

Todo poder es inherente al pueblo, y todos los gobiernos libres se basan en su autoridad y se instituyen para su paz, seguridad y felicidad. Para lograr estos fines, tienen en todo momento el derecho inalienable e irrenunciable de alterar, reformar o abolir su gobierno de la forma que consideren apropiada.

Que todo poder es inherente al pueblo y que todos los gobiernos libres se basan en su autoridad y se instituyen para su paz, seguridad y felicidad; Para el avance de esos fines, tienen en todo momento el derecho inalienable e inembargable de alterar, reformar o abolir el gobierno de la manera que consideren adecuada.

3d. Ese Gobierno debe instituirse para el beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo; y que la doctrina de la no resistencia contra el poder arbitrario y la opresión es absurda, servil y destructiva para el bien y la felicidad de la humanidad.

Todo poder político es inherente al pueblo, y todos los gobiernos libres se basan en su autoridad y se instituyen para su beneficio. La fe del pueblo de Texas está comprometida con la preservación de una forma republicana de gobierno y, sujeto únicamente a esta limitación, tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar, reformar o abolir su gobierno de la manera que crea conveniente. conveniente.

Artículo 11: Cualquier acto dirigido contra una persona, fuera de los casos y sin las formas determinadas por la ley, es arbitrario y tiránico; si se intenta ejecutar tal acto por la fuerza, la persona que es objeto del mismo tiene derecho a resistirlo por la fuerza. [76]

Artículo 12: Quienes inciten, envíen, firmen o ejecuten actos arbitrarios, o hagan que se ejecuten, son culpables y deben ser castigados. [76] ...

Artículo 27: Que cualquier individuo que usurpe la soberanía sea ejecutado instantáneamente por hombres libres. [76]

...

Artículos 33 a 35: La resistencia a la opresión es consecuencia de los demás derechos del hombre. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social está oprimido. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada parte de él, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. [76]

Todos los alemanes tendrán derecho a resistir a cualquier persona que intente abolir este orden constitucional, si no hay otro recurso disponible. [77]

La observancia de la Constitución está confiada al patriotismo de los griegos, que tendrán el derecho y el deber de resistir por todos los medios posibles a cualquiera que intente la abolición violenta de la Constitución. [78]

Los ciudadanos tienen derecho a resistir a cualquiera que acabe con el orden democrático de derechos humanos y libertades fundamentales, establecido por esta Carta, si se han frustrado las acciones de los órganos constitucionales o el uso efectivo de los medios legales. [79]

Considerando que es esencial, si no se quiere obligar al hombre a recurrir, como último recurso, a la rebelión contra la tiranía y la opresión, que los derechos humanos estén protegidos por el Estado de derecho . [80]

Algunos han argumentado que debido a que en los tiempos modernos los gobiernos democráticos pueden ser derrocados por el voto popular , el derecho del pueblo a destituir al gobierno se ha arraigado en el sistema político . En un estudio de la idea de gobierno del pueblo en la Revolución Americana y en los primeros años de la América posrevolucionaria, el historiador del derecho Christian G. Fritz escribe:

La lógica constitucional de reconocer al pueblo, no al rey, como soberano implicaba la irrelevancia de un derecho de revolución en Estados Unidos. Esto no se desarrolló instantánea ni uniformemente después del establecimiento de los gobiernos estadounidenses. Algunas de las primeras constituciones estatales incluían disposiciones para "modificar o abolir" que reflejaban el derecho tradicional de revolución. ... Otras constituciones estatales adoptaron diferentes versiones de este derecho a "alterar o abolir" el gobierno que no parecían el derecho tradicional de revolución. En estas disposiciones, la capacidad del pueblo para revisar las constituciones existía independientemente de las condiciones previas tradicionales para el derecho de revolución. ... Cada vez más, a medida que los estadounidenses lo incluían en sus constituciones, el derecho de revolución pasó a ser visto como un principio constitucional que permitía al pueblo, como soberano, controlar el gobierno y revisar sus constituciones sin límites. De esta manera, la derecha se liberó de sus tradicionales amarres de resistencia a la opresión. Las disposiciones de modificación o abolición ahora podrían interpretarse de manera coherente con el principio constitucional de que en Estados Unidos el soberano es el pueblo. [81]

Sin embargo, acontecimientos como la Primavera Árabe demuestran que el período revolucionario de la historia no necesariamente ha terminado. Esto plantea la cuestión de la importancia del derecho de revolución en el siglo XXI. A medida que el terrorismo va ganando reconocimiento como delito según el derecho internacional , el concepto de derecho a la revolución se ve como un mecanismo legal para distinguir a los terroristas de los luchadores por la libertad . [82]

Pero, señor, si bien un Estado no tiene facultad que la Constitución le confiere para separarse del Gobierno Federal o de la Unión,

cada Estado tiene el derecho de revolución

, que todos admiten. Siempre que las cargas del Gobierno bajo el cual actúa se vuelven tan onerosas que no puede soportarlas, o si el mal anticipado es tan grande que el Estado cree que estaría mejor –incluso arriesgándose a los peligros de la secesión– fuera de la Unión que dentro de ella. entonces, en mi opinión, ese Estado, como todos los pueblos de la Tierra, tiene derecho a ejercer el gran principio fundamental de la autoconservación y a salir de la Unión (aunque, por supuesto, bajo su propio riesgo) y asumir la responsabilidad. riesgo de las consecuencias. Y si bien ningún Estado puede tener el derecho constitucional a separarse de la Unión, el Presidente puede no estar equivocado cuando dice que el Gobierno Federal no tiene poder bajo la Constitución para obligar al Estado a regresar a la Unión. Puede ser un

casus omissus

en la constitución; pero me gustaría saber dónde existe en la Constitución de los Estados Unidos la facultad de autorizar al Gobierno Federal a coaccionar a un Estado soberano. No existe en ningún término, al menos, en la Constitución.

(Iverson dijo esto en 1860; 1861 es cuando Globe lo publicó).