Semana Santa en Vivero

[6] Esta Semana Santa destaca por el gran valor artístico de la imaginería y orfebrería,[7] además de tener un carácter generalmente sobrio y austero, que hace que se asemeje más a la Semana Santa castellana, en comparación con ejemplos quizá más famosos, como la Semana Santa andaluza.

[10] Se sabe que visitó Tierra Santa, entre los años 381 y 384.

[12] Estas dos cofradías se encargaban de que se oficiasen varios cultos, así como dos procesiones, una el Domingo de Ramos y otra el Jueves Santo.

[12] En este siglo, también fue creada la Venerable Orden Tercera Franciscana, cuyo origen también va ligado con la fundación del Convento, siendo constituida por seglares.

[2] No obstante, durante la Contrarreforma, se tuvieron lugar diversas acciones para reducir las escenificaciones públicas de la Semana Santa, con el fin de oponerse al avance del Protestantismo en Europa.

[2] El que en aquel momento era Obispo de Mondoñedo, Juan Muñoz Salcedo, firmó un decreto al mes siguiente, por el que concedía a la Venerable Orden Tercera Franciscana todos los efectos de dichas cofradías, con la obligación de cumplir con los actos y celebraciones que estas habían dejado.

[15] En esta guerra, tiene lugar un hecho recogido por la tradición popular, ya que el general Treni, decidió mostrar misericordia y no fusilar a los devotos de un Ecce-Homo que se encontraba en dicho convento, permutando la pena capital por el saqueo de la ciudad.

[16] No obstante, en la última década del siglo XIX, hubo una importante crisis, debido al litigio personal que existía entre el sacerdote de la parroquia de Santiago en San Francisco, Manuel Rouco, y el Hermano Ministro de la Venerable Orden Tercera Franciscana, Robustiano Iglesias.

[18] La disputa llevó a que se suspendiesen algunos cultos y procesiones de la Tercera Orden, o que no se contase con el clero para los mismos.

[19] No obstante, durante esta época se conservaron los actos y procesiones que organizaba la Cofradía del Rosario.

[20] Sin embargo, ante los sucesos ocurridos, Robustiano Iglesias sería cesado de su cargo un año más tarde.

[22] Durante este periodo se celebraron las procesiones de Semana Santa con relativa normalidad,[22] aún a pesar de que en el año 1936 se intentaron prohibir las celebraciones mediante su desautorización.

[24] En el año 1947 empezó a publicarse la primera revista sobre la Semana Santa vivariense, titulada «Pregón».

[24] El año 1973 ocurrió un hecho insólito en la Semana Santa vivariense, al producirse una «huelga de llevadores».

La protesta acabó resolviéndose del modo contrario al que inicialmente se perseguía, ya que los jóvenes cogieron el testigo de llevadores, pasando a realizar el trabajo de modo gratuito y voluntario.

[27] Con la declaración de Interés Turístico, se multiplicaron las acciones promocionales, siendo habituales las retransmisiones televisivas.

[37] En ella participa un único paso, creado por el escultor José Rivas en el año 1947,[38] compuesto por cuatro esculturas: Jesucristo, la borriquita, una mujer de rodillas y un niño que lleva una palma.

[39] Es acompañado por una multitud de gente portando palmas y ramos para su bendición.

[40] En la Semana Santa Vivariense, se celebran dos Vía Crucis procesionales, uno para mujeres y otro para hombres.

[41] En ella participan los siguientes pasos, en orden de aparición según especifica la Biblia: «La Última Cena» creada en el año 1807 por Juan Sarmiento,[44] «La Oración del Huerto» imagen del siglo XVII,[45] «El Cristo de la Columna», obra del escultor José Tena,[46] «El Ecce-Homo de la Caña», creada por José Rivas en el año 1950,[47] y «La Dolorosa», que desfiló por primera vez en 1741.

[56] Esta procesión abre filas con una Cruz Procesional del siglo XVI en plata,[57] seguida por las imágenes realizadas en la primera mitad del siglo XX por José Tena: «María Magdalena» y «San Juan».

Le sigue «Las Siete Palabras» grupo escultórico que se ve obligado a realizar la mitad de su recorrido en un carro y la otra mitad a hombros, debido al tamaño del mismo.

[41] En ella participan ciudadanos portando velas que acompañan a la imagen de «La Dolorosa» en la procesión.

Recibe el sobrenombre de «los caladiños», debido a que esta procesión se realiza en total silencio.

No sería hasta el siglo XX cuando se incorporasen nuevas cofradías a la Semana Santa, incorporaciones que continúan durante el siglo XXI.

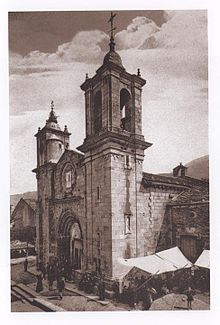

Su construcción la comenzaron los franciscanos en el siglo XIII, como un anexo de los claustros del antiguo convento al que está unido.

[70] Es la sede que más cofradías y hermandades congrega, con un total de seis.

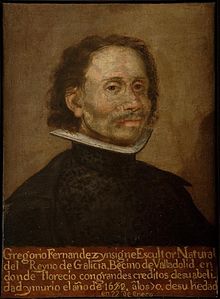

Se conoce como imagineros a los escultores que tallan en madera imágenes religiosas, preferentemente pasos y retablos.

[72] Las imágenes más antiguas que procesionan en la Semana Santa vivariense datan de entre el siglo XV y siglo XVIII, siendo casi todos sus autores desconocidos.

[76] En el siglo XXI, continúan las incorporaciones de imágenes para la Semana Santa vivariense, con trabajos de los imagineros andaluces Francisco Romero Zafra y Antonio Bernal, así como del madrileño Francisco Gijón y del gallego Leopoldo Rodríguez.