Expulsión de los jesuitas de la Monarquía Hispánica de 1767

Seis años después el monarca español consiguió que el papa Clemente XIV suprimiera la orden de los jesuitas.

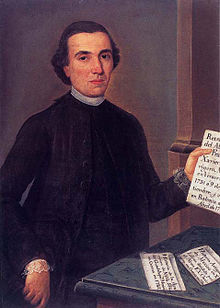

Así que Carlos III rompiendo la tradición de los Borbones, nombró como confesor real al fraile descalzo Padre Eleta.

[4] Durante el motín la casa de Esquilache fue asaltada —al grito de ¡Viva el rey, muera Esquilache!— y a continuación la multitud se dirigió hacia el Palacio Real donde la Guardia Real tuvo que intervenir para restablecer el orden —hubo muchos heridos y cuarenta muertos—.

Sin embargo, el motín se extendió a otras ciudades y alcanzó gran virulencia en Zaragoza.

En algunos lugares, como Elche o Crevillente, los motines de subsistencias se convirtieron en revueltas antiseñoriales.

En sus argumentos inculpatorios, según Domínguez Ortiz, recurrió también a «todo el arsenal antijesuítico elaborado en dos siglos», como «la doctrina del tiranicidio, su relajada moral, su afán de poder y riquezas, su manejos en América [en referencia a las misiones jesuíticas ], las querellas doctrinales...».

[7] Tras la expulsión el rey pidió la aprobación de las autoridades eclesiásticas en una carta que se envió a los 56 obispos españoles, de los que en su respuesta sólo seis se atrevieron a desaprobar la decisión y cinco no contestaron.

«El resto, la gran mayoría, aprobó con más o menos entusiasmo el decreto de expulsión».

Pero al año siguiente la isla cayó en poder de la Monarquía de Francia donde la orden estaba prohibida desde 1762, lo que obligó al papa Clemente XIII a admitirlos en los Estados Pontificios, a lo que hasta entonces se había negado.

[15] En cuanto a las consecuencias de la expulsión para la política y la cultura españolas ha habido interpretaciones dispares.