Abandono infantil en España

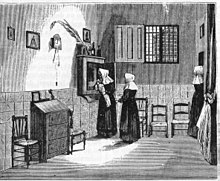

Fue una práctica extendida por toda Europa, aunque las formas fueron variando: la exposición, el torno conventual y las maternidades.

[2] Las primeras fundaciones para niños abandonados conocidas datan del siglo XV, y se repartieron por las grandes urbes españolas.

Sea de una u otra forma, el abandono infantil era frecuente en el siglo XV y la mortalidad era altísima.

[5] La exposición de niños fue una práctica masiva, que se extendió por Europa desde el siglo XVI.

Era más frecuente el abandono nocturno, antes del alba, y no había diferencias significativas en cuanto al sexo de los bebés.

En ocasiones portaban notas de abandono, en las que solía indicarse si el niño estaba o no bautizado.

Otras veces, indicaban que volverían a recogerlo, pero esto era una práctica muy poco habitual.

[6] En España, hasta el siglo XVIII, muchos niños acogidos eran maltratados y eran utilizados como sirvientes o mano de obra barata por sus padres adoptivos.

Así mismo se reforzaba la condena de cualquier tipo de abandono que no se realizara en los lugares destinados para ello lo que impulsó la utilización del torno en el siglo XIX.

[12] A finales del siglo XVIII comenzaron a publicarse artículos que formaron un verdadero muestrario de cómo en España, al igual que en el resto de Europa, se tomaba conciencia clara sobre el problema nacional del niño expósito.

[9] En el siglo XIX, el abandono infantil adquirió enormes proporciones, llegando a 15000 niños al año o lo que es lo mismo, más de un millón de niños abandonados en España en este siglo.

En estas cifras no están cuantificados los niños fallecidos en tránsito o por infanticidio.

[2] El papel de las nodrizas o ama de crianza fue fundamental, y muchas mujeres con necesidades económicas se prestaron a esta actividad, siendo en general mujeres campesinas, donde su actividad laboral era más discreta.

[21] Algunos de esos niños eran prohijados al llegar a los 8 años, como dictaminaba la legislación en esa época.

[22] Un avance significativo fue el descubrimiento de la vacuna contra esta infección, que permitió su erradicación en el siglo XX.

En 1803 los niños abandonados tuvieron un papel histórico para llevar la vacuna de la viruela a las colonias Americanas.

[24] Al avanzar el siglo, el abandono fue disminuyendo paulatinamente y se producía en la maternidad de las inclusas y en las casas cuna, quedando la exposición como una situación residual, representando el 0.5 % durante 1930 en la inclusa de Pamplona.

[33] Durante la guerra civil no disminuyó el número de abandonos y se vivió en la Inclusa madrileña un episodio dramático.

[35] Otros médicos directores de inclusas y maternidades que contribuyeron a la mejora de las condiciones en sus centros con una disminución de la mortandad infantil y maternal en la primera mitad del siglo XX fueron los ginecólogos Santiago Dexeus Font[36] (Barcelona), Enrique Isla y Bolumburu (Madrid), Carmelo Gil Gorroño y su hijo Carmelo Gil Ibargüengoitia (Bilbao) o Vicente Serafín Gómez Salvo (Zaragoza) y los pediatras Enrique López de la Alberca (Bilbao), Josep Roig i Raventós (Barcelona), Joan Coll i Bofill (Barcelona), Ramón Gómez Ferrer (Valencia), José González-Meneses Jiménez (Sevilla) o José Antonio Alustiza (San Sebastián).