La ciudad y la toga

La metáfora se utilizó primero, y especialmente, en los antiguos lugares de enseñanza británicos como Oxford, Cambridge, Durham o Edimburgo.

[1] Aunque la expresión tiene connotaciones históricas desde la Edad Media, sigue utilizándose en la literatura y el lenguaje cotidiano en las ciudades universitarias modernas.

Durante la Edad Media, los estudiantes admitidos en las universidades europeas solían tener un estatus social de clérigo menor, y por tanto, vestían atuendos similares a los del clero.

La toga resultaba cómoda para estudiar en edificios sin calefacción y con corrientes de aire, por lo que se convirtió en una tradición en las universidades.

La toga también servía como símbolo de estatus social, ya que era poco práctica para el trabajo físico manual.

La capucha se adornaba a menudo con los colores de las universidades y designaba la afiliación universitaria del joven estudiante.

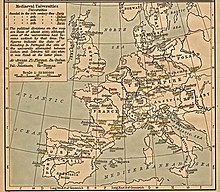

Sucesores de la Academia existieron durante nueve siglos hasta que el emperador Justiniano cerró la última, junto con otras escuelas paganas, en el año 529 a. C. En el siglo XII, cuando surgieron las primeras universidades medievales tempranas como tales, previo paso por los studia generalia (primero en Italia, como la de Bolonia y luego en toda Europa), como las de París, Oxford, Palencia o Salamanca, se fundaron sin campus físicos.

La ley aplicable variaba mucho según la persona, la organización y la zona: las propias ciudades tenían sistemas legales totalmente diferentes a los del campo circundante, e incluso dentro de la ciudad, cada gremio solía tener sus propios privilegios y derechos especiales.

Una vez que los eruditos conseguían un estatuto, iniciaban negociaciones con las autoridades municipales para obtener alquileres justos por las aulas y otras concesiones.

Los eruditos también se declaraban en huelga, abandonaban la ciudad anfitriona y no regresaban durante años.

Una vez que los escolares conseguían una carta (charte), iniciaban negociaciones con las autoridades municipales para asegurarse alquileres justos por las aulas y otras concesiones.

Los escolares también se declaraban en huelga, abandonaban la ciudad de acogida o no regresaban durante años.

Esto ocurrió en la universidad de París tras una huelga y revuelta en 1229 (iniciada por los estudiantes), que abandonó la ciudad durante dos años.

Este derecho a suspender las clases se utilizó con frecuencia en los conflictos entre la ciudad y la toga.

En varias ocasiones, los propios papas intervinieron para proteger a los escolares contra las intrusiones de las autoridades civiles locales.

Se hizo bastante común que la universidad presentara sus quejas contra el gobierno de la ciudad ante la Santa Sede, y su apelación solía tener éxito.

Así, los estudiantes medievales estaban bajo la protección legal del clero, que los protegía de cualquier daño físico.

La protección frente al derecho civil daba a los estudiantes rienda suelta en el entorno urbano para infringir las leyes seculares con casi total impunidad.

[5] Los conflictos fueron inevitables en las ciudades universitarias medievales, donde dos cuerpos gobernados por separado, con diferentes prioridades y lealtades, compartían el mismo espacio restringido.

En 1753, su presidente, Thomas Clap, empezó a celebrar cultos dominicales separados para los estudiantes en la universidad, en lugar de en la iglesia principal, porque consideraba que el ministro, Joseph Noyes, era teológicamente sospechoso.

Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y a finales del siglo XX, el número de estudiantes en todo el mundo aumentó rápidamente, lo que dio lugar a que se construyeran cada vez más residencias y alojamientos para estudiantes fuera del campus.

Más relacionadas con esta expresión están las fiestas estudiantiles desenfrenadas,[10][11] que en Estados Unidos, por ejemplo, se celebran principalmente con la participación de fraternidades y hermandades fuera del campus.

Además, en Estados Unidos también surgieron debates públicos sobre las ventajas e inconvenientes de la conexión entre la ciudad y la toga.

El ejemplo opuesto son ciudades universitarias clásicas como Cambridge, Oxford, París o Roma, cuyas universidades no suelen ser campus universitarios, sino que se extienden por numerosos edificios del centro de la ciudad y más allá, influyendo notablemente en el paisaje urbano actual.