Ildefonso Cerdá

[2] Cerdá no fue un triunfador; concentrado meticulosamente en su trabajo, tuvo problemas familiares, su proyecto de ensanche nunca fue bien visto por los estamentos locales y acabó arruinado, pues el gobierno central y el Ayuntamiento de Barcelona no le pagaban los honorarios que le debían.

Hubo de pasar un siglo para que se reconociera su legado.

[5] Pese a su ascendencia rural, los Cerdá eran gente de mundo con intereses ligados al comercio americano, un hecho que sin duda estimuló el espíritu abierto, las inquietudes y la fe en el progreso del joven Ildefonso.

Tras este periodo, en 1854 ingresó como regidor en el Ayuntamiento de Barcelona.

Fue en la década de 1850 cuando tomó una mayor conciencia social y fijó las bases de su futuro proyecto urbanístico, al ver cómo la ciudad, apremiada y ahogada por las murallas que la rodeaban, no podía crecer ni física ni higiénicamente.

Esta actuación le generó enemistades en las clases dominantes, pero fue la causa por la que acompañó a una delegación de trabajadores barceloneses a Madrid a exponer los problemas del asociacionismo obrero con Manuel Alonso Martínez, ministro de Fomento del gobierno de Baldomero Espartero.

La revolución de 1868 lo llevó nuevamente a la vida pública e ingresó en el Partido Republicano Democrático Federal.

[5] Realizó estudios estadísticos y síntesis gráficas con propuestas de viviendas para varias categorías sociales y con diferentes grados de complejidad, desde la casa aislada hasta la colectiva.

[10] Según sus cifras, se puede contabilizar el número de obreros que existían en Barcelona en aquella época: de los 54.000 obreros, unos 6500 podían considerarse "distinguidos", esto es, que podían vestirse y educarse bien.

Sólo los más diestros, generalmente casados, superaban estas cifras salariales.

Comparando los ingresos y los gastos, solamente un obrero trabajador en una fábrica textil, como tejedor de primera o segunda categoría, podía atender los gastos de su matrimonio.

Una enfermedad o un accidente imprevisto significaba el desempleo forzoso y la pérdida de los ingresos familiares.

El plan aportó la clasificación primaria del territorio: las «vías» y los espacios «intervías».

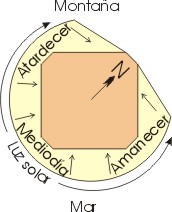

Las «intervías» (isla, manzana, bloque) son los espacios de la vida privada, donde los edificios plurifamiliares se reúnen en dos hileras en torno a un patio interior a través del cual todas las viviendas (sin excepción) reciben la luz natural del Sol, la ventilación y la alegría de vivir, como pedían los movimientos higienistas.

Del plano propuesto por Cerdà para la ciudad destacaba una previsión de crecimiento optimista e ilimitada, la ausencia programada de un centro privilegiado, su carácter matemático, geométrico y con una visión científica.

[13] Además de los aspectos higienistas, a Cerdá le preocupaba la movilidad.

[13] Cerdá despliega el trazado sobre la columna vertebral que supone la Gran Vía.

De la misma manera, se le negó un monumento que ya había sido diseñado en 1889 por Pedro Falqués y que el alcalde Rius y Taulet no quiso llevar a cabo.