Escuela de Bolonia (derecho)

Junto con el método de trabajo basado en la glosa, el proceso de consagración al que fueron sometidos los textos justinianeos, al tiempo que se les atribuía una autoridad cercana a la religión cristiana bíblica, fue nota caracterizadora del íter seguido por los glosadores.

[2] Los Glosadores fueron los primeros en volver a tratar con los textos del derecho romano íntegros, que habían sido olvidados o conocidos de forma fragmentaria durante siglos, con la difícil comprensión que esto acarreaba, no solo lingüístico (una parte de los textos se encontraba escrita en griego), sino por el elevado grado de abstracción y conceptualización que los textos encerraban.

Como estos tenían la consideración de herederos del Imperio Romano estimaban que sus leyes debían ser integradas en la compilación justinianea.

Así surge a mediados del siglo XII d. C. la que puede considerarse como la colección suprema, el Concordia discordantium canonum, cuyo artífice fue un monje español llamado Graciano.

[4] En Hispania, la continuidad de la tradición jurídica romana-vulgar tuvo lugar en un primer momento a través del Breviario y disposiciones de naturaleza edictal expedidas por los monarcas visigodos, en las que se percibía una notable influencia romana, para posteriormente continuar por medio del Liber Iudiciorum.

Además, en las zonas del mismo territorio controladas por los bizantinos también se produjo un conocimiento de la compilación jurídica justinianea al igual que aconteció en Italia.

[4] La difusión del derecho romano justinianeo por el Occidente europeo en la Alta Edad Media se constata en varias obras (si bien, también quedó reflejado en otras muchas obras que por distintos motivos no han llegado hasta nuestros días) en las que quedó plasmado la aplicación de dicho derecho.

En contraposición a esto, son pocas las citas encontradas en referencia al Digesto (533) que datan de fechas anteriores al siglo XII d. C., siendo este fenómeno lógico por ser la obra de más amplitud y complicación de toda la compilación justinianea debido a su marcado carácter doctrinal, frente al pragmatismo del Código o las Instituciones.

Otras obras de importancia en las que se estudiaron los textos del derecho justinianeo fueron el Ordo mellifluus in expositione legum romanarum, la Lectio legum brebiter facta a Leone santicssmo papa et Constantino sapientissimo imperatore y los Excerpta bobiensia.

[1] Desde mediados del siglo X d. C., los trabajos que se centraban en el derecho pasaron de ser únicamente exegéticos o compilatorios para convertirse en obras que tratan de dar una exposición general y sistemática del mismo, percibiéndose una tendencia a la aplicación práctica.

Únicamente con este juicio es fácilmente entendible porque es tanto el valor que los juristas otorgan a la obra de Justiniano.

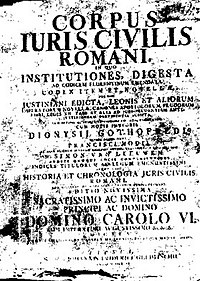

[5] El Corpus Iuris está constituido por tres partes, que son la introducción (Institutiones), una antología jurisprudencial (Digesta), así como una antología de leyes imperiales (Codex); tiempo después fue añadidada una cuarta parte (Novellae), en la que quedaron recogidas disposiciones legales posteriores de Justiniano.

Sin embargo, y a pesar de las amenazas, los comentarios no se hicieron esperar, incluso entre aquellas personas que había colaborado en la tarea codificadora.

La respuesta a esta extraña situación está en una breve Introitus de un manuscrito del Digesto vetus, pues de él se deduce que el Digesto no se conoció íntegramente en la Escuela boloñesa en un primer momento, más bien todo lo contrario, pues se fue conociendo de forma fragmentaria y paulatina.

Las Instituciones de Justiniano no presentaron ninguna peculiaridad en cuanto a división o contenido.

La compilación elaborada por Justiniano presentaba un elevado número de repeticiones y contradicciones, que se hacían más abundantes en el Digesto al recogerse en esta parte las opiniones de jurisconsultos pertenecientes a épocas distintas, que en algunas ocasiones llegaron a ser interpoladas.

Este hecho supuso un esfuerzo considerable para ellos, quienes tuvieron que abandonar la literalidad del texto para mediante su razonamiento intentar hacer una construcción sistemática de todos los textos del Corpus Iuris.

Pero los glosadores no tenían la misma concepción romana, así que se afanaron en dar definiciones y concretar claramente los conceptos, valiéndose de los regula iuris o reglas del Derecho.

Con el inédito sistema se incrementó la libertad interpretativa, al mismo tiempo que se obtuvo una proyección práctica del derecho romano, pero esto no eximía de que el método adoleciese de algunos defectos.

Como toda tendencia, y al igual que le había acontecido a la glosa, el bartolismo jurídico fue objeto de duras críticas por parte de los humanistas del siglo XV d. C., quienes reprochaban que el derecho se hubiese vuelto oscuro y confuso.

Por ello, cabe distinguir: Los jurisconsultos boloñeses también desarrollaron otros géneros literarios de menor importancia que los citados hasta el momento, como pueden ser las abbreviationes, las transformationes, los apuntes de clase o reportationes y los vocabularia, siendo estos últimos lo más parecido a un diccionario técnico-jurídico.

[17] La propagación del novedoso mecanismo de acercamiento al derecho tuvo especial éxito en el panorama continental europeo, por lo que pronto aparecieron notables escuelas de derecho romano en ciudades francesas como son Toulouse, Aviñón, Orleáns o Angers.

[17] La península itálica, tanto por ser el territorio que vio nacer a la primera de las escuelas como por tratarse del lugar en el que se asentaron las de más relevancia a nivel europeo (y por ende, mundial, pues fue un acontecimiento exclusivo del Viejo Continente), es merecedora una mención aparte al resto.

También marcó Bolonia un antes y un después en la Edad Media en cuanto a organización universitaria se refiere -autonomía o estructura organizativa-, pues las directrices que en la escuela regían (tal como aparecen en los Estatutos de 1317) fueron claves en el buen desenvolvimiento de la primitiva vida universitaria que se estaba gestando.

Si su origen fue una escuela notarial o una creación completamente nueva, es algo que en la actual situación de la investigación no se puede determinar.

Finalmente, cuando se le interponía una demanda a un estudiante, este tenía la capacidad de elegir como juez a su maestro o al obispo de la ciudad, con las lógicas ventajas que esto le suponía.

Lo frecuente era que los estudiantes que acudían a Bolonia únicamente aspirasen a formarse durante uno, tres o cinco años para posteriormente poder conseguir un empleo en la administración bien remunerado, aunque también había quienes tenían otros objetivos más ambiciosos.

Estos eran los que pretendían cursar entre siete u ocho años de estudios civiles, o en su defecto, entre cinco y seis años de estudios canónicos para poder llegar a ser doctores in iure.

Para obtener el doctorado se debe superar un doble examen, uno privado y otro público.