Dubrovnik

Dubrovnik ([dǔbroːʋniːk]ⓘ, antiguamente en español, Ragusa[2]) es una ciudad situada en el extremo sur de Croacia.

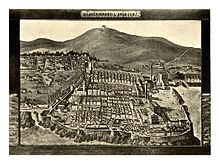

[5] Edificada en una península de la costa dálmata, la “Perla del Adriático” fue una importante potencia marítima mediterránea desde el siglo XIII.

[cita requerida] Se cuenta que el mismo Roldán, el famoso caballero, acudió en ayuda de la ciudad asediada y la liberó del invasor.

La ciudad y su contorno municipal ocupaban apenas una superficie aproximada de 1 km², pero sus navíos ya durante el inicio del Renacimiento italiano surcaban todos los mares del Levante, desde el Adriático hasta el Bósforo.

En efecto, el Idioma dalmático (muy parecido al veneciano) era la lengua autóctona de Ragusa antes del año 1000.

La pujante República de Venecia, cuyos barcos hacían escala en la costa dálmata, anhelaba anexionarse este puerto estratégico para sus fines comerciales.

La armada veneciana se puso en movimiento en 1205 y conquistó la ciudad, conservándola hasta 1358.

Gracias a este acuerdo, Ragusa fue respetada por la invasión otomana que pasó muy cerca sin reparar en ella.

El límite histórico de la expansión turca corresponde exactamente a la frontera actual entre Croacia y Bosnia-Herzegovina.

Los turcos se detuvieron en la cima de la montaña que domina como una muralla natural la ciudad, pero no descendieron.

Concedieron una especie de privilegio a esta pequeña ciudad cristiana católica, activa, apaciblemente ocupada en la industria y el comercio.

En 1377, ante la peste negra, el gobierno de Ragusa impuso la primera cuarentena moderna del mundo, limitándose ésta primera iteración a 30 días y llamándola trentino, pero cumpliendo en esencia con las actuales reglas de la cuarentena.

Adelantada del mar, coqueteó, se sometió, pactó con muchos poderes, sobre todo con la Venecia rival.

Gracias a ello, la ciudad consiguió mantener su independencia durante cerca de mil años.

Toda la economía de Ragusa se basaba en la navegación y el comercio marítimo, es decir, en los barcos.

Navegar era tan importante que cada hombre debía plantar a lo largo de su vida cien cipreses.

Para ello, sumergían la madera en agua de mar y luego la ponían a secar.

Esta costumbre explica la abundancia de cipreses en las colinas que rodean la ciudad.

En el siglo XIX, los barcos mercantes dejaron el lugar a los buques de emigrantes que partían hacia América.

Introdujo una serie de modificaciones destinadas a centralizar el poder, aunque lentamente: la burocracia, los impuestos, la religión, la educación y las estructuras comerciales.

Desafortunadamente para los residentes locales, las estrategias de centralización, que se destinaban a estimular la economía, en gran parte no surtieron los efectos esperados.

Para detener ese proceso de independencia el ejército, compuesto en su mayoría por serbios y montenegrinos, declaró la guerra a los croatas.

[11] No están claras hasta hoy las verdaderas motivaciones del asedio a la ciudad, porque si las tropas yugoslavas, muy superiores en número y fuerzas, hubiesen querido destruirla, con la fuerza con la que contaban habría quedado reducida a cenizas.

La idea era instaurar una ciudad libre al estilo de Mónaco o Hong-Kong.

Además se hablaba en los barrios marginales de Dubrovnik desde el siglo X el dialecto croata dicho entonces, erróneamente, ilirio, fuertemente impregnado por el dialecto Štokavski (Estocavo) con matices del hablado en la costa dálmata Čakavski (Chakaviano).

Ahí tenemos la historia del mariscal de campo Francesco Gondola (1633-1700) (Gundulic), que en su viaje a Moscú y su encuentro con el zar Alejo I de Rusia en 1655, siendo capitán de dragones del Emperador Leopoldo I (del Sacro Imperio Romano), según cuentan sus memorias, se entendió directamente en su dialecto eslavo, lo que trajo al zar una gran alegría por dicho intercambio diplomático, sin necesidad de utilizar traductores, llamándolo "od slovinskoga iesika", descendiente eslavo.