Demografía de Japón

Su gran población es atribuida a las grandes tasas de crecimiento en los siglos XIX y XX.

Muchos agricultores buscan trabajos a tiempo parcial cerca de las megalopolis para aumentar sus ingresos.

La ciudadanía japonesa es conferida bajo el criterio ius sanguinis, por lo que muchos grupos minoritarios monolingües del idioma japonés con frecuencia residen en Japón por generaciones bajo el estatus de residencia permanente sin adquirir la ciudadanía en su país de nacimiento, aunque legalmente se les permita hacerlo, cerca de 10 000 coreanos chamados renuevan su ciudadanía cada año.

Japón posee una población relativamente pequeña de inmigrantes chinos, filipinos, indonesios, tailandeses y vietnamitas, la mayoría de los cuales llegaron en los años 1970, y que llegó a su punto máximo en los años 80.

En los años 90 y a principios del siglo 21, los diplomáticos japoneses firmaron tratados con países del subcontinente indio para obtener aproximadamente 50.000 trabajadores temporales provenientes de sitios como Bangladés, Irán, Afganistán, Pakistán e India para que trabajasen en Japón.

En cambio los varones menores de 65 años de edad son mayoría y en franco crecimiento, es decir que la mayor parte en la población masculina en el país son personas que se encuentran en la edad juvenil y adulta.

Como otros países postindustriales, Japón enfrenta problemas asociados con una población cada vez más envejecida.

Tan recientemente como en los años 70, los gastos en asistencia social ascendieron a solo un 6% del ingreso nacional japonés.

Las estadísticas del gobierno muestran que en los años 80 un número significativo de personas dejó las grandes megalopolis (Tokio y Osaka).

Las personas identificadas como diferentes pueden ser consideradas como "contaminación", categoría aplicada históricamente a los grupos marginados de Japón, particularmente a los hisabetsu buraku, "comunidades discriminadas", comúnmente llamadas burakumin, un término que algunos encuentran ofensivo, y aquellos que consideran no aptos para casarse o tener empleo.

Hasta finales de los años 80, las personas que solicitaban la ciudadanía se esperaba que utilizaran solamente la traducción japonesa de sus nombres, e incluso como ciudadanos, continuaban siendo discriminados en la educación, empleo y matrimonio.

De ese modo, pocos escogían la naturalización, y enfrentaban restricciones legales como extranjeros, así como extremos prejuicios sociales.

Todas las personas no japonesas se les requiere por ley registrarse con el gobierno y llevar consigo tarjetas de extranjero.

Otros asiáticos, también, ya sea estudiantes o residentes permanentes, enfrentan prejuicios y fuertes distinciones sociales.

Los europeos, australianos y norteamericanos son tratados con mayor hospitalidad pero aun así encuentran difícil formar parte de la sociedad japonesa.

La discriminación contra estos grupos laborales se debe a las prohibiciones históricas del budismo contra la matanza y las nociones shinto de contaminación, así como los intentos gubernamentales de control social.

Durante el periodo Edo, a estas personas se les requería vivir en buraku (barrios) especiales, y al igual que el resto de la población, eran limitados por las leyes suntuarias basadas en la herencia de la clase social.

Las leyes sin embargo, sí eliminaron el monopolio económico que poseían sobre ciertas ocupaciones y labores.

Los buraku siguieron siendo tratados como un grupo social marginado y las pocas interacciones con la casta fueron vistas como tabú hasta finales de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque, no usado diariamente, el idioma ainu se preserva en epopeyas, canciones e historias transmitidas oralmente a través de las generaciones.

Se preservan aun ritmos de música distintivos, así como danzas y algunos festivales Ainu, pero en su mayoría solo como atractivos turísticos.

Sin embargo, evolucionó hacia un término global para el eurasiático o de herencia mixta asiático/mestizo, asiático/negro, asiático/árabe y asiático/indígena en general.

Sin embargo, el ainoko encontró problemas sociales como la pobreza, la impureza y la discriminación debido al tratamiento negativo del hāfu en los años 40 en Japón.

[12] Pronto, este también se convirtió en un término tabú debido a sus connotaciones despectivas como la ilegitimidad y la discriminación.

Del millón de niños nacidos en Japón en 2013, el 2,2% tenía uno o ambos padres no japoneses.

Los ainu, ryukyuenses y hisabetsu buraku constituyen los grupos minoritarios nativos de Japón.

Japón es uno de los países más homogéneos del Mundo, y aunque muchos alegan (en su mayoría conjeturas) que los japoneses poseen un trasfondo mixto, nada se ha probado.

0,5 millones de filipinos, 250.000 brasileños, y algunos peruanos, estadounidenses, canadienses, británicos, indonesios, tailandeses, africanos, iraníes, rusos, entre otros.

Aunque también se ven minoritarias confesiones cristianas, como los católicos (5%), anglicanos (5%) y pequeños grupos evangélicos (5%).

Énfasis en el inglés como segundo idioma, también se hablan algunas otras lenguas como, el ainu, hondo, nanto, dialectos kyushu.

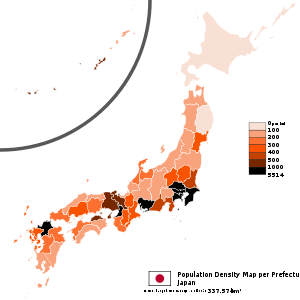

KANTO , KEIHANSHIN y TOKAI son las tres áreas metropolitanas más grandes que tienen aproximadamente 2/3 de la población total de Japón.