Conato

El término conato (del latín conātus ‘esfuerzo, empeño’ impulso, inclinación, tendencia; empresa) se usa en las primeras filosofías de la psicología y la metafísica para referirse a una inclinación innata de la materia o la mente por continuar existiendo y mejorándose.

[5] La historia del término conato es la historia de, a menudo, cambios bruscos en su significado que sirven a los propósitos de los científicos y filósofos que lo han usado en épocas y contextos distintos.

[3] Los primeros autores que hablaron del conatus escribían principalmente en latín y por tanto lo usaban no solo como un término técnico sino como una palabra común en sentido general.

Hoy en día conato se usa raramente en el sentido técnico, ya que la física y la biología evolutiva modernas utilizan conceptos, como la inercia y la conservación del momento, que lo han reemplazado.

Estos grupos usaban la palabra ὁρμήν para describir el instinto de conservación del hombre y las bestias, en sentido general.

Pensadores clásicos como Marco Tulio Cicerón y Diógenes Laercio extendieron este principio para incluir una aversión por la destrucción, pero siguieron limitando su aplicación a las motivaciones de los animales no humanos.

Por ejemplo, Diógenes Laercio negaba explícitamente la aplicación del término a las plantas.

Aquino y León Hebreo (1265-1321) relacionaban el concepto directamente con lo que Agustín (354-430 d. C.) percibía como los «movimientos naturales hacia arriba y hacia abajo o con su ser equilibrado en una posición intermedia», descrito en su De Civitate Dei, (c. 520 d. C.).

Esto no es equivalente al concepto moderno de inercia, ya que seguía siendo necesario una fuerza inherente para mantener el cuerpo en movimiento.

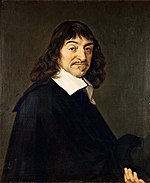

[13] Mientras que los antiguos habían utilizado el término en un sentido estrictamente antropomórfico similar a «esforzarse» o «luchar» por conseguir ciertos fines, y los filósofos escolásticos medievales habían desarrollado una noción de conato como una propiedad intrínseca de las cosas, Descartes usó el término en un sentido un tanto más mecanicista.

[15] Descartes rechazó la visión teleológica del mundo material, dominante en Occidente desde los tiempos de Aristóteles.

Dios sólo lo puso todo en movimiento al principio y después no interfiere excepto para mantener la regularidad dinámica del comportamiento mecánico de los cuerpos.

Por tanto, no existe una verdadera teleología en el movimiento de los cuerpos, ya que todo se reduce a las colisiones gobernadas por leyes y sus constantes reconfiguraciones.

[16] El conato es sólo la tendencia de los cuerpos a moverse cuando chocan con otros.

[5] No se debe pensar en estas tendencias como disposiciones o intenciones animadas, ni como propiedades inherentes o «fuerzas» de las cosas, sino como una característica externa y unificadora que Dios le ha otorgado al propio universo físico.

[19] Esta ley es una generalización del principio de inercia que Galileo desarrolló y demostró experimentalmente.

Sin embargo, criticó las definiciones anteriores porque no conseguían explicar el origen del movimiento.

Esto se convirtió en el objetivo principal del trabajo de Hobbes en este campo.

[24] La resistencia está causada por un conato opuesto; la fuerza es el movimiento más «la magnitud del cuerpo».

[33] Spinoza también utiliza el término «conato» para referirse a un concepto rudimentario de inercia, al igual que lo hizo Descartes anteriormente.

No puede haber una libertad absoluta y no condicionada de la voluntad, ya que todos los sucesos del mundo natural, incluyendo las acciones y elecciones humanas, están determinadas de acuerdo con las leyes naturales del universo, que son ineludibles.

Sin embargo, una acción puede ser libre en el sentido de que no esté constreñida o sujeta a fuerzas externas.

[48] Para Leibniz, el problema del movimiento resuelve la paradoja de Zenón.

Este conato es una suerte de movimiento instantáneo o «virtual» que poseen todas las cosas, incluso cuando están estáticas.

[50] Leibniz también usó su concepto de conato al desarrollar los principios del cálculo integral, adaptando el significado del término, en este caso, para que tuviera por significado un análogo matemático a la «fuerza» acelerativa de Newton.

Esta teoría se expone en el trabajo Tentamen de motuum coelestium causis (1689).

Giambattista Vico (1668-1744) definió el conato como la esencia de la sociedad humana,[53] y también, en un sentido más tradicional e hilozoico, como la fuerza generadora del movimiento que impregna a toda la naturaleza.

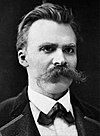

Llamó a su versión la voluntad de poder, o Wille zur Macht.

[60][61] Más o menos al mismo tiempo, Henri Bergson (1859-1941), desarrolló el principio de élan vital, o «impulso vital», que se pensaba que ayudaba en la evolución de los seres vivos.

[66] Este concepto se puede «construir para mantener la coherencia en las estructuras y funciones de un ser vivo ante las numerosas cosas que amenazan la vida».