Feudalismo en España

La Plena Edad Media presenció la conformación de monarquías feudales, que desde la crisis bajomedieval evolucionaron a monarquías autoritarias, mientras las estructuras se transformaban en la transición del feudalismo al capitalismo (nuevamente en terminología materialista) y se establecía el predominio social de un clero omnipresente y una poderosa aristocracia o alta nobleza de nuevo cuño (los "grandes").

Avanzada la Edad Moderna, España protagonizó una peculiar evolución que, en la coyuntura denominada crisis del siglo XVII, puede entenderse como un proceso de refeudalización, y que determinó su atraso secular respecto a la Europa noroccidental.

Hasta bien entrada la Edad Contemporánea la revolución liberal no suprimió las instituciones "feudales" contra las que se definía a sí misma.

La preferencia por el término "señorío" hace que buena parte de la bibliografía utilice las expresiones sistema o régimen señorial en vez de régimen o sistema feudal español.

La situación del común (tercer estado, estado llano o pueblo llano -los no privilegiados-) adquirió muy diferentes características en distintas zonas y épocas; entre la mitificada "libertad" de las presuras y concejos abiertos iniciales y la sumisión a duras condiciones serviles, y todo tipo de situaciones intermedias para los campesinos, mientras que las ciudades (de creciente importancia), regidas por un patriciado urbano, se convertían en "señoríos colectivos" sobre el campo circundante.

Para los reinos de Castilla, Navarra, Aragón y las taifas musulmanas solo consideran que hubo algunos elementos similares al feudalismo europeo, entre los que estarían instituciones como las Cortes.

Frente a ello, hay autores Medievalistas y Filósofos del derecho (críticos a la metodología marxista) que consideran inexacto la aplicación del término en la geografía española, con quizás la salvedad de Cataluña por su influencia carolingia, dado que no se presentaron las condiciones jurídicas para institucionalizar el feudum.

Previamente el debate cuestionando la existencia del feudalismo en España a partir del siglo XIX por algunos ilustrados españoles como Francisco Martínez Marina, o los historiadores romanticistas como Alexandre Herculano; como también surgirían quienes si creían en su existencia, como Francisco de Cárdenas o Rafael García Ormaechea en el siglo XX.

La sociedad era eminentemente rural, y la mayor parte del campesinado estaba en situación de dependencia respecto a los grandes propietarios territoriales en un régimen señorial que persistió durante todo el Antiguo Régimen, hasta la revolución liberal del siglo XIX.

Pese a todo, los partidarios del materialismo históricos se lograrían imponer en las universidades españoles al darse más énfasis a los estudios de la Historia del capitalismo que a los de la Edad Media, y con ello la concepción marxista del feudalismo como un mero modo de producción, que necesariamente precedió al capitalismo, reduciéndosele a un fenómeno puramente económico y opresor.

Sería así que al debate historiográfico se le agregarían tintes ideológicos y hasta políticos.

A pesar de la diferencia conceptual entre unas y otras expresiones, no hay una distinción clara en su uso bibliográfico.

La inicial preferencia por el derecho consuetudinario en el condado de Castilla fue legendaria: como expresión de su independencia del reino de León, donde se aplicaba el derecho escrito de origen visigodo, se quemaron todos los ejemplares que pudieron encontrarse del Liber Iudiciorum, y se encargó el gobierno a jueces que aplicaban los usos y costumbres y los interpretaban libremente ("fazañas" o "fueros del albedrío").

La potestad legislativa siempre correspondió en Castilla al rey, aunque las Cortes de Castilla eran el foro donde se debatían las leyes generales, y sus textos se recogían en los Cuadernos de Cortes.

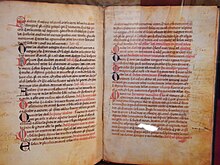

[17][18] El ordenamiento legislativo castellano medieval fue muy complejo: El Fuero Juzgo, promulgado en 1241 por Fernando III, era la traducción al leonés del Liber Iudiciorum, aplicándose como un código legislativo de derecho local.

Pervivió como derecho vigente hasta finales del siglo XIX, con la aprobación del Código Civil; e incluso con posterioridad mantiene una vigencia parcial como derecho foral civil supletorio en el País Vasco, Navarra y Aragón.

Asimismo había señoríos corporativos o terminiegos, cuyos titulares eran los concejos.

[24] En las postrimerías del siglo XV, el mapa del señorío español se vio ampliado como consecuencia de las recompensas otorgadas por los Reyes Católicos a los nobles que les habían apoyado en sus empresas militares.

En general, puede decirse que las prerrogativas señoriales durante la época de los Austrias en lo fiscal, judicial y administrativo fueron amplias.

Las necesidades económicas que acuciaron a la Corona, agudizadas en el siglo XVII, propiciaron la venta de jurisdicciones y rentas.

[24] En las ciudades, los homes bonos (omnes bonos, omnes buenos, omes bonos, omes buenos u "hombres buenos" -en la Corona de Aragón existía la denominación de ciudadanos honrados, mientras que los cátaros se llamaban a sí mismos Bons Hommes-) constituyeron un poderoso e influyente cuerpo intermedio de hombres libres, situados socialmente entre la aristocracia feudal y los campesinos.

En algunos casos debían su riqueza a actividades artesanales, mercantiles y financieras (habitualmente incompatibles con la nobleza).

[25] Con el tiempo, se identificaron con las familias en que se perpetuaban los cargos concejiles, convertidas en una verdadera oligarquía o patriciado urbano, equiparado a la pequeña nobleza y diferenciado claramente de la plebe urbana.

En los artículos 5 y 6 del Decreto se determinaba que los señoríos territoriales quedaban bajo el derecho de propiedad particular salvo aquellos que por su naturaleza debían incorporarse a la nación o los que no habían cumplido las condiciones en que se concedieron; y por lo mismo los contratos, pactos o convenios que se habían hecho en razón de aprovechamiento, arriendos de terrenos, censos u otros de esta especie celebrados entre los llamados señores y vasallos se debían considerar como contratos de particular a particular.

Es decir, se respetaban los señoríos territoriales o de simple dominio particular.

La abolición de este foro leonés, en un pleito que los concejos llevaron hasta las Cortes Constituyentes de la Segunda República, supuso el final del último residuo feudal que todavía tenía vigencia en España en 1931.

Cubrieron al rey con un manto muy rico, bordado exquisitamente; impusieron sobre su cabeza una corona de oro puro y piedras preciosas; le colocaron entre las manos el cetro.

Et a la sazón que yo esto fiz, non paré en tanto mientes.

Et otrosi tengo por bien et mando, que quando yo enuiare por estos caualleros, assi como sobredicho es, o el conceio los enuiaredes a mi, por pro de uuestro conceio, que traya cada caualero tres tres / bestias e non mas.

Otrossi mando que los menestrales non echen suerte en el Juzgado por seer Juez, ca el Juez deve tener la seña: e tengo que si a afronta viniesse: o a logar del periglo yo me viesse raez la toviese [en otra versión: e omne vil o rafez toviesse la senna que podíe caer el Conceio en grant onta e en grant vergüença, e por end tengo por bien que qui la ovyere a tener que sea cavero e omne bueno de vergüença].