En teoría de la música clásica , un acorde napolitano (o simplemente un " napolitano ") es un acorde mayor construido en el grado de segunda escala ( supertónico ) rebajado ( bemol ) . En el análisis schenkeriano , se le conoce como frigio II , [1] ya que en las escalas menores el acorde se construye sobre las notas del modo frigio correspondiente .

Aunque a veces se indica con una "N" en lugar de una " ♭ II", [2] algunos analistas prefieren esta última porque indica la relación de este acorde con el supertónico. [3] El acorde napolitano no entra en las categorías de mezcla o tonicización . Además, ni siquiera los schenkerianos como Carl Schachter consideran este acorde como una señal de un cambio al modo frigio . [3] Por lo tanto, al igual que los acordes de sexta aumentada, debe asignarse a una categoría separada de alteración cromática .

En la música clásica europea , el napolitano ocurre más comúnmente en primera inversión , por lo que se anota como ♭ II 6 o N 6 y normalmente se lo denomina sexto acorde napolitano . [4] En do mayor o do menor, por ejemplo, un acorde de sexta napolitana en primera inversión contiene un intervalo de sexta menor entre fa y re ♭ .

El acorde de sexta napolitana es un modismo específico de la música clásica . Otras tradiciones musicales suelen presentar armonías ♭ II (p. ej., acorde de re ♭ mayor en las tonalidades de do mayor o do menor), pero generalmente en posición fundamental. A veces se los denomina acordes "napolitanos", pero rara vez siguen las funciones clásicas de voz principal y acordes que se describen a continuación. Para obtener ejemplos y debates, consulte Sustitución de tritono o la sección "En la música popular" a continuación.

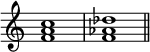

Especialmente en su aparición más común (como tríada en primera inversión ), el acorde se conoce como sexta napolitana :

En la armonía tonal , la función del acorde napolitano es preparar la dominante , sustituyendo al acorde IV o ii (particularmente ii 6 ). Por ejemplo, suele preceder a una cadencia auténtica , donde funciona como una especie de subdominante (IV). En tales circunstancias, la sexta napolitana es una alteración cromática de la subdominante y tiene un sonido conmovedor y inmediatamente reconocible.

Por ejemplo, en do mayor, la tríada IV (subdominante) en posición fundamental contiene las notas fa, la y do. Al bajar el la en un semitono a la ♭ y elevar el do a re ♭ , el acorde de sexta napolitana fa– Se forma A ♭ –D ♭ .

En do menor, el parecido entre la subdominante (FA ♭ –C ) y la napolitana (FA ♭ –D ♭ ) es aún más fuerte ya que sólo una nota difiere en medio tono. (La napolitana también está a sólo medio paso de la tríada supertónica disminuida en menor en primera inversión, F – A ♭ –D, y por lo tanto se encuentra cromáticamente entre los dos acordes de función subdominantes primarios).

El acorde de sexta napolitana es particularmente común en tonalidades menores . Como una simple alteración de la tríada subdominante (iv) del modo menor, proporciona contraste como acorde mayor en comparación con la tríada subdominante menor o la tríada supertónica disminuida .

Un uso común del acorde napolitano es en tonicizaciones y modulaciones a diferentes tonalidades. Es el medio más común de modular un semitono, que generalmente se hace usando el acorde I en una tonalidad mayor como un acorde napolitano (o un acorde supertónico mayor bemol en la nueva tonalidad, un semitono por debajo del original).

Ocasionalmente, se agrega una séptima menor o una sexta aumentada al acorde napolitano, lo que lo convierte en un dominante secundario potencial que puede permitir la tonicización o modulación del área de la tecla ♭ V/ ♯ IV en relación con la tónica primaria. Si la nota agregada se anotó como séptima menor o sexta aumentada depende en gran medida de cómo se resuelve el acorde. Por ejemplo, en do mayor o do menor, el acorde napolitano con una sexta aumentada (si ♮ agregada al acorde de re ♭ mayor) muy probablemente se resuelve en do mayor o menor, o posiblemente en alguna otra tonalidad estrechamente relacionada, como fa menor.

Sin embargo, si la nota adicional se considera una séptima agregada (C ♭ ), esta es la mejor notación si la música va a conducir a G ♭ mayor o menor. Si el compositor optó por dirigirse a fa ♯ mayor o menor, muy probablemente el acorde napolitano se anotaría enarmónicamente basándose en C ♯ (por ejemplo: C ♯ –E ♯ –G ♯ –B), aunque los compositores varían en su práctica en tales sutilezas enarmónicas.

Otro uso de este tipo del napolitano es junto con el acorde de sexta aumentada alemán , que puede servir como acorde pivote para tonificar el napolitano como tónico ( ). En do mayor/menor, el acorde de sexta aumentada alemán es un acorde enarmónico de La ♭ 7 , que podría llevar como dominante secundaria a D ♭ , el área tonal napolitana. Como dominante de ♭ II, el acorde A ♭ 7 puede luego ser reescrito como una sexta aumentada alemana, resolviéndose en la tonalidad inicial de Do mayor/menor.

A veces nos encontramos con una tríada menor en el segundo grado napolitano en lugar de la mayor: por ejemplo, un acorde de re ♭ menor en clave de do mayor o do menor. A veces, esto se rechaza enarmónicamente como si ocurriera en la tónica afilada, es decir, un acorde de do ♯ menor en do mayor o do menor. Tiene la misma función que la napolitana mayor pero se considera más expresiva. [6]

Debido a su estrecha relación con la subdominante, la sexta napolitana se resuelve en la dominante utilizando una voz principal similar . En el presente ejemplo de una tónica en do mayor/menor, el re ♭ generalmente baja dos pasos hasta el tono principal si ♮ (creando el intervalo melódico expresivo de una tercera disminuida , uno de los pocos lugares en los que se acepta este intervalo en la voz tradicional). -principal), mientras que el fa en el bajo sube paso a paso hasta la raíz dominante G. La quinta del acorde (A ♭ ) generalmente también se resuelve un semitono hasta G. En la armonía de cuatro partes , la nota de bajo Fa generalmente se duplica, y esta Fa duplicada se resuelve en Re o permanece como la séptima Fa del acorde de séptima dominante de sol mayor . En resumen, la resolución convencional es que todas las voces superiores bajen contra un bajo ascendente.

Hay que tener cuidado de evitar quintas consecutivas al pasar de la napolitana a la cadencial6

4. La solución más sencilla es evitar colocar la quinta del acorde en la voz de soprano. Si la raíz o la tercera (doblada) está en la voz de soprano, todas las partes superiores simplemente se resuelven hacia abajo mientras el bajo sube. Sin embargo, según algunos teóricos, una quinta consecutiva tan inusual (con ambas partes descendiendo un semitono) está permitida en la armonía cromática, siempre que no involucre la voz del bajo. (La misma concesión a menudo se hace de manera más explícita para la sexta aumentada alemana , excepto en ese caso que puede involucrar al bajo, o debe hacerlo , si el acorde está en su posición fundamental habitual.)

El acorde ♭ II a veces se usa en posición fundamental (en cuyo caso puede haber incluso más concesiones con respecto a quintas consecutivas, similares a las que acabamos de comentar). El uso de un acorde napolitano en posición fundamental puede resultar atractivo para los compositores que desean que el acorde se resuelva hacia afuera hasta la dominante en primera inversión ; el supertónico bemol se mueve al tono principal (en do mayor, re ♭ a si) y el submediante bemol puede bajar al tono dominante o subir al tono principal (la ♭ a sol o si).

En casos muy raros, el acorde se produce en segunda inversión; por ejemplo, en El Mesías de Handel , en el aria "Alégrate mucho". Esto ocurre en el compás 61, donde el Si bemol en el bajo con un acorde de Mi bemol mayor encima es un acorde napolitano de segunda inversión dentro de la tonalidad de re menor de la sección si del aria. [7]

Desde principios del siglo XVII, los compositores tomaron conciencia del poder expresivo del acorde napolitano, especialmente para transmitir momentos de intenso sentimiento.

En su oratorio Jefté , Giacomo Carissimi retrata las lágrimas de dolor ("lacrimato") de la hija de Jefté y sus compañeras ante la perspectiva de su brutal destino. Según Richard Taruskin , "El lamento de la hija... hace un uso especialmente afectivo del segundo grado rebajado 'frigio' en las cadencias, produciendo lo que más tarde se llamaría la armonía napolitana (o 'sexta napolitana)'". [8] (B ♭ en clave de La menor).

En su ópera King Arthur , Henry Purcell presenta el acorde (D ♭ en clave de do menor) entre una gama de "armonías cromáticas atrevidas" [9] y "extraños semitonos deslizantes" [10] para evocar la sensación de frío intenso en Acto 3, Escena 2, cuando el espíritu del invierno, el impresionante "Genio frío", se despierta de su letargo.

A diferencia de Purcell, el movimiento inicial de "Summer" de Las cuatro estaciones de Vivaldi , "un descenso de cuatro notas transformado por la armonía de sexta napolitana" [11] realza la sensación de cansancio y languidez bajo el sol ardiente (A ♭ en clave de sol menor). Como dice el soneto que acompaña la música:

Sotto dura Staggion dal Sole accesa

Langue l' huom, langue 'l gregge, ed arde il Pino;(Bajo una estación dura, encendida por el sol

Languidece el hombre, languidece el rebaño y quema el pino.)

Paul Everett describe el pasaje anterior como "un conjunto de gestos desarmadoramente 'lentos', métricamente dislocados, que deben representar tanto el letargo del hombre ansioso como el calor opresivo de un día sin aire". [12]

En la Pasión según San Mateo , n.° 19 de JS Bach , el episodio que transmite la agonía de Cristo en el jardín de Getsemaní , el acorde napolitano (sol ♭ en clave de fa menor) se utiliza en la palabra "Plagen" (tormentos) en el Armonización coral cantada por el coro:

Según John Eliot Gardiner , "El coro de voz suave que responde... imbuye [a la música] de una cualidad misteriosa, casi como si un drama silencioso estuviera teniendo lugar a cierta distancia de la acción principal: la 'Agonía en el huerto' de Cristo". y su aceptación de su papel de Salvador". [13]

El acorde napolitano era un idioma favorito entre los compositores del período clásico . En su Sonata para piano en do menor , "una obra maestra de poder trágico", [14] Haydn utiliza el acorde (D ♭ en la tonalidad de do menor) al cerrar la declaración inicial de su primer tema:

Haydn hace un uso más amplio de este acorde en el final de la sonata con un efecto poderoso y dramático:

Ludwig van Beethoven utilizó el acorde napolitano con frecuencia en algunas de sus obras más conocidas, incluida la apertura de su Sonata Claro de luna , op. 27 núm. 2 :

Wilfrid Mellers ve la aparente tranquilidad de estos compases como "engañosa, ya que en el compás 3 el fa sostenido del bajo se armoniza no como un subdominante sino, con el re aplanado del triplete de corcheas como una primera inversión del acorde napolitano de re mayor. La progresión implícita desde re natural hasta si sostenido cadencial da una pequeña puñalada al sistema nervioso." [15]

Sonata Appassionata de Beethoven , op. 57 utiliza el acorde napolitano en un lienzo armónico más amplio. Tanto el primer como el último movimiento de la sonata se abren con una frase repetida un semitono más alto (G ♭ en clave de fa menor). [dieciséis]

Otros ejemplos del uso del acorde por parte de Beethoven ocurren en los primeros compases del Cuarteto de cuerda op. 59 No.2 , Cuarteto de cuerda op. 95 , y el tercer movimiento de la Sonata Hammerklavier . [17]

Un poderoso ejemplo de Schubert lo encontramos en su único movimiento Quartett-Satz (1820). La apertura "tiene una intensidad dramática... que es tanto más poderosa porque comienza tranquilamente". [18] El pasaje culmina con un acorde napolitano (D ♭ en clave de do menor):

Según Roger Scruton , "Es como si un espíritu hubiera surgido de las turbulentas nubes y de repente irrumpiera en la luz: las nubes se formaron a partir de la clave de do menor, el espíritu mismo, finalmente liberado, estando en la negación de Do menor, es decir, re bemol mayor." [19] Scruton ve el "conflicto de semitonos" que se repite en diferentes tonalidades a medida que avanza el movimiento como una característica unificadora que ha "penetrado toda la estructura de la pieza". [20]

En la cuarta escena de la ópera Das Rheingold de Richard Wagner , la diosa de la tierra Erda profetiza la inminente perdición de los dioses. La orquestación de Wagner yuxtapone aquí dos importantes leitmotiv dramáticos , uno ascendente para representar a Erda y el otro, "una variante descendente del motivo de Erda tocada sobre un acorde de sexta napolitana" [21] con la intención de transmitir su caída final [22] a Efecto siniestro y escalofriante. (D en clave de C ♯ menor):

En la música rock y pop , los acordes ♭ II suelen aparecer en la posición fundamental y con una voz principal no clásica. Ejemplos incluyen: