Militarismo

Su posición más extrema sería el «pretorianismo», es decir, «la insubordinación e influencia inmoderada del Ejército en la toma de decisiones políticas».

[2] El militarismo tiende a ser definido en oposición directa con los movimientos por la paz de los tiempos modernos.

Samuel E. Finer en Los militares en la política mundial (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1969) ha definido cuatro formas del intervencionismo militar en política:[6] El militarismo en España es un tema clásico de la historiografía de la Edad Contemporánea en España.

Esto fue evidente en el periodo Sengoku o Era de los Estados Combatientes del Japón del siglo XV, en el que los poderosos señores de la guerra samurái (daimyōs) desempeñaron un papel importante en la política japonesa.

El militarismo no fue introducido en la vida diaria hasta el advenimiento de las instituciones modernas, particularmente las escuelas, que se convirtieron en parte del aparato del Estado cuando el Imperio Otomano fue sucedido por un nuevo Estado-nación, la República de Turquía, en 1923.

Los fundadores de la república estaban decididos a romper con el pasado y modernizar el país.

Hubo, sin embargo, una contradicción inherente, puesto que su visión modernizadora estaba limitada por sus raíces militares.

En Turquía, un gobierno liberal que se alineó con las fuerzas sociales conservadoras terminó el régimen de partido único.

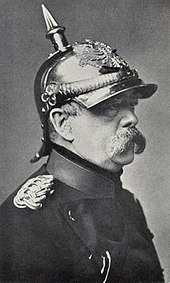

Sin embargo, Hans Rosenberg ve su origen ya en la Orden Teutónica y su colonización de Prusia durante la Baja Edad Media, cuando mercenarios del Sacro Imperio Romano Germánico recibieron tierras de la Orden y formaron gradualmente una nueva nobleza prusiana militarista terrateniente, de la que más tarde evolucionaría la nobleza Junker.

El escritor militar prusiano Georg Henirich von Berenhorst escribiría más tarde en retrospectiva que desde el reinado del rey soldado, Prusia siempre siguió siendo "no un país con un ejército, sino un ejército con un país" (una cita a menudo atribuida erróneamente a Voltaire y Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau).