Sant Gervasi-La Bonanova

Antiguamente fue junto con Sant Gervasi-Galvany un municipio independiente denominado San Gervasio de Cassolas.

Durante el siglo XIX, este barrio, al ser descubierto por la burguesía barcelonesa, se convirtió en el lugar ideal para construir sus segundas residencias y sus nuevas mansiones.

Así encontraríamos el barrio urbanizado con grandes palacetes, villas modernistas, conventos y demás.

Hoy en día aún podemos observar parte de este legado modernista en sus edificios y sus calles.

En el gráfico siguiente se muestra como la población apenas ha crecido en 1887 personas en los últimos 10 años, algo que define muy bien las tendencias del barrio: hay un movimiento poblacional muy reducido.

En relación con la tendencia poblacional, los nacimientos se reducen a la vez que la población aumenta.

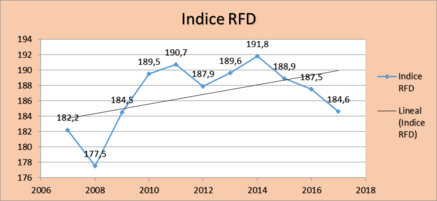

En el gráfico, podemos observar, como los flujos abruptos son comunes, pero no se alejan demasiado de la tendencia, manteniendo cuenta estabilidad.

Se puede ver en el gráfico como la inmigración lleva en una tendencia ascendente desde 2012, llegando en 2019 a representar el 5'8% de la población total del barrio.

Se puede observar claramente como durante los años 2010 y 2011 se registra un descenso muy abrupto de la emigración, yendo desde 2019 personas que declaraban una salida del barrio hasta 688 personas, cifra de la que no diferirán demasiado las siguientes, con un ligero aumento en 2020, con 814 emigrantes registrados.

El RFD se obtiene combinando variables como la situación laboral, el nivel educativo o la capacidad de consumo.

Los únicos restos que se conservan del antiguo palacio son las cisternas y las murallas.

El edificio modernista originalmente era un asilo para invidentes construido en 1904 por el arquitecto Josep Domenech i Estapà.

Posteriormente fue adquirida por el industrial del algodón Alfred Mata que edificó una casa rodeada de jardines, diseñada por paisajista Nicolau M. Rubió Tuduri en 1918.

[10] La representación literaria del barrio de Sant Gervasi y la Bonanova no es escasa.

Este ha sido el protagonista de muchas novelas contemporáneas del siglo XX, sobre todo.

Eduardo Mendoza, con su lenguaje humorístico, retrata una Barcelona cotidiana y cercana al absurdo y lo ridículo como núcleo del carácter urbano de una ciudad que se vende como cosmopolita, pero su historia se aleja de este mismo concepto.

Paralelamente, autoras españolas de lo que conocemos por la Generación del 27, llamadas también las Sinsombrero por su carácter revolucionario, se han situado en La Bonanova para crear sus personajes e historias.

en clave crítica, los textos vanguardistas surrealistas de estos autores atacan a las clases pudientes.

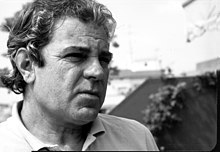

Juan Marsé nos ha deleitado con innumerables obras sobre la ciudad, con un tono ciertamente directo y realista.

El Eixample, Sarrià, Sant Gervasi y la Bonanova se convierten así en protagonistas añadidos a una historia cruda de una posguerra desgarradora.