Idioma tartésico

Muchos historiadores se han decantado por una denominación diferente para la lengua de estas estelas: sudlusitana (Schmoll, Rodríguez Ramos, y hasta hace poco también Untermann), puesto que los textos no aparecen en zona considerada tartésica (que estaría entre Huelva y el valle del Guadalquivir).

Del testimonio de la zona andaluza de época romana, Untermann ha demostrado que la península ibérica se divide en tres regiones según los términos usados para los nombres de ciudades: unos son los íberos en iltiŕ- (básicamente en la zona mediterránea), otros son los celtas en -briga, mientras que en el sector del Bajo Guadalquivir predominan unos topónimos que se pueden encontrar desde Lisboa a Málaga y que presentan el formante -ipa/-ipo/-ippo, tal como vemos en Oliss-ippo (Lisboa) y en otros como Baes-ippo, Il-ipa, Ipo-lca y otros con el sufijo -oba/-uba, como en On-oba (Huelva), Cord-uba (Córdoba), Ipo-noba, Maen-oba, Ob-ulco u Osson-oba.

Tampoco se conoce con exactitud cuándo se dejaría de hablar la lengua tartesia, pero se puede suponer que, al igual que en el resto del sur peninsular, la aculturación causada por los romanos sería relativamente rápida al producirse la reorganización administrativa en provincias y las colonizaciones latinas, tras las derrotas militares de las anteriores jerarquías de poder.

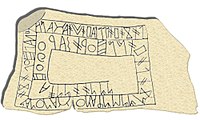

Sobre el origen de las escrituras paleohispánicas no hay consenso: para algunos investigadores su origen está directa y únicamente vinculado al alfabeto fenicio, mientras que para otros en su creación también habría influido el alfabeto griego y hasta algunos signos tomados de una tradición local indígena.

Con la excepción del alfabeto greco-ibérico, el resto de escrituras paleohispánicas comparten una característica tipológica distintiva: presentan signos con valor silábico para las oclusivas y signos con valor alfabético para el resto de consonantes y vocales.

Existen signos cuya lectura no es segura y los textos casi nunca presentan separación entre palabras.

Algunos posibles antropónimos serían: aarkuuior, aipuuris, akoolion, arpuuiel, koopeelipoon, lokoopooniir, ooŕoir, pootiiea, śutuuiirea, taalainon, tiirtoos, uarpooiir o uursaar.

Estrabón comenta que : Desde 1966 se han producido diversos intentos de filiar la lengua de las inscripciones tartesias, yendo la totalidad de los intentos orientada a identificarla como una lengua indoeuropea, pero, por interesantes que estos intentos puedan ser, no han llegado a ninguna conclusión definitiva y, de hecho, recientemente se ha propuesto la hipótesis contraria: que los datos disponibles abogan porque sea una lengua no indoeuropea.

La teoría celta es históricamente congruente, dado que las fuentes greco-latinas mencionan expresamente la presencia de celtici en la Bética, por más que su presencia es interpretable con una llegada tardía a partir del s. V aC (o incluso en el s. IIaC) y no parecen relacionables con la toponimia tartesia, sino con los topónimos en briga.

Así en uarpaan tendríamos el prefijo indoeuropeo uper con la caída de la /p/ típica de las lenguas celtas y el término vendría a significar supremo, en el nombre aipuuris tendríamos un indoeuropeo aikwo-rex ('el rey justo') con una evolución fonética idéntica a la del galo; en el inicio lokoopooniirapoo habría que leer Logo-bo Niira-bo en donde tendríamos una mención al dios celta Lug y a ner ('hombre', 'guerrero'), declinados según un dativo plural -bo (celtibérico -bos, latín -bus) que indicaría las divinidades a las que estaría dedicada la inscripción.

En los últimos años la tesis del profesor de la Universidad de Gales, John T. Koch,[3] que ve en la lengua del suroeste o tartésica la más antigua lengua celta documentada, que remontaría al siglo VIII a. C. ha cobrado mucha fuerza.

[4] A pesar de ello todavía no hay un completo consenso científico sobre el tema.