Los nahuas ( / ˈnɑːwɑːz / NAH - wahz [ 1] ) son un grupo de pueblos indígenas de México , El Salvador , Guatemala , Honduras , Nicaragua y Costa Rica . [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Constituyen el grupo indígena más grande de México y el segundo más grande de El Salvador. [9] [10] Son una etnia mesoamericana . Los mexicas ( aztecas ) eran de etnia nahua , y a menudo se piensa que los toltecas también lo eran, aunque en el período precolombino los nahuas se subdividían en muchos grupos que no necesariamente compartían una identidad común.

Sus lenguas nahuas , o náhuatl , constan de muchas variantes , varias de las cuales son mutuamente ininteligibles . Alrededor de 1,5 millones de nahuas hablan náhuatl y otro millón habla sólo español . En El Salvador quedan menos de 1.000 hablantes nativos de náhuatl. [11]

Se sugiere que los pueblos nahuas se originaron cerca de Aridoamérica , en regiones de los actuales estados mexicanos de Durango y Nayarit o la región del Bajío . Se separaron de los otros pueblos de habla uto-azteca y emigraron al centro de México alrededor del año 500 d.C. Luego, los nahuas se asentaron en la cuenca de México y sus alrededores y se extendieron hasta convertirse en el pueblo dominante en el centro de México. Sin embargo, las poblaciones de habla náhuatl estaban presentes en poblaciones más pequeñas en toda Mesoamérica.

El nombre Nahua se deriva de la raíz de la palabra náhuatl nāhua- [ˈnaːwa-] , [12] que generalmente significa "audible, inteligible, claro" con diferentes derivaciones que incluyen "lenguaje" (de ahí nāhuat(i) [ˈnaːwat(i)] "hablar claramente" y nāhuatl [ˈnaːwat͡ɬ] ambos "algo que emite un sonido agradable" y "alguien que habla bien o habla su propio idioma"). [13] Se usó en contraste con popoloca [popoˈloka] , "hablar de manera ininteligible" o "hablar una lengua extranjera". [14] Otro término relacionado es Nāhuatlācatl [naːwaˈt͡ɬaːkat͡ɬ] (singular) o Nāhuatlācah [naːwaˈt͡ɬaːkaʔ] ( plural ), literalmente "gente de habla náhuatl". [13]

A los nahuas también se les llama a veces aztecas . El uso de este término para los nahuas generalmente ha perdido popularidad entre los estudiosos, aunque todavía se usa para el Imperio Azteca . También han sido llamados Mēxihcatl [meːˈʃiʔkat͡ɬ] (singular), Mēxihcah [meːˈʃiʔkaʔ] (plural) [15] o en español Mexicano(s) [mexiˈkano(s)] "mexicanos", en honor a los mexicas , la tribu nahua que fundó la Imperio Azteca .

A principios del siglo XVI, las poblaciones nahuas ocuparon territorios que se extendían por Mesoamérica hasta el sur de Panamá . [16] Sin embargo, su área central era el centro de México , incluido el Valle de México , el Valle de Toluca , la mitad oriental de la cuenca del río Balsas y la actual Tlaxcala y la mayor parte de Puebla , aunque otros grupos lingüísticos y étnicos vivían en estos áreas también. También estuvieron presentes en grandes cantidades en El Salvador , el sureste de Veracruz , Colima y la costa de Michoacán . El náhuatl clásico era una lengua franca en el centro de México antes de la conquista española debido a la hegemonía azteca, [17] y su papel no sólo se conservó sino que se amplió en la etapa inicial del dominio colonial, alentado por los españoles como lengua literaria y herramienta para convertir diversos pueblos mesoamericanos. Hay muchos topónimos náhuatl en regiones donde los nahuas no eran el grupo más poblado (incluidos los nombres de Guatemala y varios estados mexicanos), debido a la expansión azteca, las invasiones españolas en las que los tlaxcaltecas sirvieron como fuerza principal y el uso del náhuatl como una lengua franca.

La última de las poblaciones nahuas del sur hoy son los pipiles de El Salvador. Las poblaciones nahuas en México se concentran en el centro del país, con la mayoría de sus hablantes en los estados de Puebla , Veracruz , Hidalgo , Guerrero y San Luis Potosí . Sin embargo, hay poblaciones más pequeñas repartidas por todo el país debido a los recientes movimientos de población dentro de México. En los últimos 50 años, han aparecido poblaciones nahuas en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York , Los Ángeles y Houston . [18]

La evidencia arqueológica, histórica y lingüística sugiere que los nahuas originalmente vinieron de los desiertos del norte de México ( Aridoamérica ) y emigraron al centro de México en varias oleadas. [19] La presencia del pueblo mexicanero (que habla una variante náhuatl) en esta zona hasta el día de hoy afirma esta teoría. Antes de que los nahuas ingresaran a Mesoamérica, probablemente vivieron durante un tiempo en el noroeste de México junto con los pueblos cora y huicholes . [20] El primer grupo de nahuas que se separó del grupo principal fueron los pochutec , que se establecieron en la costa del Pacífico de Oaxaca posiblemente ya en el año 400 d.C. [21] Del c. En el año 600 d.C., los nahuas ascendieron rápidamente al poder en el centro de México y se expandieron a áreas anteriormente ocupadas por los pueblos otomanguean , totonacan y huasteca . [22] A través de su integración en el área cultural mesoamericana , los nahuas adoptaron muchos rasgos culturales, incluida la agricultura y el urbanismo del maíz, prácticas religiosas que incluyen un calendario ritual de 260 días y la práctica de sacrificios humanos y la construcción de arquitectura monumental y el uso de escritura logográfica. .

Alrededor del año 1000 EC, el pueblo tolteca , que normalmente se supone que era de etnia nahua, estableció dominio sobre gran parte del centro de México, que gobernaron desde Tollan Xicocotitlan . [23]

A partir de este período, los nahuas fueron el grupo étnico dominante en el Valle de México y mucho más allá, y siguieron llegando migraciones desde el norte. Después de la caída de los toltecas siguió un período de grandes movimientos de población y algunos grupos nahuas como los pipiles y nicarao llegaron hasta el sur de Nicaragua. Y en el centro de México, diferentes grupos nahuas basados en sus diferentes ciudades-estado "Altepetl" lucharon por el dominio político. Los Xochimilca, con base en Xochimilco , gobernaban una zona al sur del lago de Texcoco ; los tepanecas gobernaron el área al oeste y los acolhua gobernaron un área al este del valle. Una de las últimas migraciones nahuas en llegar al valle se instaló en una isla en el lago de Texcoco y procedió a subyugar a las tribus circundantes. Este grupo eran los mexicas que durante los siguientes 300 años se convirtieron en el grupo étnico dominante de Mesoamérica gobernando desde Tenochtitlán, su capital insular. Formaron el Imperio Azteca después de aliarse con los tepanecas y los acolhuas de Texcoco, extendiendo la influencia política y lingüística de los nahuas hasta Centroamérica.

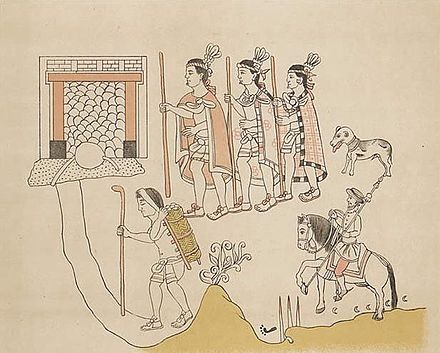

En 1519, una expedición de españoles que navegaba desde Cuba bajo el liderazgo de Hernán Cortés llegó a la costa del golfo de México, cerca de la ciudad totonaca de Quiyahuiztlán . Los totonacas fueron uno de los pueblos que fueron subyugados políticamente por los aztecas y de inmediato se envió un mensaje al emperador azteca (en náhuatl, Tlatoani ) de Tenochtitlan Motecuhzoma II . Hacia el interior, los españoles encontraron y lucharon con fuerzas totonacas y fuerzas nahuas del Altepetl independiente de Tlaxcallan . Los tlaxcaltecas eran un grupo nahua que había evitado ser subyugado por los aztecas. Después de ser derrotados en batalla por los españoles, los tlaxcaltecas firmaron una alianza con Cortés que sería invaluable en la lucha contra los aztecas. [24] Las fuerzas españolas y tlaxcaltecas marcharon sobre varias ciudades que estaban bajo dominio azteca y las "liberaron", antes de llegar a la capital azteca de Tenochtitlán. Allí fueron recibidos como invitados por Motecuhzoma II, pero al cabo de un tiempo tomaron prisionero al gobernante. Cuando la nobleza azteca se dio cuenta de que su gobernante había sido convertido en un títere español, atacaron a los españoles y los expulsaron de la ciudad. Los españoles buscaron refugio en Tlaxcala donde se reagruparon y esperaron refuerzos. Durante el año siguiente cooperaron con grandes ejércitos tlaxcaltecas y emprendieron una campaña de asedio que resultó en la caída final de Tenochtitlán. Después de la caída de Tenochtitlán, las fuerzas españolas ahora también se aliaron con los aztecas para incorporar todas las provincias aztecas anteriores al reino de la Nueva España . Nueva España se fundó como un estado bajo dominio español pero donde los nahuas fueron reconocidos como aliados de los gobernantes y como tales se les otorgaron privilegios y un grado de independencia que otros pueblos indígenas de la zona no disfrutaban. Recientemente, historiadores como Stephanie Wood y Matthew Restall han argumentado que los nahuas no vivieron la conquista como algo sustancialmente diferente del tipo de conflictos étnicos a los que estaban acostumbrados y que, de hecho, es posible que al principio la interpretaran como una derrota de sus pueblos. un grupo nahua por otro. [25]

Con la llegada de los españoles a Mesoamérica se produjo una nueva situación política. El período ha sido ampliamente estudiado por los historiadores, y Charles Gibson publicó una monografía clásica titulada Los aztecas bajo el dominio español . [26] El historiador James Lockhart se basó en ese trabajo y publicó The Nahuas After the Conquest en 1992. Divide la historia colonial de los nahuas en tres etapas basándose en gran medida en evidencia lingüística en fuentes náhuatl a nivel local, que según él son un índice de el grado de interacción entre españoles y nahuas y los cambios en la cultura nahua. [27] Se puede encontrar una descripción general de los nahuas del México central colonial en la Historia de Cambridge de los pueblos nativos de las Américas . [28]

El período temprano vio las primeras etapas del establecimiento de iglesias por parte de frailes mendicantes en grandes e importantes ciudades indias, la afirmación del control de la corona sobre Nueva España por parte de la Corte Suprema ( Audiencia ) y luego el establecimiento del virreinato y el apogeo del conquistador. poder sobre los indígenas a través de la encomienda . En la etapa inicial del período colonial, el contacto entre los españoles y las poblaciones indígenas fue limitado. Consistía principalmente en los mendigos que buscaban convertir a la población al catolicismo y en la reorganización del sistema tributario indígena para beneficiar a los españoles individuales. El sistema indígena de asentamientos más pequeños que pagaban tributos y prestaban servicios laborales a entidades políticas dominantes se transformó en el sistema de Encomienda . Indígenas de determinados pueblos rindieron homenaje a un encomendero español a quien se le adjudicó la labor y tributo de ese pueblo. [29] [30] En este período inicial, el gobernante indígena hereditario o tlatoani y los nobles continuaron manteniendo el poder localmente y fueron clave para movilizar tributos y mano de obra para los encomenderos. También continuaron ostentando títulos del período anterior a la conquista. La mayoría aceptó el bautismo de buena gana, por lo que los registros de este período muestran a las élites nahuas con nombres cristianos (que indican el bautismo) y muchos con el título nobiliario español de don . Un conjunto de censos en náhuatl alfabético para la región de Cuernavaca c. 1535 nos da una línea de base para el impacto del español en el náhuatl, mostrando pocos préstamos españoles adoptados al náhuatl. [31]

Mientras los españoles buscaban extender su dominio político hasta los rincones más remotos de Mesoamérica, los nahuas los acompañaron como auxiliares. A principios del período colonial, se establecieron nuevos asentamientos nahuas en el norte de México y en el extremo sur de América Central. Las fuerzas nahuas a menudo formaban la mayor parte de las expediciones militares españolas que conquistaron a otros pueblos mesoamericanos, como los mayas , los zapotecas y los mixtecos .

Con la llegada de los misioneros cristianos, la primera prioridad de las autoridades coloniales fue erradicar las prácticas religiosas indígenas, algo que lograron mediante una combinación de violencia y amenazas de violencia, y una educación paciente. Los nahuas fueron bautizados con nombres españoles. Los nahuas que no abandonaron sus prácticas religiosas fueron severamente castigados o ejecutados. Los nahuas, sin embargo, muchas veces incorporaron prácticas y creencias precristianas a la religión cristiana sin que las autoridades se dieran cuenta. A menudo siguieron practicando su propia religión en la intimidad de sus hogares, especialmente en las zonas rurales donde la presencia española era casi total y el proceso de conversión era lento.

Los nahuas rápidamente adoptaron como propia la escritura alfabética latina. A los 20 años de la llegada de los españoles, los nahuas ya estaban componiendo textos en su propio idioma. En 1536 se inauguró la primera universidad de América , el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco . Fue establecido por los franciscanos cuyo objetivo era educar a los jóvenes nobles nahuas para que fueran sacerdotes católicos trilingües: alfabetizados en español, latín y náhuatl. [32]

Hay una gran cantidad de textos escritos por y sobre los nahuas en este período medio y durante este período el náhuatl absorbió una gran cantidad de préstamos del español, particularmente sustantivos para objetos particulares, lo que indica el contacto más cercano entre la esfera europea y la indígena. Sin embargo, los verbos y la sintaxis náhuatl no muestran evidencia del impacto del contacto español. [33] A mediados del siglo XVI, el cambio cultural a nivel local se puede rastrear a través de la producción de textos alfabéticos náhuatl. De este período data la producción de una amplia gama de documentos escritos en náhuatl, incluidos documentos legales de transacciones (facturas de venta), actas de cabildos indígenas , peticiones a la corona, entre otros.

Institucionalmente, el gobierno de los pueblos indígenas pasó del gobierno de los tlatoani y los nobles al establecimiento de cabildos ( cabildos ) de estilo español, con funcionarios que ostentaban títulos españoles estándar. Un estudio clásico de Tlaxcala del siglo XVI, el principal aliado de los españoles en la conquista de los mexicas, muestra que gran parte de la estructura prehispánica continuó durante el período colonial. [34] Existe un importante conjunto de registros de cabildos en náhuatl para Tlaxcala y muestra cómo funcionó el gobierno local durante casi un siglo. [35]

En cuanto a la religión, a mediados y finales del siglo XVI, incluso los mendigos más celosos de la primera generación dudaban de la capacidad de los hombres nahuas para convertirse en sacerdotes cristianos, por lo que el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco dejó de funcionar con ese fin y en 1555 los indios Se les prohibió la ordenación al sacerdocio. Sin embargo, en las comunidades locales se continuaron construyendo y elaborando complejos de iglesias de piedra, con murales en formas mixtas indígenas-españolas. [36] Las cofradías ( cofradías ) se establecieron para apoyar las celebraciones de un santo cristiano en particular y funcionaron como sociedades funerarias para sus miembros. Durante este período, una expresión de piedad personal, la Iglesia promovió la redacción de últimas voluntades y testamentos, y muchos testadores donaron dinero a su Iglesia local para celebrar misas por sus almas.

Para los hombres y mujeres nahuas individuales, dictar una última voluntad y testamento a un notario nahua local ( escribano ) se convirtió en un estándar. Estos testamentos proporcionan información considerable sobre la residencia de las personas, las relaciones de parentesco y la propiedad de la propiedad, y ofrecen una ventana a la posición social, las diferencias entre los sexos y las prácticas comerciales a nivel local. mostrando no sólo que la alfabetización de algunos hombres de élite en escritura alfabética en náhuatl era una parte normal de la vida cotidiana a nivel local [37] y que la noción de hacer un testamento final era esperada, incluso para aquellos que tenían pocas propiedades. Varios estudios en la tradición de lo que ahora se llama Nueva Filología utilizan ampliamente los testamentos náhuatl como fuente. [38] [39] [40]

Desde mediados del siglo XVII hasta la consecución de la independencia en 1821, el náhuatl muestra un impacto considerable desde el ámbito europeo y una amplia gama de bilingüismo. [41] Los textos producidos a nivel local que a finales del siglo XVI y principios del XVII eran a veces una mezcla de formas de expresión pictóricas y alfabéticas, ahora eran principalmente alfabéticos. [42] A finales del siglo XVIII, hay evidencia de texto escrito en "español nahuatlizado", escrito por nahuas que ahora se comunicaban en su propia forma de español. [43] Los relatos año tras año de sucesos importantes, un texto conocido como anal, ya no hacen referencia al período prehispánico. [44] Se siguió produciendo documentación a nivel local para nahuas individuales, en particular últimas voluntades y testamentos, pero están mucho más simplificadas que las producidas a finales del siglo XVI. [45] [46]

Los nahuas comenzaron a producir un tipo de texto completamente nuevo, conocido como "títulos primordiales" o simplemente "títulos" , que afirman los derechos de las comunidades indígenas a un territorio particular, a menudo registrando la tradición local de manera atemporal. No existe ningún precedente prehispánico conocido para esta forma textual y ninguno aparece antes de 1650. [47] Varios factores podrían influir en la aparición de los títulos. Uno podría ser un resurgimiento de la población indígena después de décadas de recuperarse de epidemias devastadoras, cuando las comunidades podrían haber estado menos preocupadas por la invasión española. Otro podría ser el impulso de la corona para regularizar los títulos de propiedad defectuosos mediante un proceso conocido como composición . [48] La corona había ordenado tenencias mínimas de tierra para las comunidades indígenas en 600 varas , en una propiedad que se conocía como fundo legal , y separar a las comunidades indígenas de las tierras españolas en más de 1.100 varas. Las ciudades debían tener acceso al agua, a tierras altas para recoger leña y a tierras agrícolas, así como a tierras comunes para pastos. [49] A pesar de estas protecciones legales obligatorias para los pueblos indígenas, los tribunales continuaron fallando a favor de los españoles y las reglas sobre propiedades mínimas para los pueblos indígenas fueron ignoradas en la práctica. [50]

Los acuerdos laborales entre nahuas y españoles eran en gran medida informales, en lugar de estar organizados a través de la encomienda , en su mayoría extinta , y del repartimiento que funcionaba mal . Las propiedades españolas necesitaban una fuerza laboral segura, a menudo una mezcla de un pequeño grupo de trabajadores permanentes y trabajadores a tiempo parcial o estacionales provenientes de comunidades indígenas cercanas. Los indios individualmente llegaron a acuerdos con los propietarios de propiedades en lugar de movilizar mano de obra a través de la comunidad. Las comunidades indígenas continuaron funcionando como entidades políticas, pero hubo una mayor fragmentación de las unidades a medida que las aldeas dependientes ( sujetos ) del asentamiento principal ( cabecera ) buscaban un estatus pleno e independiente. [44] Los funcionarios indígenas ya no eran necesariamente nobles.

Con la consecución de la independencia mexicana en 1821, se eliminó el sistema de castas , que dividía a la población en categorías raciales con derechos diferenciados, y el gobierno dejó de utilizar el término "indio" ( indio ), aunque continuó utilizándose en el diario vivir. discurso. [51] La creación de una república en 1824 significó que los mexicanos de todo tipo fueran ciudadanos y no vasallos de la corona. Una consecuencia importante para los nahuas y otros pueblos indígenas fue que, en general, dejó de producirse documentación en las lenguas nativas. Los pueblos indígenas no dejaron de existir ni las poblaciones indígenas que hablaban su propio idioma, pero los pueblos indígenas estuvieron mucho más marginados en el período posterior a la independencia que durante la era colonial. En la era colonial, la corona tenía una postura paternalista hacia los pueblos indígenas, en esencia otorgándoles derechos especiales, un fuero , y brindando apoyo a estructuras en los pueblos indígenas y dándoles a los pueblos indígenas un nivel de protección contra aquellos que no eran indígenas. Esto se puede ver en el establecimiento del Tribunal General Indígena, donde los pueblos indígenas y los pueblos indígenas individuales podían demandar a quienes hicieran incursiones en sus tierras y otros abusos. [52] Estas protecciones desaparecieron en el período nacional. Un académico ha caracterizado el período nacional temprano del pueblo nahua y otros pueblos indígenas "como el comienzo de una política sistemática de genocidio cultural y la creciente pérdida de lenguas nativas". [53] La falta de reconocimiento oficial y las presiones económicas y culturales significaron que la mayoría de los pueblos indígenas del centro de México se europeizaron más y muchos se convirtieron en hispanohablantes. [53]

En el México del siglo XIX, la llamada "cuestión indígena" preocupaba a los políticos e intelectuales, que veían a los pueblos indígenas como atrasados, no asimilados a la nación mexicana, cuya costumbre de propiedad comunal de la tierra, en lugar de individual, era un impedimento para el progreso económico. [54] Los propietarios de tierras no indígenas ya habían invadido la propiedad indígena en la era colonial, pero ahora la ideología liberal buscaba poner fin a las protecciones comunales a la propiedad con su énfasis en la propiedad privada. [55] Dado que la tierra era la base de la capacidad de los pueblos indígenas para mantener una identidad separada y un sentido de soberanía, la tenencia de la tierra se convirtió en una cuestión central para los reformadores liberales. La Reforma liberal consagrada en la Constitución de 1857 ordenó la división de la propiedad de propiedad corporativa, apuntando por lo tanto a las comunidades indígenas y a la Iglesia Católica Romana, que también tenía propiedades importantes. Esta medida afectó a todas las comunidades indígenas, incluidas las comunidades nahuas, que poseían tierras. El liberal Benito Juárez , un zapoteca que llegó a ser presidente de México, apoyaba plenamente las leyes para poner fin a la propiedad corporativa de tierras. El estallido de la Revolución Mexicana en Morelos, que todavía contaba con una importante población nahua, fue provocado por la resistencia campesina a la expansión de las haciendas azucareras. Esto fue precedido en el siglo XIX por revueltas indígenas más pequeñas contra la invasión, particularmente durante la guerra civil de la Reforma, la intervención extranjera y un Estado débil tras la salida de los franceses en 1867. [56]

Varios hombres indígenas se habían hecho un lugar en el México posterior a la independencia, siendo el más destacado Benito Juárez. Pero una importante figura nahua del siglo XIX fue Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), nacido en Tixtla, Guerrero, que se convirtió en un intelectual liberal, hombre de letras, político y diplomático muy respetado. Altamirano era un feroz político anticlerical, conocido durante un período como "el Marat de los radicales" y admirador de la Revolución Francesa. [57] Altamirano, junto con otros liberales, vio la educación pública primaria universal como una forma clave de cambiar a México, promoviendo la movilidad ascendente. El principal discípulo de Altamirano en este sentido fue Justo Sierra . [58]

El gobierno mexicano no categoriza a sus ciudadanos por etnia, sino sólo por idioma. La información estadística registrada sobre los nahuas se refiere únicamente a hablantes de la lengua náhuatl, aunque un número desconocido de personas de etnia nahua han abandonado la lengua y ahora hablan sólo español. Otros nahuas, aunque bilingües en náhuatl y español, buscan evitar una discriminación antiindígena generalizada al negarse a identificarse como nahuas en el censo decenal del INEGI . [60] El censo tampoco cuenta como niños indígenas menores de 5 años (se estima que son entre el 11 y el 12% de la población indígena [61] ). Un informe del INI -Conepo indica que la población indígena mexicana es casi 250% mayor que la reportada por el INEGI. [62]

En todo México, se estima que 1,4 millones de personas hablan náhuatl, incluidas unas 190.000 que son monolingües . [63] El estado de Guerrero tiene la proporción más alta de hablantes monolingües de náhuatl, calculada en 24,8%, según cifras del censo de 2000. La proporción de monolingües en la mayoría de los demás estados es inferior al 5%. [64]

Las mayores concentraciones de hablantes de náhuatl se encuentran en los estados de Puebla , Veracruz , Hidalgo , San Luis Potosí y Guerrero . También se encuentran poblaciones importantes en el Estado de México , Morelos y el Distrito Federal de México , con comunidades más pequeñas en Michoacán y Durango . El náhuatl se hablaba antiguamente en los estados de Jalisco y Colima , donde se extinguió durante el siglo XX. Como resultado de las migraciones internas dentro del país, todos los estados mexicanos hoy tienen algunos focos y grupos aislados de hablantes de náhuatl. La moderna afluencia de trabajadores y familias mexicanas a los Estados Unidos ha resultado en el establecimiento de unas pocas pequeñas comunidades de habla náhuatl, particularmente en Texas , Nueva York y California . [sesenta y cinco]

El 64,3% de los hablantes de náhuatl saben leer y escribir en español en comparación con el promedio nacional del 97,5% de alfabetización en español. Los hombres hablantes de náhuatl tienen en promedio 9,8 años de educación y las mujeres 10,1, frente a los 13,6 y 14,1 años que son los promedios nacionales para hombres y mujeres, respectivamente. [66]

En El Salvador se estima que hay 12.000 nahuas/ pipiles . [67] Su lengua náhuat está en peligro, pero está experimentando un renacimiento.

En Honduras , distintas fuentes dan estimaciones de 6.339 [68] y 19.800 [69] personas de etnia nahua. Se concentran en Olancho , en los municipios de Catacamas , Gualaco , Guata , Jano y Esquipulas del Norte . Nawat está extinto aquí.

En Nicaragua , el censo de 2005 contaba con 11.113 personas de etnia Nahoa/ Nicarao . La Organización Internacional del Trabajo estimó una población de 20.000 en 2006. Están ubicados principalmente en los departamentos de Rivas y Jinotega , así como en Sébaco . [70] Nawat está extinto aquí.

Muchos nahuas son agricultores. Practican diversas formas de cultivo, incluido el uso de caballos o mulas para arar o talar y quemar . Los cultivos comunes incluyen maíz, trigo, frijoles, cebada, chiles, cebollas, tomates y calabazas. Algunos nahuas también crían ovejas y ganado vacuno. [71]