El pueblo tehuelche , también llamado Aónikenk , es un pueblo indígena de la Patagonia oriental en América del Sur. En los siglos XVIII y XIX, los tehuelche fueron influenciados por el pueblo mapuche y muchos adoptaron un estilo de vida a caballo. Las tierras de los tehuelches, que alguna vez fueron un pueblo nómada, fueron colonizadas en el siglo XIX por Argentina y Chile, alterando gradualmente sus economías tradicionales. El establecimiento de grandes haciendas ovinas en la Patagonia fue particularmente perjudicial para los tehuelches. [2] El contacto con forasteros también provocó enfermedades infecciosas que dieron paso a epidemias mortales entre las tribus tehuelches. La mayoría de los miembros existentes del grupo residen actualmente en ciudades y pueblos de la Patagonia argentina.

El nombre "complejo tehuelche" ha sido utilizado por los investigadores en un sentido amplio para agrupar a pueblos indígenas de la Patagonia y la Pampa . Varios especialistas, misioneros y viajeros han propuesto agruparlos por las similitudes en sus rasgos culturales, proximidad geográfica e idiomas, aunque las lenguas que hablaban entre ellos no estaban relacionadas entre sí y su distribución geográfica era extensa. [3]

Según el historiador Antonio Pigafetta, de la expedición de Fernando de Magallanes en 1520, se refirió a los indígenas que encontró en la Bahía de San Julián como los "Patagoni". [4] En 1535 el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés explica en su Historia general y natural de las Indias , que "Los españoles les llamamos patagones por sus grandes pies", lo que el historiador Francisco López de Gómara estuvo de acuerdo en 1552. Según estos relatos, el primer nombre que usaron los españoles para referirse al pueblo tehuelche fue el de Patagones. Sin embargo, algunos investigadores especulan, sin bases comprobables, que Magallanes podría haberse inspirado en el monstruo con cabeza de perro de la novela Primaleón de 1512 conocido como "Pathogan". [5] [6]

Según la visión más extendida, la palabra tehuelche proviene del término mapuche chewel che, que significaría "gente valiente", "gente ruda" o "gente de tierra estéril". [7] Otra versión sugiere que podría derivarse de una de sus facciones, los Tueshens, más la palabra mapuche "che" que significa 'pueblo' o 'pueblos'.

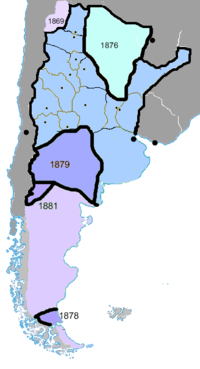

La clasificación de los grupos indígenas que habitaron la Pampa y la Patagonia resulta confusa debido a los diferentes términos que se utilizaban para referirse a los grupos de población nativa de estas regiones. Son diversas las causas que han impedido establecer una clasificación única y completa. Entre estas circunstancias, la extinción de algunos de estos grupos, sumada a la gran cantidad de tierra en la que se distribuyeron estos grupos, inhibió a los exploradores españoles que identificaron por primera vez a ciertos pueblos tehuelches de establecer contacto con todos los grupos. En otros casos, las migraciones estacionales que practicaban y que implicaban recorrer largas distancias hicieron que los europeos que los observaban sobreestimaran el número de personas de un grupo o el rango de distribución de una lengua. En conjunto con todos estos factores, la intrusión de los mapuches o araucanos desde el oeste transformó profundamente su realidad cultural, entremezclándose y absorbiendo etnias pampeanas y patagónicas centrales y norte, produciendo la araucanización de gran parte de la Patagonia. antiguos habitantes. Finalmente, la posterior Conquista del Desierto llevada a cabo por el Ejército Argentino llevó a la casi extinción de estas comunidades indígenas. Este panorama histórico ha llevado al desacuerdo entre los investigadores.

En el siglo XIX, exploradores como Ramón Lista y George Chaworth Musters los denominaron "tsóneka", "tsónik" o "chonik". La mayoría de los expertos coinciden en que el río Chubut separó las dos fraccionamientos más grandes: el "Tehuelche del Sur" y el "Tehuelche del Norte". La primera subdivisión se extendía hacia el sur hasta el Estrecho de Magallanes , mientras que el segundo grupo se extendía hacia el norte hasta el río Colorado (Argentina) y Río Negro (Argentina) . La presencia, o falta de ella, del pueblo tehuelche en las Pampas ha generado desacuerdos entre los investigadores, quienes no se han puesto de acuerdo sobre la existencia de una subdivisión separada llamada "Pampas", ni cuál era su relación y fronteras con los mapuches.

Una de las clasificaciones principales fue la del jesuita inglés Thomas Falkner en su obra de 1774 Una descripción de la Patagonia y las partes adyacentes de América del Sur , que introdujo el nombre étnico ' pueblos Het ' para el pueblo Puelche, que incluía a los Tehuelche: [8]

Los Puelches, o Pueblos Orientales... Llevan diferentes denominaciones, según la situación de sus respectivos países, o porque eran originarios de diferentes naciones. Los del norte se llaman taluhets; al oeste y al sur de estos están los Diuihets; al sureste, los Chechehets; y al sur de estos últimos está el país de los Tehuelhets...

o Falkner los "Tehuelhets" o "Patagones" eran el pueblo tehuelche que habitaba desde las orillas del Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes:

Los Tehuelhets, que en Europa son conocidos con el nombre de patagones, han sido llamados, por ignorancia de su idioma, Tehuelchus; porque chu significa país de residencia, y no pueblo; que se expresa con la palabra het y, más al sur, con la palabra kunnee o kunny. Estos y los Chechehets son conocidos por los españoles con el nombre de Serranos o Montañeros. Están divididos en muchas subdivisiones, como los Leuvuches, o Pueblo del Río, y Calille-Het, o Pueblo de las Montañas; entre los cuales se encuentran los Chulilau-cunnees, Sehuau-cunnees y Yacana-cunnees. Todos estos, excepto los del Río, son llamados por los Moluches, Vucha-Huilliches.

En 1936 Milcíades Vignati publicó Las culturas indígenas de la Pampa y Las culturas indígenas de la Patagonia en el que propuso que entre los siglos XVI y XIX los "Gününa-küne" o Los tuelches vivieron desde la mitad sur de la provincia de Río Negro hasta el límite entre las actuales provincias de Chubut y Santa Cruz. Los "Serranos" estaban al Norte de ellos y los "Aônükün'k" o "Patagones" al Sur. Estos pueblos se dividieron en tres grupos: los "Peénken" (pueblo del Norte), los "Háunikenk" (pueblo del Sur) y los "Aónikenk" (pueblo del Oeste).

En su pieza de 1949 El complejo tehuelche. Estudio de etnografía patagónica , el médico militar Federico A. Escalada clasificó al pueblo tehuelche por períodos históricos, a partir del Estudio de la realidad humana y de la bibliografía . y Bibliografía ), en cinco categorías simples, cada una con su propio idioma derivado de una lengua materna llamada "Ken". Los agrupó geográficamente en "tierras secas" e "isleños", negando la existencia de un grupo separado "Pampa". [9]

Los nombres utilizados por Escalada, que obtuvo de informantes de habla mapuche, fueron:

El historiador y paleontólogo argentino Rodolfo Casamiquela revisó las clasificaciones de Escalada en sus libros Rectificaciones y ratificaciones hacia una interpretación definitiva del panorama etnológico de la Patagonia y área septentrional adyacente ( Rectificaciones y ratificaciones hacia una interpretación definitiva del panorama etnológico de la Patagonia y la zona norte adyacente ) ( 1965); Un nuevo panorama etnológico del area pan-pampeana y patagónica adyacente (Un nuevo panorama etnológico de la Panpampa y área patagónica adyacente) (1969); y Bosquejo de una etnología de la provincia de Río Negro (1985), reafirmando la existencia de un complejo tehuelche. [dieciséis]

Casamiquela propuso la siguiente clasificación para el área continental hacia 1700:

Los diferentes grupos étnicos que se reconocen bajo el amplio término "tehuelche" hablaban lenguas cuya cantidad exacta y relaciones han sido objeto de diferentes opiniones. Para Roberto Lehmann Nitsche, las lenguas provenientes de la Pampa y la Patagonia se dividieron en dos grupos, las lenguas chonan y las lenguas het. [18] [19] La evidencia disponible distingue entre seis lenguas del complejo tehuelche: el grupo Chon (Teushen, Aoenek'enk, Selk'nam y Haush), la lengua del grupo indígena Gününa küne y la lengua del pueblo Querandí. . [20]

La lengua del pueblo Aonekkenk parece más estrechamente relacionada con la lengua del pueblo Teushen (centro-oriental de Chonan). Estas lenguas a su vez mantienen una relación más cercana con las lenguas de la Isla Grande de Tierra del Fuego (sur de Chonan) y una relación más lejana con la lengua del grupo indígena Gününa küne (norte de Chonan). Escalada consideró la idea de que todo el complejo tehuelche tenía un núcleo lingüístico común, llamado Ken ('pueblo').

Hasta el siglo XIX se reconocían las siguientes lenguas:

En la Patagonia central también existió una antigua lengua de transición entre las lenguas penkkenk y aonekkenk, llamada tehuesh (Tewsün, Téushenkenk o Teushen), que fue reemplazada paulatinamente por la lengua aonekkenk. Sin embargo, una gran parte de los nombres actuales de lugares de la meseta central conservan hoy sus raíces Tewsün; por ejemplo, el nombre de la Provincia de Chubut se deriva del término " chupat" .

Finalmente, el pueblo Aonekken ("gente del Sur") habla la lengua comúnmente conocida como lengua tehuelche o tshoneka o aonekkenk, que constituye la lengua más estudiada actualmente del grupo y la única que se sigue utilizando. Hay un grupo de personas que intentan recuperar el idioma a través de un programa llamado "Kkomshkn e wine awkkoi 'a'ien" ("No me avergüenzo de hablar tehuelche"). La organización se centra en la difusión del idioma y la cultura. [21] [ fuente autoeditada? ]

En 1864, Hunziker registró un vocabulario y una colección de frases de una lengua llamada genakenn en la región de Viedma. En 1865, el explorador Jorge Claraz viajó desde el sur de Buenos Aires hasta Chubut guiado por individuos que hablaban Gününa iajëch, recopilando nombres de lugares, palabras y frases en su Diario de viaje de exploración al Chubut ( 1865 ). –1866).

En 1913, Lehmann Nitsche utilizó los datos recopilados por Hunziker y Claraz para crear un vocabulario comparativo de las lenguas tehuelches: El grupo lingüístico tschon de los territorios magallánicos ( The Chonan Linguistic Groups of the Magallánicos Territorios ).

En 1925, Harrington recopiló palabras de hablantes bilingües de tehuelche que publicó en 1946 en Contribución al estudio del indio gününa küne ( Una contribución al estudio del indio Gününa küne ), afirmando que llamaban a su lengua Gününa yájitch o Pampa. Durante la década de 1950, Casamiquela recopiló vocabulario, cantos y oraciones de varios ancianos, esbozando un análisis morfosintáctico.

En 1960, Ana Gerzenstein realizó una clasificación fonética y fonológica en su Fonología de la lengua gününa-këna ( Fonología de la lengua Gününa-këna ).

En 1991, José Pedro Viegas Barros esbozó una proyección morfosintáctica en Clarificación lingüística de las relaciones interculturales e interétnicas en la región pampeano-patagónica , y en 2005 desarrolló un descripción fonológica en Voces en el viento [20] [22] ( Voces en el viento ).

El puelche es una lengua muerta . Casamiquela dio a conocer el nombre y apellido del último hablante de Puelche: José María Cual, fallecido en 1960 a la edad de 90 años. [23]

Aunque móviles, los grupos tehuelches tendían a moverse en circuitos específicos, predominantemente de oeste a este y viceversa. Durante cada temporada, los grupos disponían de lugares donde instalaban sus campamentos, conocidos entre ellos como aik o aiken , y denominados tolderías por los españoles y criollos .

Cada grupo tehuelche estaba compuesto por diversos parentescos y tenían territorios específicos para la caza y la recolección. Los límites de estos territorios estaban definidos a través de la ascendencia mediante marcadores de significado desconocido: una colina, una depresión, un hueco o un árbol importante. En los casos en que un grupo no podía satisfacer sus necesidades en su propio territorio, debía pedir permiso a los vecinos del mismo grupo étnico para utilizar los recursos de sus territorios; una violación de esta regla condujo a la guerra.

Los tehuelche tenían una unidad familiar muy organizada, en la que los hombres eran las figuras autoritarias y las mujeres las subordinadas. [24] En la mayoría de los contextos familiares, el padre ofrecería a su hija en matrimonio a cambio de diversos bienes. [24] Cada hombre podía tener dos o tres esposas, dependiendo de su estatus. [24]

Como en el caso de otros grupos étnicos que no desarrollaron una estructura estatal, los tehuelche no poseían un sistema religioso organizado (liturgia y estructura vertical). Sin embargo, como todos los pueblos pampeanos y patagónicos, contaban con un corpus de creencias basadas en mitos y rituales propios, los cuales eran narrados y actualizados por los chamanes que también practicaban la medicina con la ayuda de los espíritus invocados en ellos mismos. [24]

El pueblo tehuelche creía en diversos espíritus de la Tierra, junto con una deidad suprema que crea el mundo pero no interviene en él. Una de las versiones cosmológicas del mito de la creación es aquella en la que la deidad, conocida como Kóoch, puso orden en el caos del mundo, creando elementos distintos. De igual manera, el pueblo Selk'nam de Tierra del Fuego en Argentina, narró un mito similar donde aparece el creador del mundo, una deidad conocida como Kénos' (una variante de Kóoch a través de una raíz común). Según esto, fue enviado un tal El Lal. [ cita necesaria ] Además, dentro del mito tehuelche, a través del dios Temauckel, Erral creó a los humanos y les enseñó a usar arcos y flechas. La cultura tehuelche abrazó la presencia de espíritus malignos llamados guarichos. Guálico . [24]

.jpg/440px-Cueva_de_las_Manos_(6811931046).jpg)

Los antepasados de los tehuelches son probablemente los responsables de la creación del arte rupestre de la Cueva de las Manos , creado desde hace unos 13.000 a 9.000 años hasta alrededor del 700 d.C. [25] [26] [27] Hace seis mil años la industria toldense surgieron, compuestos principalmente por productos como puntas de proyectiles subtriangulares de dos caras, raspadores laterales y terminales, cuchillos bifaciales y herramientas de hueso. Posteriormente, entre el 7000 y el 4000 a.C., apareció la industria casapedrense, caracterizada por una mayor proporción de herramientas de piedra elaboradas en láminas, lo que muy probablemente fue una demostración de una especialización en la caza del guanaco, [28] que también está presente en los desarrollos culturales posteriores. del pueblo tehuelche.

Desde esta época y hasta la llegada de los europeos (principios del siglo XVI), el pueblo tehuelche fue cazador-recolector que utilizó la movilidad estacional, avanzando hacia rebaños de guanacos . Durante el invierno se encontraban en las zonas bajas (prados, humedales, costas, orillas de lagos, etc.), y durante el verano se trasladaban hasta las mesetas centrales de la Patagonia o hacia la Cordillera de los Andes donde tenían, entre otros sitios sagrados, Monte Fitz Roy .

El 31 de marzo de 1520 la expedición española, al mando de Fernando de Magallanes , desembarcó en la bahía de San Julián para pasar allí el invierno. Aquí tomaron contacto con grupos indígenas tehuelches, a quienes denominaron "patagones", según relató el escribano Antonio Pigafetta . Pigaffetta describió a este pueblo como una tribu mítica de gigantes patagónicos . [4]

Antes de conocer personalmente a los grupos tehuelches, los exploradores quedaron asombrados por el tamaño de sus huellas. Sus pies, agrandados por las pieles de animales que utilizaban como calzado, parecían mucho más grandes que los de los europeos de la época. Durante el siglo XVI, la altura masculina promedio de los europeos, de alrededor de 165 cm (5 pies 5 pulgadas) [29] , habría sido más baja que la de los hombres patagónicos, cuya altura supuestamente promediaba más de 2 metros (6 pies 7 pulgadas) según algunos relatos [6 ] y alrededor de 183 centímetros (6 pies) según otras cuentas. [30] Así, los europeos pueden haberlos considerado "Patones" ('patas grandes') o los patagones pueden haberles recordado a los exploradores el gigante Pathoagón de la novela caballeresca Primaleón . [6] La gran craneometría de los patagones los hizo famosos en la literatura europea de los siglos XVI al XIX debido a su gran estatura y fuerza física.

Desde el siglo XVIII existió importante actividad comercial e intercambio de productos entre los habitantes nativos de las llanuras pampeanas y las Sierras de la actual Provincia de Buenos Aires , los habitantes de la Patagonia Norte y los de ambos bordes de los Andes . Hubo dos ferias muy importantes en Cayrú y Chapaleofú. Estas ferias, llamadas "ferias del Poncho" por los jesuitas de la época que dejaron constancia de su existencia (como Thomas Falkner ), eran lugares de intercambio de diversos tipos de productos: desde productos ganaderos y agrícolas hasta prendas de vestir, como los ponchos. Cayrú estaba ubicado en la parte más occidental del sistema Tandilia (en el actual territorio del Partido Olavarría ). Chapaleofú hace referencia a la vecindad homónima del arroyo de agua, situada en el actual Partido de Tandil . [31] Ambos municipios, o partidos, están ubicados en el interior de la actual Provincia de Buenos Aires . Los movimientos de personas para participar en el intercambio de productos generaron ciertos intercambios culturales entre diferentes grupos que habitaban desde las pampas húmedas, la Patagonia norte, el área inmediata a los Andes (tanto en su borde occidental como oriental), hasta la costa del Océano Pacífico. Este fue el inicio de intercambios culturales y movimientos migratorios, entre distintos grupos como los tehuelche, ranquel y mapuche . [32]

Si bien el comercio mapuche comenzó como un medio para fomentar el comercio y las alianzas, se completó generando una gran influencia cultural en los tehuelches y otros grupos, al punto que se le conoce como la "mapuchización" o " araucanización de la Patagonia ". Una gran parte de los pueblos tehuelche y ranquel adoptaron muchas de las costumbres mapuche y su idioma, mientras que los mapuche adoptaron partes del modo de vida tehuelche (como vivir en tolderías) y, por lo tanto, las diferencias entre los dos grupos se difuminaron al máximo. punto que sus descendientes se refieren a sí mismos como pueblo Mapuche-Tehuelche. [33]

Durante la primera mitad del siglo XVIII, el cacique Cacapol y su hijo, el cacique Cangapol , fueron los caciques más importantes en las regiones que se extendían desde la Cordillera de los Andes hasta el océano Atlántico, y desde el Río Negro hasta el río Salado . Cangapol tenía un asiento en el gobierno en la región de Sierra de la Ventana, y su gente era conocida como las "Pampas de la Montaña". Los pampeanos supieron alinearse con los mapuches del oeste, para atacar la Campaña de Buenos Aires en 1740.

En este proceso también hubo luchas interétnicas y hacia 1820 estallaron intensos combates entre patagones y pehuenches a orillas del río Senguerr; Otros combates ocurrieron en Barrancas Blancas y Shótel Káike. [24] Hacia 1828, el ejército realista de Pincheira atacó al grupo tehuelche en la zona de Bahía Blanca y Carmen de Patagones.

El pueblo tehuelche al sur del Río Negro tenía una jefa: María la Grande . Su sucesor, Casimiro Biguá , fue el primer jefe tehuelche en celebrar tratados con el gobierno argentino. Sus hijos, los caciques Papón y Mulato, terminaron en una reserva en el sur de Chile.

El pueblo tehuelche tuvo que convivir con inmigrantes galeses que, desde la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a instalarse en Chubut: las relaciones fueron en general armoniosas entre ambos grupos. En 1869, el jefe Biguá reconoció la necesidad de defender a los galeses de un posible ataque del jefe Calfucurá.

Se conocen pocos datos sobre la cultura tehuelche antes del uso del caballo, aunque su organización socioeconómica se asemejaba a la del pueblo Ona de Tierra del Fuego. La introducción del caballo por parte de los españoles, que conocieron a partir de 1570, transformó la organización social del pueblo tehuelche: la introducción provocó que los grupos desarrollaran dependencia de los caballos en su vida diaria. Al igual que los grupos indígenas de las Grandes Llanuras de América del Norte, los tehuelches también trabajaron en las estepas de la Patagonia, viviendo principalmente de la carne de guanaco y ñandú (ñandú o choique), seguidos por el venado del sur de los Andes , el venado , la mara patagónica e incluso el puma y el jaguar. carne, además de ciertas plantas (aunque tarde, aprendieron a cultivar la tierra). En cuanto al pescado y los mariscos, había ciertos casos en los que su consumo estaba prohibido: por ejemplo, algunos grupos habían prohibido el consumo de pescado. Sus grupos solían estar formados por entre 50 y 100 miembros.

La adopción del caballo significó un amplio cambio social en la cultura tehuelche: la nueva movilidad alteró sus territorios ancestrales y afectó en gran medida sus patrones de movimiento. Antes del siglo XVII prevalecían los movimientos de este a oeste en busca de guanacos; sin embargo, a partir de los albores del complejo ecuestre, los movimientos longitudinales (de sur a norte y viceversa) fueron muy importantes para establecer extensas redes de intercambio. A mediados del siglo XIX los Aonikenk intercambiaron sus pieles y moluscos por cholilas (fresas, moras, frambuesas, agracejo de Magallanes , semillas de pino chileno , Cyttaria , yemas y yemas de bambú chileno , etc.) y manzanas con el pueblo Gennakenk de Neuquén, el alto valle de Río Negro y el llamado 'país de las Fresas', o Chulilaw (región que limita aproximadamente al norte con el lago Nahuel Huapi, al este con las montañas bajas y morrenas llamadas Patagónides, al oeste con las altas cumbres de los Andes y al sur por el Lago Buenos Aires/General Carrera).

El caballo, o más precisamente la yegua, pasó a ser parte principal de la dieta tehuelche, dejando a los guanacos en segundo lugar. Los selk'nam de Tierra del Fuego no desarrollaron una dependencia comparable de los caballos.

Los colonos galeses llegaron a las tierras tehuelches del bajo valle del Chubut en 1865. Las relaciones fueron en su mayoría amistosas y han sido descritas como sentimientos mutuos de "confianza y admiración". [34] Las actitudes paternalistas hacia los tehuelches eran comunes entre los galeses. Había una visión crítica generalizada del trato que los militares argentinos daban a los tehuelches y a los comerciantes que les proporcionaban alcohol y armas. [35] Según los informes , los galeses consideraban a los tehuelches como incivilizados, salvajes e infantiles . [36] [ contradictorio ]

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, grupos tehuelches fueron secuestrados y exhibidos contra su voluntad en países como Bélgica , Suiza (Alemania), Francia e Inglaterra. Datos más específicos muestran que fueron capturados un cacique conocido como Pitioche y su esposa e hijo. Los relatos de estos impactantes hechos forman parte del libro Zoológicos humanos [37] de Christian Báez y Peter Mason .

El antropólogo Robert Lehmann-Nitsche también fue criticado por haber estudiado a miembros del pueblo tehuelche que habían sido secuestrados y exhibidos en circos. [38]

Por decreto del presidente José Evaristo Uriburu del 11 de enero de 1898 se creó el resguardo Camusu Aike para el "reunión de tribus tehuelches". La reserva está ubicada en la Provincia de Santa Cruz de Argentina. [39]

En 1922, el presidente Hipólito Yrigoyen creó por decreto las siguientes reservas: Lago Viedma (lotes 119 a 117) entre 20.000 y 25.000 hectáreas (200 a 250 km 2 ; 77 a 97 millas cuadradas), Lago Cardiel (Lote 6) y Lago Cardiel ( Lote 28 bis). Los dos primeros fueron despojados de su estatus en 1966 y el tercero en 1990. [40]

Según el "Censo Nacional Indígena" inacabado (1966-1968), sólo había unos pocos descendientes tehuelches que hablaban el idioma tehuelche. La población de ascendencia tehuelche que se ha mantenido más apegada a su cultura se ubica en el altiplano central de la Provincia de Santa Cruz , aunque la población se entremezcla con la de otras descendientes. El censo registró que en la provincia de Santa Cruz: [43]

También hubo matrimonios mixtos en Tres Lagos , Puerto San Julián , Gobernador Gregores y Río Gallegos .

La "Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas" (ECPI) 2004-2005, complementaria al "Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001", arrojó el reconocimiento de 4.351 personas descendientes de la primera generación tehuelche en las regiones de Chubut y Santa Provincias de Cruz. Otros 1664 se consideraban tehuelches dentro de la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires ; con 4575 en el resto del país. En toda Argentina 10.590 personas se consideraban tehuelches. [44]

El Censo Nacional de Población de 2010 en Argentina reveló la existencia de 27.813 personas que se consideraban tehuelches en todo el país, 7924 en la Provincia de Chubut, 4570 en el interior de la Provincia de Buenos Aires, 2615 en la Provincia de Santa Cruz, 2269 en la Provincia de Río Negro. , 1702 en la ciudad de Buenos Aires, 844 en la Provincia de Mendoza, 738 en la Provincia del Neuquén y 625 en la Provincia de La Pampa. [1] [45] [46] [47] [48]

Actualmente existen asentamientos tehuelches en la provincia de Santa Cruz que incluyen:

Hay algunos hablantes bilingües de Aonekko 'a'ien en estos asentamientos; el resto habla español.

Existen dos resguardos ubicados en la Provincia del Chubut. El Chalía, comunidad Manuel Quilchamal, en el Departamento Río Senguer , ubicada a 60 km de la aldea Doctor Ricardo Rojas . El Chalía fue creado en 1916 con 60.000 ha, pero hoy su superficie se ha reducido a 32.000, con 80 habitantes. [50] Loma Redonda es un resguardo ubicado entre Río Mayo y Alto Río Senguer , con 30 habitantes. [50] [51] El 17,65% de las personas que habitan estos resguardos son bilingües en español y mapudungun y el resto habla español. El censo de 1991 sólo informó de dos mujeres ancianas con memoria de la lengua Aonek'o 'a'ien. [dieciséis]

Desde 1995, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) comenzó a reconocer el estatus jurídico de las comunidades indígenas en Argentina mediante su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). Entre ellas se encontraban 2 comunidades tehuelche en la provincia de Santa Cruz y 4 comunidades mapuche-tehuelche en las provincias de Chubut, Río Negro, Buenos Aires y Santa Cruz: [52]

Provincia de Santa Cruz (Pueblo Tehuelche)

Provincia de Santa Cruz (Pueblo Mapuche-Tehuelche)

Provincia de Chubut (Pueblo Mapuche-Tehuelche)

Provincia de Río Negro (Pueblo Tehuelche)

Provincia de Buenos Aires (Pueblo Mapuche-Tehuelche)

En la Provincia de Chubut existen comunidades mixtas de pueblos mapuche y tehuelche, y se autodenominan mapuche-tehuelche :

En Santa Cruz también existen cuatro comunidades urbanas mapuche-tehuelche: en Caleta Olivia (Fem Mapu), Río Gallegos (Aitué), en Río Turbio (Willimapu) y en Puerto Santa Cruz (Millanahuel). [54]

La reserva indígena Cushamen en el departamento de Cushamen en Chubut fue creada en 1889 para albergar a la tribu del cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir, quien fue expulsada de la zona montañosa de Neuquén por la Conquista del Desierto. Está compuesta por 1250 km 2 y 400 familias mapuches-tehuelches. [55]

El grupo tehuelche está casi extinto en Chile. En 1905 sufrieron una epidemia de viruela que acabó con la vida del cacique Mulato y otros miembros de su tribu asentada en el valle del río Zurdo, cerca de Punta Arenas . Los supervivientes se refugiaron en territorio argentino, posiblemente en la reserva Cumusu Aike. [56] Su recuerdo está presente en el nombre de Villa Tehuelches, localidad chilena de la comuna de Laguna Blanca .

{{cite book}}: Mantenimiento CS1: otros ( enlace )