Juana Inés de la Cruz

[23] Varios críticos, como Octavio Paz,[24] Antonio Alatorre,[25] y Guillermo Schmidhuber[26] aceptan la validez del acta de bautismo y así como Alberto G. Salceda, aunque la estudiosa cubana Georgina Sabat de Rivers considera insuficientes las pruebas que aporta esta acta.

[28] La doctora investigadora Lourdes Aguilar Salas, en la biografía que comparte para Universidad del Claustro de Sor Juana, señala 1651 como la más correcta.

Su madre en su testamento fechado en 1687 reconoce que todos sus hijos, incluyendo a sor Juana, fueron concebidos fuera del matrimonio.

[53] Muchos críticos y biógrafos atribuyeron su salida de la corte a una decepción amorosa, aunque ella muchas veces expresó no sentirse atraída por el amor y que solo la vida monástica podría permitirle dedicarse a estudios intelectuales.

[61] En la poetisa ocurrió un extraño cambio: hacia 1693 dejó de escribir y pareció dedicarse más a labores religiosas.

[86] En el campo de la poesía Sor Juana también recurrió a la mitología como fuente, al igual que muchos poetas renacentistas y barrocos.

Rosa Perelmuter apunta que en Nueva España la monja de San Jerónimo fue quien llevó a la cumbre la literatura barroca.

[97] La académica Dorothy Schons que recupera a mediados de los años 20 y 30 del siglo XX en EE. UU.

[101] Según Alatorre, Sor Juana decidió neutralizar simbólicamente su sexualidad a través del hábito de monja.

Alatorre lo reconoce: «Sor Juana la pionera indiscutible (por lo menos en el mundo hispanohablante) del movimiento moderno de liberación femenina».

[104] Según Patricia Saldarriaga, Primero sueño, la obra lírica más famosa de Sor Juana, incluye sendas alusiones a fluidos corporales femeninos como la menstruación o la lactancia.

Desafía el conocimiento, se sumerge por completo en cuestiones epistemológicas ajenas a la mujer de esa época y muchas veces escribe en términos científicos, no religiosos.

Algunos sorjuanistas han aceptado la coautoría de sor Juana, entre ellos Octavio Paz,[109] Georgina Sabat-Rivers[110] y Luis Leal.

[115] La historia gira en torno a dos parejas que se aman, pero, por azares del destino, no pueden estar juntos aún.

[126] La obra cuenta con la participación de personajes alegóricos basados principalmente en la mitología grecolatina, y en menor medida en la Biblia.

[127] Al mismo tiempo Narciso, el divino pastor hijo de la ninfa Liríope y del río Cefiso, personifica a Cristo.

[128] El divino Narciso es en muchos sentidos más que teatro calderoniano, pues su reflexión abarca la relación entre dos mundos.

Además, el auto es pionero en representar conversiones colectivas al cristianismo, hecho insólito hasta entonces en la literatura religiosa.

Paz, por ejemplo, señala que de haber reflejado su obra algún trauma amoroso, se hubiera descubierto y habría provocado un escándalo.

[145] Es el más largo de los poemas sorjuaninos —975 versos— y su tema es sencillo, aunque presentado con gran complejidad.

Ahora bien, ciertos objetos sensibles producen una imagen falsa a los sentidos y, sin embargo, son enjuiciados de acuerdo con la verdad”.

Hasta cierto punto, son fiel reflejo de una sociedad consolidada en dos fortísimos pilares: la Iglesia y la Corte.

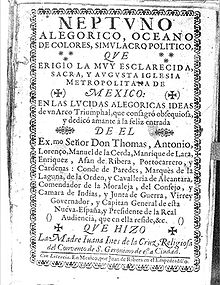

La obra se adscribe en una larguísima tradición clásica que vincula las bondades de héroes o gobernantes con arcos triunfales y a un contexto alegórico específico.

[177] Aunque se vincula al marqués solo con el dios del mar, su divinización abarca todos los reinos naturales.

[181] Poco después, sintiéndose con el apoyo de los virreyes, Sor Juana se permite despedirlo como confesor.

En su defensa, Sor Juana señala a varias mujeres doctas, como Hipatia, una filósofa neoplatónica asesinada por cristianos en el año 415.

Aun así, la segunda loa de esta clase presenta un estilo llano, un largo romance y cierta sobriedad estrófica.

[206] Temáticamente, los villancicos celebran algún acontecimiento religioso en una variada gama de tonos poéticos que abarcan desde lo culto hasta lo popular.

[207] Aunque los villancicos solían incluir composiciones en latín, lo cierto es que toda la pieza se desviaba hacia lo popular, a fin de atraer la atención del pueblo y generar alegría.

Desde Amado Nervo hasta Octavio Paz —pasando por Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Ermilo Abreu Gómez, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Ezequiel A. Chávez, Karl Vossler, Ludwig Pfandl y Robert Ricard—,[219] diversos intelectuales han escrito sobre la vasta obra de Sor Juana.