La tiranía de la mayoría (o tiranía de las masas ) es una debilidad inherente al gobierno mayoritario en el que la mayoría de un electorado persigue exclusivamente sus propios objetivos a expensas de los de las facciones minoritarias. Esto resulta en una opresión de grupos minoritarios comparable a la de un tirano o déspota , argumentó John Stuart Mill en su libro de 1859 Sobre la libertad . [1]

Los escenarios en los que se produce la percepción de tiranía son muy específicos e implican una especie de distorsión de las condiciones previas de la democracia:

En ambos casos, en el contexto de una nación, se han utilizado para contrarrestar el problema los límites constitucionales a los poderes de un cuerpo legislativo, las leyes que exigen supermayorías y la introducción de una Declaración de Derechos . También se puede implementar una separación de poderes (por ejemplo, acciones mayoritarias legislativas y ejecutivas sujetas a revisión por el poder judicial ) para evitar que el problema ocurra internamente en un gobierno. [4]

Una de las primeras apariciones de este concepto se puede encontrar en el diálogo Gorgias de Platón , donde Calicles sostiene que "los hacedores de leyes son la mayoría de los débiles; y hacen leyes y distribuyen alabanzas y censuras pensando en sí mismos y en sus propios intereses". intereses; y aterrorizan a los hombres más fuertes, y a aquellos que son capaces de vencerlos, para que ellos no puedan vencerlos" ( Gorgias 483).

El origen del término "tiranía de la mayoría" se atribuye comúnmente a Alexis de Tocqueville , quien lo utilizó en su libro La democracia en América . Aparece en la Parte 2 del libro en el título del Capítulo 8, "Lo que modera la tiranía de la mayoría en la ausencia de centralización administrativa en los Estados Unidos" ( francés : De ce qui tempère aux États-Unis la tyrannie de la majorité [ 5] ) y en el capítulo anterior en los nombres de secciones como "La tiranía de la mayoría" y "Efectos de la tiranía de la mayoría en el carácter nacional estadounidense; el espíritu cortesano en los Estados Unidos". [6]

Si bien la frase específica "tiranía de la mayoría" se atribuye con frecuencia a varios padres fundadores de los Estados Unidos , se sabe que sólo John Adams la utilizó, argumentando en contra del gobierno de un solo organismo electo unicameral . En un escrito en defensa de la Constitución en marzo de 1788, [7] Adams se refirió a "una sola asamblea soberana, cada miembro... sólo responsable ante sus electores; y la mayoría de los miembros que han sido de un partido" como una "tiranía de la mayoría". ", intentando subrayar la necesidad de "un gobierno mixto , compuesto por tres poderes ". El autor constitucional James Madison presentó una idea similar en Federalist 10 , citando el efecto desestabilizador de "la fuerza superior de una mayoría interesada y dominante" sobre un gobierno, aunque el ensayo en su conjunto se centra en los esfuerzos de la Constitución para mitigar el faccionalismo en general.

Los usuarios posteriores incluyen a Edmund Burke , quien escribió en una carta de 1790 que "La tiranía de una multitud es una tiranía multiplicada". [8] Fue popularizado aún más por John Stuart Mill , influenciado por Tocqueville, en Sobre la libertad (1859). Friedrich Nietzsche utilizó la frase en la primera secuela de Humano, demasiado humano (1879). [9] Ayn Rand escribió que los derechos individuales no están sujetos a votación pública, y que la función política de los derechos es precisamente proteger a las minorías de la opresión de las mayorías y que "la minoría más pequeña del mundo es el individuo". [10] En el ensayo de Herbert Marcuse de 1965, Tolerancia represiva , dijo que "la tolerancia se extiende a políticas, condiciones y modos de comportamiento que no deben tolerarse porque impiden, si no destruyen, las posibilidades de crear una existencia sin miedo". y miseria" y que "este tipo de tolerancia fortalece la tiranía de la mayoría contra la cual protestaron los auténticos liberales". [11] En 1994, el jurista Lani Guinier utilizó la frase como título de una colección de artículos de revisión de derecho . [12]

Un término utilizado en la Grecia clásica y helenística para referirse al gobierno popular opresivo era oclocracia ("gobierno de la mafia"); tiranía significaba el gobierno de un solo hombre, fuera indeseable o no.

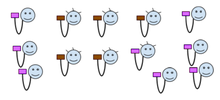

Las situaciones de "no tiranía" y "tiranía" pueden caracterizarse en cualquier contexto democrático simple de toma de decisiones, como una asamblea deliberativa .

Herbert Spencer , en "El derecho a ignorar al Estado" (1851), señaló el problema con el siguiente ejemplo: [13]

Supongamos, a efectos del argumento, que, presa de cierto pánico malthusiano , una legislatura que representa debidamente a la opinión pública decretara que todos los niños nacidos durante los próximos diez años deberían ser ahogados. ¿Alguien cree que tal promulgación sería justificable? De lo contrario, es evidente que existe un límite al poder de la mayoría.

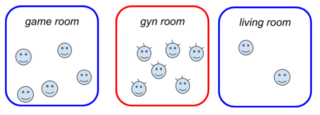

Supongamos una asamblea deliberante de un edificio en condominio con 13 votantes, decidiendo, por regla de mayoría, sobre " X o Y ",

Supongamos que el resultado final es "8 votos para X y 5 votos para Y ", por lo que 8, como mayoría, gana el morado. En conjunto (13 votantes) la decisión es legítima.

Es una decisión centralizada sobre todas las estancias de uso común, "un color para todas las estancias", y además es legítima. Los votantes tienen algunos argumentos en contra de "cada sala con su color", racionalizando la centralización: algunos dicen que las salas comunes necesitan decisiones uniformes; algunos prefieren el estilo de color homogéneo y todos los demás votantes no tienen preferencia de estilo; Un análisis económico demuestra (y todos están de acuerdo) que es mejor comprar al por mayor pintura de un solo color para todas las habitaciones.

El exceso de centralización es el caso más habitual. Supongamos que cada piso tiene algún tipo de gobernanza local, por lo que en algunos aspectos el condominio es una " federación de pisos". Supongamos que sólo en el tercer piso la mayoría de los residentes manifestaron cierta preferencia por el estilo "cada piso con un color diferente", y que a todos los residentes del tercer piso les gusta el color rojo. La diferencia de costo, para comprar otro color para un piso, no es significativa si se compara con los aportes del condominio.

En estas condiciones surge cierta percepción de tiranía y el principio de subsidiariedad puede utilizarse para impugnar la decisión central.

En el escenario anterior sin tiranía, supongamos que no hay una federación de pleno, sino (sólo) una sala con cierta gobernanza local. Supongamos que el gimnasio no es utilizado por todos, sino que hay una "comunidad" de asiduos, hay una agrupación de votantes por su actividad como ciclistas de velocidad (ilustrados como pelo de púas), que tienen la llave del gimnasio para algunas actividades. los domingos. Están actuando colectivamente para preservar el gimnasio para un grupo de ciclistas locales.

En esta situación se cumplen los siguientes hechos:

No existe un " minoritarismo forzado "; parece una caracterización legítima de una minoría relevante (y no dominante ). Esta es una tiranía de la situación mayoritaria porque:

En esta situación, incluso sin una estructura de federación formal , surgió la minoría y una posible gobernanza local: con ella llega la percepción de tiranía.

La secesión de los Estados Confederados de América de los Estados Unidos estuvo anclada en una versión de subsidiariedad , que se encuentra dentro de las doctrinas de John C. Calhoun . Antes de la guerra, Carolina del Sur utilizó las doctrinas de Calhoun en el Viejo Sur como política pública, adoptadas de su teoría de la mayoría concurrente . Esta estrategia de "localismo" se presentó como un mecanismo para eludir la tiranía percibida por Calhoun de la mayoría en los Estados Unidos. Presuntamente, cada estado tenía el poder soberano de bloquear leyes federales que infringieran los derechos de los estados , de forma autónoma. Las políticas de Calhoun influyeron directamente en la política pública del Sur con respecto a la esclavitud y socavaron el poder de la Cláusula de Supremacía otorgado al gobierno federal. La posterior creación de los Estados Confederados de América catalizó la Guerra Civil estadounidense .

Las teorías mayoritarias concurrentes del siglo XIX mantuvieron contrapesos lógicos a la tiranía estándar de los daños mayoritarios que se originaron desde la Antigüedad en adelante. Esencialmente, las coaliciones ilegítimas o temporales que mantuvieran un volumen mayoritario podrían superar y perjudicar desproporcionadamente a cualquier minoría significativa, por naturaleza y mero volumen. La doctrina contemporánea de Calhoun se presentó como una limitación dentro de la democracia estadounidense para impedir la tiranía tradicional, ya sea real o imaginaria. [2]

Federalista No. 10 "Continúa el mismo tema: la unión como salvaguardia contra las facciones e insurrecciones internas" (23 de noviembre de 1787): [14]

La inferencia a la que llegamos es que las CAUSAS de la facción no pueden eliminarse y que el alivio sólo debe buscarse en los medios para controlar sus EFECTOS. Si una facción está formada por menos de una mayoría, el principio republicano proporciona alivio, que permite a la mayoría derrotar sus siniestras opiniones mediante votaciones regulares. Puede obstruir la administración, puede convulsionar a la sociedad; pero no podrá ejecutar y enmascarar su violencia bajo las formas de la Constitución. Cuando una mayoría está incluida en una facción, la forma de gobierno popular, por otra parte, le permite sacrificar a su pasión o interés dominante tanto el bien público como los derechos de otros ciudadanos. Asegurar el bien público y los derechos privados contra el peligro de tal facción, y al mismo tiempo preservar el espíritu y la forma del gobierno popular, es entonces el gran objetivo al que se dirigen nuestras investigaciones... ¿Por qué medios se este objetivo es alcanzable? Evidentemente sólo por uno de dos. O se debe impedir la existencia de la misma pasión o interés en una mayoría al mismo tiempo, o la mayoría, teniendo tal pasión o interés coexistente, debe verse, por su número y situación local, incapaz de concertar y llevar a cabo planes. de opresión.

Con respecto a la democracia estadounidense, Tocqueville, en su libro Democracia en América , dice:

Entonces, ¿qué es una mayoría en su conjunto, sino un individuo que tiene opiniones y, en la mayoría de los casos, intereses contrarios a los de otro individuo llamado minoría? Ahora bien, si se admite que un individuo dotado de omnipotencia puede abusar de ella contra sus adversarios, ¿por qué no se admitiría lo mismo respecto de la mayoría? ¿Han cambiado de carácter los hombres, al reunirse? Al volverse más fuertes, ¿se han vuelto más pacientes ante los obstáculos? En cuanto a mí, no lo puedo creer; y el poder de hacer todo lo que le niego a cualquiera de mis semejantes, nunca se lo concederé a varios.[15]

Entonces cuando veo el derecho y la capacidad de hacer todo concedido a cualquier poder, ya sea llamado pueblo o rey, democracia o aristocracia, ya sea ejercido en una monarquía o en una república, digo: la semilla de la tiranía está ahí y trato de ir y vivir bajo otras leyes. [dieciséis]

Cuando un hombre o un partido sufre una injusticia en los Estados Unidos, ¿a quién quiere que apele? ¿A la opinión pública? Eso es lo que forma la mayoría. ¿Al cuerpo legislativo? Representa a la mayoría y la obedece ciegamente. ¿Al poder ejecutivo? Es nombrado por la mayoría y le sirve de instrumento pasivo. ¿A la policía? La policía no es más que la mayoría armada. ¿Al jurado? El jurado es la mayoría facultada para dictar sentencias. Los propios jueces, en determinados estados, son elegidos por mayoría. Por inicua o irrazonable que sea la medida que te golpee, debes, por tanto, someterte a ella o huir. ¿Qué es eso sino el alma misma de la tiranía bajo las formas de la libertad? [17]

Robert A. Dahl sostiene que la tiranía de la mayoría es un dilema espurio (p. 171): [18]

Crítico : ¿Estás tratando de decir que la tiranía de la mayoría es simplemente una ilusión? Si es así, será un pequeño consuelo para una minoría cuyos derechos fundamentales son pisoteados por una mayoría abusiva. Creo que debes considerar seriamente dos posibilidades; primero, que una mayoría infringirá los derechos de una minoría, y segundo, que una mayoría puede oponerse a la democracia misma.

Abogado : Abordemos el primero. A veces la cuestión se presenta como una paradoja. Si una mayoría no tiene derecho a hacerlo, queda privada de sus derechos; pero si una mayoría tiene derecho a hacerlo, puede privar a la minoría de sus derechos. Se supone que la paradoja demuestra que ninguna solución puede ser a la vez democrática y justa. Pero el dilema parece espurio.

Por supuesto, una mayoría podría tener el poder o la fuerza para privar a una minoría de sus derechos políticos. […] La cuestión es si una mayoría puede utilizar correctamente sus derechos políticos primarios para privar a una minoría de sus derechos políticos primarios.

La respuesta es claramente no. Para decirlo de otra manera, lógicamente no puede ser cierto que los miembros de una asociación deban gobernarse a sí mismos mediante el proceso democrático y, al mismo tiempo, una mayoría de la asociación pueda despojar adecuadamente a una minoría de sus derechos políticos primarios. Porque, al hacerlo, la mayoría negaría a la minoría los derechos necesarios para el proceso democrático. En efecto, por tanto, la mayoría afirmaría que la asociación no debería regirse por el proceso democrático. No pueden tener las dos cosas.

Crítico : Su argumento puede ser perfectamente lógico. Pero las mayorías no siempre son perfectamente lógicas. Pueden creer en la democracia hasta cierto punto y aun así violar sus principios. Peor aún, es posible que no crean en la democracia y, aun así, utilicen cínicamente el proceso democrático para destruir la democracia. […] Sin algunos límites, tanto morales como constitucionales, el proceso democrático se vuelve contradictorio, ¿no es así?

Abogado : Eso es exactamente lo que he estado tratando de mostrar. Por supuesto que la democracia tiene límites. Pero lo que quiero decir es que estos están integrados en la naturaleza misma del proceso mismo. Si se exceden esos límites, necesariamente se viola el proceso democrático.

En cuanto a la política estadounidense reciente (específicamente iniciativas ), Donovan et al. argumenta eso:

Una de las preocupaciones originales sobre la democracia directa es el potencial que tiene para permitir que una mayoría de votantes pisotee los derechos de las minorías. A muchos todavía les preocupa que el proceso pueda usarse para dañar a gays y lesbianas, así como a minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. … Investigaciones académicas recientes muestran que el proceso de iniciativa a veces tiende a producir leyes que ponen en desventaja a minorías relativamente impotentes… Se han utilizado iniciativas electorales estatales y locales para deshacer políticas –como la eliminación de la segregación escolar, las protecciones contra la discriminación laboral y de vivienda, y la acción afirmativa– que las minorías han obtenido de las legislaturas. [19]

La noción de que, en una democracia, la mayor preocupación es que la mayoría tiranice y explote diversos intereses más pequeños, ha sido criticada por Mancur Olson en The Logic of Collective Action , quien sostiene en cambio que las minorías estrechas y bien organizadas tienen más probabilidades de afirmar sus intereses por encima de los de la mayoría. Olson sostiene que cuando los beneficios de la acción política (por ejemplo, el lobby) se distribuyen entre un menor número de agentes, existe un incentivo individual más fuerte para contribuir a esa actividad política. Por lo tanto, los grupos estrechos, especialmente aquellos que pueden recompensar la participación activa para sus objetivos grupales, podrían dominar o distorsionar el proceso político, un proceso estudiado en la teoría de la elección pública .

estudios de clase

La tiranía de la mayoría también ha prevalecido en algunos estudios de clase. Rahim Baizidi utiliza el concepto de "supresión democrática" para analizar la tiranía de la mayoría en las clases económicas. Según esto, la mayoría de las clases media y alta, junto con una pequeña porción de la clase baja, forman la coalición mayoritaria de fuerzas conservadoras en la sociedad. [20]

Los antifederalistas de la teoría de la elección pública señalan que el comercio de votos puede proteger los intereses de las minorías de los de las mayorías en órganos democráticos representativos como las legislaturas. [ cita necesaria ] Continúan diciendo que la democracia directa, como las propuestas estatales en las boletas, no ofrece tales protecciones. [ palabras de comadreja ]

{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)